Web版 有鄰 第417号 [座談会]清水次郎長 「海道一の大親分」の実像 黒鉄ヒロシ・諸田玲子・藤田昌司

[座談会]清水次郎長 「海道一の大親分」の実像

漫画家/黒鉄ヒロシ

作家/諸田玲子

文芸評論家・本紙編集委員/藤田昌司

-

- 左から諸田玲子さん、黒鉄ヒロシ氏、藤田昌司氏

はじめに

藤田最近、なぜか、清水の次郎長が注目を浴びています。申すまでもなく清水の次郎長は、幕末には海道一の親分とうたわれた俠客でしたが維新後は政府の市中取締に任じられ重要な仕事を遂行しています。しかも”義理と人情”は最後まで忘れなかった。そういった点にも次郎長再評価の謎があるのでしょうか。

きょうご出席いただきました黒鉄ヒロシさんが『オール讀物』に連載された長編歴画『清水の次郎長』(上・下)は『新選組』『坂本龍馬』『幕末暗殺』に次いで”黒鉄史観”を示すユニークな作品として評判になっています。

また時代歴史小説の新鋭として、このところ高く評価されている作家の諸田玲子さんは、次郎長一家の小政の生涯を描いた『空っ風』、次郎長の女房、2代目お蝶を描いた『からくり乱れ髪』に次いで大政の生涯を描いた『笠雲』が話題になっています。

そこで、今なぜ次郎長なのか、お2人に話し合っていただきたいと思います。

「歴画」次郎長−歴史の裏幕をのぞいたり、内面を洞察したり

-

- 黒鉄ヒロシ著

『清水の次郎長』

文藝春秋

藤田最近、次郎長ブームが復活してきつつあると思うんですが……。

黒鉄どうでしょうかね。村松友視さんが褒めてくだすったんです。今どき次郎長を書くなんて偉い、って(笑)。村松さんは生まれは東京ですが、幼少期から静岡高校を卒業するまで清水に住んでいらしたんです。

確かに、はっきり言って売れ行きはよくないですね。新選組なんかとは売れ方が違います。

次郎長って、やっぱり角度が決められてるような感じがする。ただ、僕らが子どものころは角度がなくて老若男女、次郎長は親戚のおじさんみたいだった。僕らの前の世代は講談とか浪曲がありましたでしょう。

藤田そうですね。僕らのころは、浪曲で一番なじみがあったのは、やっぱり広沢虎造ですね。

黒鉄そうですね。先輩方はお風呂に入ると、ほとんどが次郎長をうなっていた。父親もよくうなっていて、昔のレコードをまだ持っている。

世の中をピラミッドにして考えた場合に、それぞれの都合で自分の好む所に行けないような状態の人でも、次郎長さえ知っていれば、世の中ちゃんと生きていかれたので、次郎長は教育の一環でもあったのじゃあないかと思うんです。ところが今、これを失ったんですね。次郎長も失い、忠臣蔵も失い、いろんなものを失った。

物心ついたらもうそこに次郎長がいた

-

- 黒鉄ヒロシ著『清水の次郎長』

(文藝春秋)から

藤田次郎長に関心を持たれたのは、いつですか。

黒鉄幼児期です。物心ついたら、もうそこに次郎長がいたんです。映画です。親父もうなってましたし。

それから、立川文庫もあった。昔の人は本を捨てませんから、江戸とか幕末とか、3代、4代前までの本がある。読めないままきたんですが、つながるよさというのがあった。

諸田ご自分で次郎長を書こうと思われたのはいつごろなんですか。

黒鉄阿佐田哲也さんがちょっと体を悪くされたとき、土佐だから岡田以蔵を書きたいとおっしゃった。

「挿絵を黒ちゃん描いてくれる?」と言うから、「いいですよ、1年間、土佐に行って、2人で暮らしましょう」みたいになっていたんです。そして、そうこうしているうちに亡くなられた。それで、遺言でもないんですが『幕末暗殺』で以蔵を書いて、今度は次郎長をやりたいなと思うようになった。

阿佐田さんにも『次郎長放浪記』という名作がありますし、どうやら、僕とは視座の位置が同じようで、今の世の中あまりにも変わってしまったので、次郎長を文鎮に置こうということで。

諸田そのときから次郎長を核に置こうという気がおありになったのですか。

黒鉄そうですね。それで資料の収集を始めたんです。10年かかりました。

藤田これ以上の資料はないというぐらい資料を集めていらっしゃいますよね。

諸田私も、そういう意味で言ったら、これは完璧だなと思いました。資料を全部総合して見た上で物語をつくっていらっしゃる。それがすごいですね。

次郎長の陽気さは静岡の土地柄も

黒鉄海道一の親分の次郎長が、維新後、市中取締役になるというのは、後からみんなで光る部分を探し出したんだと思いますよ。絶滅した次郎長で何かないかと。そしたら、おっ、市中取締をやってる、英語塾もやっている、人のため、世のためということをやってるじゃないかと。

ところが、それがあんまり結実してないんですね、やっぱり空回りしていた悲しさというのがあって。なおかつ、次郎長には、生来の陽気な部分があるんですね。

これは当時のほかの俠客、国定忠治を代表に、黒駒の勝蔵にも久六にもないもので、彼らはみんな暗いものを引きずっているでしょう。

諸田次郎長にはないんですね。根っから明るくて、しくじっても、すぐに忘れる。

黒鉄この陽気さは何だろうって。静岡の土地柄というのがあるんですかね。

諸田あると思います。例えば武田と今川じゃないですけど、山梨とは全然違うと思います。海に開けていて、しかも海道があることからくる静岡の気質ね。それから静岡は、天領だったから藩がないんですよ。2年とか3年で城代などはどんどん代わるから誰も本気になってやらない。地元の人々も、まあいいかと見過ごしてしまう。暗さがないし、ハングリーさがないんじゃないかと思うんです。

黒鉄「武士は食わねど高楊枝」って言葉も、静岡でできたんですってね。ですから、今でも、たばこでも何でも、物を売り出そうとするときに、まず静岡で売って、ある程度売れたら日本全国に出すんだそうです。試験区域なんですね。そういうものを次郎長はとっくの昔に持っていた。

大きくはいいかげんで細かくはきちっとフォロー

諸田いい意味でも、悪い意味でも、いいかげんさがあるんです。

黒鉄南国っぽいですね。ラテン系といっていいほど。それで、村松友視さんと次郎長のことで対談してもらったんですが、静岡の人は次郎長を自慢しないと言うんです。言われても、「ああ、次郎長ね」って、江戸の照れみたいな、すーっと透かしてしまうというか。富士山のことも、「あっ、富士山ね、あれも曇って見えないときがあるから」って。照れを知っているんですかね。それから執着しないでしょ。

僕は土佐ですが、海の物も山の物もとれる。大して苦労しなくても何とか生きていける。基本的な衣食住が陽気なんです。

諸田だから、面白いことに、荒神山のような大きな抗争に次郎長は参加していなかったりする。後で講談になっているのに乾分まかせ。いい意味でいいかげんなところを感じますよね。

黒鉄大きくはいいかげんで細かくはきちっとフォローしていますよね。だから、けたは違いますが、信長のやり口ともちょっと似ています。非常に合理的ですよね。

20年間で約90本の映画になった次郎長

-

- 黒鉄ヒロシ氏

黒鉄それと、次郎長と言うときには、次郎長一家も含めて、講談の神田伯山、子母沢寛さん、村松梢風さん、広沢虎造さん、村上元三さんと時代時代の方々が、みんなでつくりあげてきた気持ちのいい次郎長と、その一家全体が完成した。完成したから、落ちぶれたかなと思うんです。物語としてですよ。

だから、諸田さんも僕もそうですけど、今までと違う視座から、一つ、小政なら小政を立たせてみせる。そこからもう一遍気持ちのいい次郎長に持っていきたいということなんですがね。

藤田ところで、次郎長はどのくらい映画化されているんでしょうね。

黒鉄昭和24年から43年までの間に約90本つくられている。昭和29年には9本ですからね。こんなにつくられた映画は、ほかにないんじゃないですか。上映数でも、邦画では「忠臣蔵」と一、二を競うでしょうね。

藤田どうしてこんなにブームになったんでしょうか。

黒鉄昭和20年11月に占領軍が、チャンバラ映画を軍国主義的だとして上映禁止にするでしょう。

藤田規制が緩和されるのが昭和26年ですね。

黒鉄その反動でチャンバラ・ブームが起こる。忠臣蔵も同じように、冬の歳時記みたいな年中行事になる。

どの角度から進入しても、何かを土産にして帰れる物語

黒鉄それから、忠治の赤城山がやっぱり一番だけど、次郎長はと言うと、石松ですね。閻魔堂のだまし討ちを見なきゃたまらない。

藤田都鳥一家と保下田の久六の乾分が森の石松を閻魔堂の前でだまし討ちにするシーンですね。

諸田やっぱり熱くなれるものが欲しいということなんでしょうね。それで仇討ちが決まってスカッとする。

黒鉄次郎長一家の話はよくできている物語で、どの角度から進入しても何かを土産にして帰れる物語なんです。みんなでここまでようつくったなって、ほとんど非の打ちどころがないですもの。当然架空の人物もできるとか。

諸田だからこそ、本当はどうだったんだろうと一皮ずつむいていきたいところがありますね。黒鉄さんの本はそこの追求が鋭くて感激しました。

藤田歴画という言葉もつくられた。

諸田そう、歴画ですね。『新選組』も読ませていただきましたけど、歴史への興味は公平な眼があってこそ生まれてくると思います。

藤田ただ単に、次郎長の物語を歴史的になぞったというだけじゃなくて、今のお話のように、歴史の裏幕をちょっとのぞいてみたり、あるいは登場人物の内面を洞察したり、そういう歴画なんです。だから、読者を相当引きつけると思うんです。

陽気にそら恐ろしいことをした子ども時代

藤田次郎長は、貧しいからやくざになったわけじゃなくて、裕福な家庭ですよね。文政3年(1820)に清水の船持ち船頭の次男として生まれ、しかも、生後すぐに養子に行った先が叔父の米屋で、米は腹いっぱい食べられたでしょうし。ただ、小さいときから、どうしようもないきかん坊だったようですね。

黒鉄遺伝子ですかね。そういった子が何人か思い当たるんですが、頭は決して悪くなくて知恵はあって、それで、ものすごい凶暴性を発揮する。やんちゃで、嫌われちゃいないけれど、怖がられるみたいな子が、昭和20年代、30年代ころまではまだいたんですがね。今はそんな子はいないでしょ。いても、凶暴性の面だけとか。次郎長は陽気にそら恐ろしいことをする子だった。

諸田かなり恐ろしさを強調されていましたね。

藤田出奔するときも、米屋で終わりたくないけど、すんなりとは出してもらえそうもないので、義母のへそくり450両を盗み出し、追手がかかることを予測して庭先に100両だけ隠しておき、捕まって350両は返すが、愛想をつかされて米屋を追い出される。すると、家にそっと戻って、庭に隠した100両を掘り出して浜松へと向かう。

黒鉄すごいアイデアというか、悪知恵ですよね。それを節目、節目でちゃんとやりますでしょう。剣術を習ってみたり、それから博打もほとんどイカサマばっかしですよね。

藤田それに次郎長一家にはユニークな乾分が大勢集まりますよね。大政、小政、それから石松……。ということは、次郎長は相当魅力的な性格だったんでしょうね。

黒鉄それはそうですね。やくざに限らず、リーダーシップをとって束ねるのは、チャーミングじゃないと人はついてこない。勝蔵なんか、対比のためにひどく書き過ぎたんだけど、あれじゃついていかないですよね。(笑)

藤田次郎長の顔は非常に魅力的で、渋みがあって東野英治郎をもう少しいい男にしたような感じですね。

黒鉄イメージは勝新太郎さんの「駿河遊俠伝」。日焼けさせて酷薄な感じにして、あごの骨を出すと次郎長になるなと思って。

藤田晩年の写真が残ってるんですよね。

諸田あります。でも、次郎長の写真はみんな知っているものしかありません。

次郎長の姪が清水で遊郭「千畳楼」を経営

-

- 次郎長が「満つ」にやらせた遊郭「千畳楼」

(諸田玲子さん提供)

藤田ところで、諸田さんは次郎長の末代に当たるわけですね。

諸田次郎長に佐十郎というお兄さんがいてその子どもの一人に、満つという女の子がいたんです。満つは次郎長と血のつながった姪に当たります。次郎長には子どもがいなかったので養女にして、お嫁に出したりしているんです。その満つが、私の祖母の祖母に当たるんです。やくざの話は嫌がって誰もしゃべらなかったので、私は20歳ぐらいまで知らなかったんです。

-

- 諸田玲子さん

清水の巴川畔に遊廓があって、「千畳楼」という遊廓を次郎長がその当時、4円出して満つさんにやらせたんです。私が子どものころはもう旅館になっていたんですが、伝わっているのは次郎長が満つさんの長男に名前をつけたとか、山岡鉄舟の反故紙を障子紙にして張ったとか、そういう細かいエピソードだけです。

私の生れは静岡です。祖母が清水から静岡にお嫁にきたものですから。小さいころに巴川の旅館に連れて行かれましたが、暗い廊下のある大きな家でした。母に手を引かれて行くと、そこに曾祖母が座っていた。ちんまりとした老女なのに、ピンと張りつめた気配があったというのが記憶に残っています。あれは何だったんだろう、って子供心に思っていました。

黒鉄遊廓は、当時の社会事情を考えたら、今で考えるようなものじゃないんです。

諸田そうですね。曾祖父は教育委員長をやっているんです。みんな喜んで遊廓の前で写真を撮っている。この写真には満つの子どもが写っています。2階には祖母もいます。母の前の世代までは大いばりだったんですね。

疑問が残った2代目お蝶の殺害の話

-

- 諸田玲子著

『からくり乱れ蝶』

徳間書店

藤田諸田さんは『からくり乱れ蝶』で2代目お蝶を、『空っ風』で小政、『笠雲』で大政を書かれた。お蝶さんとは直接つながりはないわけですよね。

諸田そうです。お蝶との子どもはないわけですから。

黒鉄次郎長には、女の影が本当にないんですよ。一番ねらわれるのは酒と閨ごとですから、避けたんじゃないですかね。1番目も2番目も3番目もちゃんと本妻でいくでしょう。3人ともお蝶。あれも、女性の立場からすれば頭にくるでしょうね。前妻の名前をつけられるわけですからね。

諸田黒鉄さんの本では、2代目のお蝶のことも、いろんな説を出していらっしゃいますよね。あの辺もなるほどと思いました。

私は、一番最初に『からくり乱れ蝶』を書いたとき、2代目のお蝶が殺されたことについて、すごく疑問だったんです。指がパーッと飛んだ話とか、親戚からいろいろ聞いていましたが、この女だけ出自がわからない。評判もよくなかったらしい。2代目のお蝶が殺された後すぐに、次郎長は浜松の士族・篠原東五勝俊の娘の3代目お蝶と結婚していますよね。あんまりすぐなので、何かウラがあるのではないかと思いました。

お蝶を斬った新選組の木暮半次郎を次郎長が殺すところも、ちょっとおかしい。もしかしたら次郎長自身が仕掛けたんじゃないかと。

黒鉄大急ぎで殺しますよね。

諸田しかも、わからないようにね。だから、あの辺から次郎長というのは本当はどうだったのかなと思い始めたんです。時代の波にのるために不要なものを切り捨てる。身内でも、その辺のしたたかさはきちんと書きたいなと思いました。

資料が少なくイメージのふくらむ次郎長伝説

黒鉄またしつこいですけど、信長にも似てますよね。濃やかな気働きを見せるかと思うと、一方では皆殺しにしますね。次郎長もそうでないと、これだけ短期間に海道一の大親分にはなれないですよね。両方使えるということでしょうね。石松殺しも、背後は次郎長だと書かれたのは、永六輔さんだったかな。後から考えれば何とでも言える。これが楽しいんですけどね。

藤田次郎長伝はいろいろ書かれていますが、今のお話のように納得できないところがいろいろあるわけですか。

黒鉄資料が不足している部分を、何とかイマジネーションで埋めようとすると、自分の好きなほうに持って行きたがりますよね。

諸田でも、黒鉄さんは、説を公平に全部出されて、こうもある、こうもあるけど、こう思うという書き方をしておられるから、説得性がありますね。

藤田かなり虚構が入った話としてつくられているということでしょうか。

江戸前のはずがない「喰いねえ、酒飲みねえ」の鮨

-

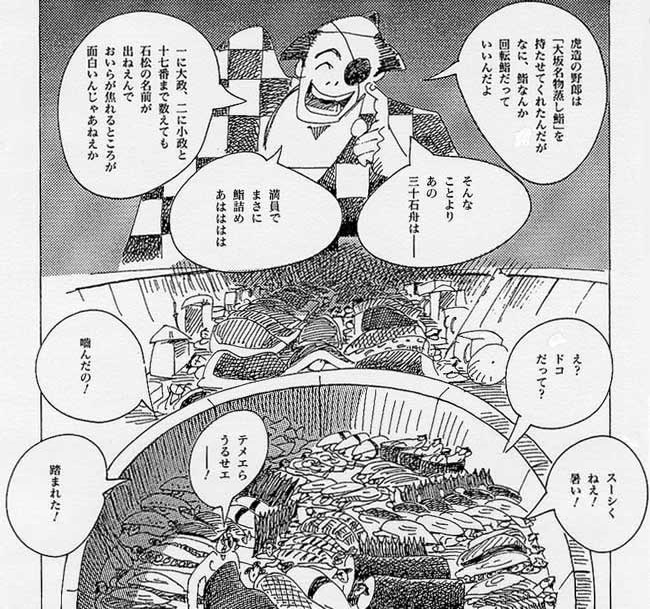

- 黒鉄ヒロシ著『清水の次郎長』

(文藝春秋)から

諸田石松だって、本当のところはよくわからない人ですね。

黒鉄隻眼で、吃音ではないですね。これはみんながつくったものですから。ということは、マイナスの材料を持つと共感がえられるということですね。

藤田それから鮨の話も。久六殺しの成就祈願のお礼参りに金毘羅様に行く船のなかで、「海道一の親分は清水の次郎長だ。でも次郎長だけがえらいんじゃあない、いい乾分あってこその」という江戸っ子に、喜んだ石松が、「喰いねえ、酒飲みねえ」と言ってすすめる鮨。あれは江戸前鮨だと思っていたんですが、黒鉄さんは、金毘羅様に行く船の中で江戸前鮨があるわけないと指摘されているのは、なるほど、と思いましたね。

黒鉄映画などでは、みんな江戸前の鮨ですからね。

諸田よく調べられたと思って。

黒鉄好きなんですよ。村松友視さんは押し鮨じゃないかとおっしゃってる。虎造の鮨は大阪の蒸し鮨なんです。僕は熟鮨じゃないかと思っているんですが。ほんとの鮨はいまだにわからない。鮨を持ち込んだかどうかもわからない。結局はやぶの中です。

やくざ同士の抗争を超えている荒神山の喧嘩

藤田最後の抗争が、次郎長は実際には参加してないという慶応2年(1866)の荒神山(現鈴鹿市)の喧嘩ですね。神戸長吉と穴太徳(あのうとく)の縄張り争いで、次郎長は長吉方につき、吉良仁吉を大将に、大政と大瀬半五郎らを荒神山に向かわせる。このとき仁吉が戦死し、その報復に次郎長は伊勢に行き、穴太徳とその後ろ盾の丹波屋伝兵衛を屈服させる。

黒鉄けど、荒神山も考えたら政治ですね。あそこまでけたが大きくなったら、単なるやくざ同士の抗争事件じゃない。もっと視座を大きく引いて見ると、次郎長がそういうことを考えていたのかなって思いますね。

荒神山は本当は高神山なんです。明治17年に出版された『東海遊俠傳』で著者の天田五郎、この人は次郎長の養子ですが、彼が、「高神」を「荒神」と書き間違えたから今は荒ぶる神の山になった。

維新後の市中取締役は山岡鉄舟の推挽か

藤田その後明治維新になって、次郎長は、山岡鉄舟に取り立てられるようになるわけですね。

黒鉄『東海遊俠傳』の話は都合がよすぎると思うんです。明治元年(1868)に、箱館を目指した榎本武揚が率いる旧幕府の咸臨丸が途中で台風に遭い、難破船同然の姿で清水港に入ったのを官軍が砲撃した。7人が斬殺されて死体は海中に投棄され、咸臨丸は官軍艦によって品川まで曳航された。投棄されたまま海中に浮遊していた死体を次郎長が、官軍だろうが賊軍だろうが死ねばみんな仏様、と向島の松の木の根元に手厚く葬った。

この一件に山岡鉄舟が感動して、2人の交際が始まったとあるんですが、あまりにもとんとん拍子に行くんで、これは後からつくった話じゃないかと。僕は、江崎惇氏が『真説清水次郎長』で言っている薩埵(さった)峠の話のほうが説得力があると思いますね。

山岡鉄舟が徳川慶喜の処置をめぐって、勝海舟の密命で、江戸総攻撃準備中の西郷隆盛を駿府に訪ねる途中、官軍に襲われ、1軒の茶店に身を寄せる。事情を知ったそこの主人が小舟を用意し、次郎長宛の紹介状をかき、次郎長が手助けをする。それで西郷と鉄舟との面会は成功裏に終わったという説です。

鉄舟は、徳川家達が駿府70万石の藩主になると駿府へ居を移している。ですから、藩から市中取締役を任命されたのも咸臨丸の屍体引き揚げも、背後から鉄舟の糸引きがあったんじゃないかと。

咸臨丸の死者を弔った美談は口実か

藤田咸臨丸の死者を弔ったというのは美談ですね。

諸田あれもいかがわしいですよね。鉄舟が「壮士墓」と揮毫したお墓を、明治19年(1886)に次郎長が料亭の「末広」を開業したとき改築した。それで墓を掘ったら咸臨丸の関係者分だけでなく、その下から7柱分以上の人骨が出てきたという。私もカモフラージュだったのかと思いました。

黒鉄咸臨丸、咸臨丸とやりすぎですね。明治20年には咸臨丸の戦死者記念碑の除幕式もやっている。咸臨丸、咸臨丸といってやれば、どこからも文句が出ないから。これはやっぱり口実だったのかなとも思いますね。

それから、山田長政の記念碑建立のための資金集めという名目で相撲興行もやってますが、集めた金はどこに行ったかわからないんですね。碑も建ってないし。

ただ、経済を含めいろんな能力が次郎長にはあったんだなと。俠客の部分も当然ありますが、チャーミングで、それでいて単純で。石油が出れば飛んで行くし。

諸田打算的だけど、子どもみたいなところがある。

上の人の懐に飛び込むのが上手

黒鉄それから、すごい反語を用いた人だったようですね。上の人の懐に飛び込むのがすごくうまい。

鉄舟に、「皆は先生のことを偉いと誉めるが先生がそれほど偉いとは思えない。先生から来る手紙は難しくて読めないし、意味もわからない。人が見て読めないような手紙を書く先生のどこが偉いのか自分にはわからない」と。鉄舟はずっと年下でしょ。俺が悪かったって。これね、俺が悪かったって思わせるところがすごい。(笑)

ましていわんや礼儀作法もですよね。新門辰五郎に会ったときも、あっ、この人は、とすぐわかるんじゃないですか。この人にはこういう対応の仕方、それが意外な出方をしたら、けつをまくるとか、すごい武器をいっぱい持っているわけですから。

市中取締役の後、博徒の大刈込みで逮捕される

藤田背後から鉄舟の引きがあって市中取締役に任ぜられたのでは、というお話でしたが、この市中取締役についてはいかがですか。

黒鉄そうですね。全く政治ですよね。それと、清水に限らず、全国的に俠客は体制側に組み入れられたんです。

諸田江戸時代の目明かしもそうですよね。蛇の道はヘビで、臑に傷のある人を上手く利用する。

藤田市中取締役になった後、明治17年に博徒の大刈込みで逮捕され、牢獄に入っている。市中取締役にまでなった人間がどうして逮捕されたりするのかなと思ったんですが。

黒鉄次郎長も、「何でずら」と怒るんですね。でも、お上の大きいところでつくった法律は末端の事情までは来ないわけです。だから、これも全部に当てはめるから、清水だけを除くわけにはいかない。でも結局、運がいいというか、台風で監獄が倒壊し、次郎長は怪我をして入院するんだけど、特赦で釈放になるんですね。

囚人を使って始めた富士山麓の開墾は失敗

-

- 諸田玲子著

『笠雲』

講談社

藤田次郎長が山岡鉄舟のすすめで富士山麓の開墾を始めたのは明治7年ですね。これは大事業ですよね。

黒鉄『清水の次郎長』でも書いたし、『笠雲』にも書いてありますが、結局、余りうまくいかないんですよね。

諸田まったくの失敗ですよね。当たり前ですよ、働くということを知らないんですから。

黒鉄それは当然、最初から期待するほうが無理でね。別の才能をそこに入れないと無理なんですよ。

藤田囚人を使って開墾したんですよね。

黒鉄そうです。だから、「逃げる者一人としてなく」とあるけど、あれもうそで、諸田さんがお書きになっている通り、数は少ないけど、逃げるんです。

諸田今でも富士市の大渕に次郎長町という町名が残ってます。富士山が目の前に見える所で、バス停にも名前があります。

教師を招き青年たちに教える英語塾を開設

黒鉄それに、英語塾を始めるとか、アカデミックなにおいも。

藤田その英語をやれという話は、すごいですね。

黒鉄あれはほんとですもんね。向島の「末広」の一室を開放して、教師を招いて青年たちに英語を教えているんです。

諸田やる気はあったみたいですけど、本人は英語が何たるかを知っていなかった。

藤田英語塾で勉強した人の中からハワイに行った人がいますね。

黒鉄三保村の川口源吉。ハワイ移民の先駆者として成功した源吉の生家は、今でも「ハワイさん」と呼ばれているんです。でも、英語がどのぐらい達者だったかはわからないですよ。(笑)

藤田それにしても、先覚的な精神があったんですね。やくざの親分が、いくら維新になったからといって英語塾まで開いた。次郎長の意外な一面ですね。

黒鉄パッとええとこどりでしょうね。

何でもかんでもやりたがる情熱と元気が

藤田理学の話も本当ですか。山岡鉄舟に「おまえに理学の心得があったなら」と言われて、それで本屋に行って理学を勉強しようと思うんだけど、理学って全くわからんというエピソードが、『東海遊俠伝』にある。この理学というのは、今でいうとどういう学問ですか。

黒鉄大きくは自然科学で特には物理を指しますが、当時は理気といった哲学をも含みますから、次郎長クンには無理でしょう。

諸田何でもやりたいというパワーはすごいですね。

黒鉄その場にとどまって考えないのね。すぐ行動に移すところは、龍馬にも似ている。龍馬もほとんど本を読んでないですもの。そのかわり人が万巻の書を読んで、頭に入れて、咀嚼したものを龍馬に言うと、一発でわかっちゃうわけですよ。たまらん。

次郎長もまさにそうで、今の世の中にもし次郎長ありせば、やくざにはなっていないと思いますよ。こんなに複雑な世の中、きっと違うやり方をしていますね。

諸田でも本人はすぐに飽きちゃう。開墾と言えば真先に飛びつく。石油って言えば飛んでいく。蒸気船会社をつくって静岡茶を運んでるのなんかはすごいですよね。何でもかんでもやりたがる。今の世の中は、後先見ずにやってやろうという情熱がないでしょう。そういうところが次郎長を書きたいというもとになる。みんな元気がないから、やっぱり、これから次郎長です、頑張りましょうねと言いたくて。(笑)

次郎長一家には日本古来の家父長家族が

-

- 諸田玲子著

『からっ風』

講談社文庫

黒鉄『からっ風』はよかったな。少ない断片をつないで、これだけ小政の立体像をつくったというのは、すごいものだなと思う。小政なんて資料が少ないですものね。

諸田そうですね。小政は調べにも行ったんですけど資料が少ない。ただ、いろんな説がとれるから、物語としてはつくりやすかったですね。それと私の場合、時代の変化から見放された人を書きたかった。股旅物ではなく、バブル後の会社人間の虚しさと重ね合わせて。

黒鉄小政ってたたき上げでしょう。あれは生粋の、生れ落ちてのやくざで、次郎長のロボットをつくったような感じですね。次郎長は自分を見ている自分がいる。小政の悲劇は自分を見られなかったことでしょうね。

藤田諸田さんがお書きになった3部作はどちらかというと、あの時代からドロップアウトした人物として書かれている。それだけにやっぱり共感を持たれるんだと思うんですね。

諸田私自身が次郎長の講談や映画を知らずに育っているので、股旅物からは入っていけないんです。

大政や小政も乾分を持っている親分

-

- 黒鉄ヒロシ著『清水の次郎長』

(文藝春秋)から

藤田次郎長の乾分の中にも大政、小政とか、ランクがありますよね。

黒鉄その前に、大政も小政も全部親分なんですよ。ですから、次郎長がいて、乾分は支部長というところですね。

諸田何かあると乾分を連れてワッと集まって……。

黒鉄招集がかかると、みんなワッと集まる。だから映画にあるように大政、小政がいて、「へっ、親分」。「何だい」って石松がのぞく。そんなことはないんですよ。石松はあっちのほうで……。

藤田親分?

黒鉄石松は、親分じゃないでしょうね。徒党を組んで悪さをしていたクラスでしょうね。

諸田なぜ次郎長だけが生き残ったのかというのを黒鉄さんはきちんと追求しておられますね。私もなぜだろうって、いろいろ考えていたんですが……。

黒鉄僕の狭い狭い私見ですが、一、二の例外をのぞいて、地元の清水の人を乾分にしていないですよね。大政、鬼吉は尾州、小政は遠州、法印と七五郎は甲州、綱五郎は江戸、仙右衛門は富士なんです。

当時は、寒村というか、そこいらの食い詰めとかを集めるのが普通ですが、次郎長の場合は、ほとんど遠くから集めている。そうすると、余計頑張るでしょ。裸一貫できのうきょう出てきたわけですから、実力を発揮しないと認めてくれませんよね。

信長とちょっと似ていると言ったのは、そういうところで、光秀も秀吉も、頑張らなきゃ、即刻首ですから、戦闘軍団としても強かったんだろうと思います。それに、何かあったとき、遠いと親戚縁者に迷惑がかかりにくいということもあるし。

藤田それで、次から次に養子にしていく。

黒鉄赤の他人と親子では結束力が違ってきますよね。

次郎長一家のお墓がある梅蔭寺で年1回冥福を祈る集まりが

藤田明治維新後の清水一家は、抗争は全然しなくなりますよね。新門一家もそうですね。

大政の末裔とか、小政の末裔とか、みんないらっしゃるんですか。

諸田大政はわからないです。小政は死に方も諸説ありまして……。

黒鉄諸田さんの本での小政の末路は哀感が漂って、いかにも小政に相応しい。

諸田あれはフィクションですが、いろいろわかっている方もいます。

次郎長は明治26年に73歳で「末広」で亡くなりお墓は梅蔭寺にありますが、そこには、お蝶をはじめ、大政、小政など一家のお墓もあって、年1回、「次郎長翁を知る会」が、次郎長の冥福を祈る集まりをやっているんです。そこに末裔の人が集まるんです。

次郎長を消したのは「司馬遼ブーム」と高度成長

藤田次郎長ブームが一時終わってしまったのは司馬遼太郎さんの『新選組血風録』のせいじゃないかと言われてますが、これはなかなか面白い着眼点だなと思いました。

黒鉄次郎長が、急に弱くなって消えてしまったのは何でかなと思って、年譜を調べていくと、やっぱり司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』、その前段に『新選組血風録』がある。あの辺から幕末の風景がバーッと変わるんですよ。

藤田そう思います。非常に月並みな言い方かもしれないけれども、僕はやはり「司馬遼ブーム」になったのは、日本の高度成長と関係があるんじゃないかと思います。

黒鉄ありますね。それとあと、学生運動も相当影響してますね。

藤田志を持った運動ですね。それが全部閉塞状況で壁にぶつかって、今、もう一度次郎長が見直されているんだと思いますね。

価値は全部自分で決めていく自由人・次郎長

黒鉄今の時代は大きな遊びを許さないでしょ。余裕がないですよね。だからこそ楽しく呼吸して、みんな幸せに生きて、幸せに死んでいけばいいじゃないかと思う。そしたら、次郎長のほうがバイブルなんです。龍馬は人を迷わせる。抜き差しならない所まで連れていく。ところが次郎長はそうじゃない。あるところまでは連れて行くんです。でも、そのあとは自分の裁量で決めろと。

諸田価値観を、幕末の志士や新選組でもそうですが、とにかく一つの決められた枠に入れようとするけど、次郎長の場合、そういうものが良くも悪くもないんですね。価値は全部自分で決めている。

黒鉄大変自由人なんですよ。そっちの角度から見たほうが、次郎長の全貌が見えますね。

地下水脈のように現在にも繋がっている次郎長

黒鉄僕らの世代は、先輩を含めての会社組織も、何か大政、小政をつくっている。派閥ごっこも似たようなものですよ。だから、堅気の世界にもずっと次郎長が生きていたというのは、配分がいいんです。

大瀬の半五郎、追分の三五郎、石松と、役どころが全部決まっているから、これは地下水脈のように現在にも繋がっている。これがなくなるのがほんとにもったいない。財産なんですから。

諸田やっぱり広い意味での家族ですよね。日本古来の家父長家族が、ここにあるんだと思いますよ。

藤田それから組織の良さというものがありますね。

諸田それと、だめな人が一人いてその組織が生きるみたいな、懐の大きさが今はないですよね。

藤田俠客の世界はやはり義理と人情でしょう。現代は家族、組織にも義理と人情なんてなくなった。そういう意味で次郎長一家の世界は郷愁を持たれるんだと思う。やっぱり読まれるだけの社会的背景があると思う。

黒鉄解放感だったんでしょうね。

諸田ユーモアやジョークも解放感から生まれるものだと思います。今の時代、ちょっと斜めに見るようなところがないですよね。『清水の次郎長』の中には全編にそれがありますね。その洒脱なところが、現代には絶対必要なものだと思いました。

黒鉄諸田さんは『空っ風』で小政を書かれましたが、僕も小政だけやりたいんです。鉄砲玉の夜桜銀次と小政を、現代と明治をオーバーラップさせながら……。

藤田日本のやくざ史上、最大の抗争といわれた関西・九州戦争のとき、伝説の一匹狼といわれた男ですね。

黒鉄やくざ者の、いつの時代でも変わらない世界を。

編集部どうもありがとうございました。

※「有鄰」417号本紙では2~4ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。