Web版 有鄰 第434号 [座談会]横浜駅物語 「みなとみらい線」開業にちなんで /小林重敬・国吉直行・岡田 直・篠﨑孝子

[座談会]横浜駅物語

「みなとみらい線」開業にちなんで

横浜国立大学大学院工学研究院教授/小林重敬

横浜市都市計画局都市デザイン室長/国吉直行

横浜都市発展記念館調査研究員/岡田 直

有隣堂相談役/篠﨑孝子

-

- 右から岡田直・小林重敬・国吉直行の各氏と篠﨑孝子

※印は横浜高速鉄道株式会社提供

はじめに

-

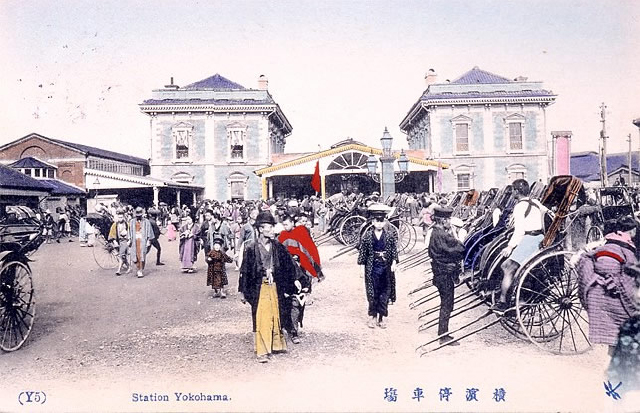

- 初代横浜駅

篠﨑横浜駅は、1872年(明治5年)に新橋・横浜間に初めて鉄道が開通して以来、130年余の歴史を持っています。今年の2月1日には、横浜駅と元町・中華街の間に横浜高速鉄道の「みなとみらい線」が開業し、その歴史に新たな1ページが刻まれることになります。

本日は、横浜駅の歩みをご紹介いただきながら、地下鉄建設の具体的な様子、あるいは駅や交通との深いかかわりを持つ横浜の都市形成について、お話をいただきたいと思います。

ご出席いただきました小林重敬先生は横浜国立大学大学院工学研究院教授で、都市計画学をご専攻でいらっしゃいます。国土交通省社会資本整備審議会委員長代理などをお務めになり、便利で快適な都市交通を実現するためのシステムを研究されております。

国吉直行様は、横浜市都市計画局都市デザイン室長でいらっしゃいます。一貫して横浜市の都市デザイン行政を担当され、歴史を生かした横浜の街づくりを推進しておられます。みなとみらい線の建設に当たっては、駅デザインのコーディネートをしていらっしゃいます。

岡田直様は、昨年(平成15年)、関内の日本大通りにオープンいたしました横浜都市発展記念館の調査研究員でいらっしゃいます。歴史地理がご専攻で、同記念館で1月24日から開催の「横浜地下鉄物語−それは路面電車からはじまった…」の企画展を担当されております。

初代横浜駅

明治5年 桜木町に誕生

-

- 初代横浜駅周辺路線図・明治34年

篠﨑まず、最初に鉄道が敷かれたことからご紹介いただけますか。

岡田横浜駅は3回場所を移しています。一番最初の横浜駅は現在の桜木町駅の位置に、明治5年にできました。当時の海岸沿いに、東京から横浜の開港場を目指して線路が延びてきました。

駅は野毛浦の埋立地につくられました。ここは、関内地区から大岡川をはさんだ向かい側で、当時の市街地の外縁部と考えていいと思います。鉄道は、大体、明治時代に全国に敷かれていきますけれども、駅がつくられる場所は、基本的に市街地の外縁部になります。

当時の鉄道関係者の中に、明確な基準があったわけではないようですけれども、駅の位置を決めるときに一番重視されるのは、まず技術的な問題です。当時は今からは考えられないほど地形的な制約を受けます。大きな川が間にあったり、傾斜地だったりしたら駅はもうできないんです。

もう一つは経済的な合理性で、これは今も同じですが、市街地の真ん中に駅をつくるのは大変なんです。集落が幾つか点在している場合にも、それぞれの集落を一つ一つ結んで線路を敷き、駅をつくるのは非常に効率が悪い。明治時代にできる鉄道は、国土を貫く幹線ですから、真っすぐ敷くのが合理的なわけです。

そうすると、市街地の真ん中ではなくて、端っこか、場合によっては離れたところに駅ができていく。そういう観点から見て、横浜の場合、ちょうど市街地のへりの部分に駅ができたわけで、ごく標準的な姿だと思います。

鉄道ができると町がさびれるという伝説も

岡田資料がないんですけれども、実は大岡川を渡って関内の真ん中の住吉町のあたりに駅をつくる話もあったということを聞いたことがあるんです。

篠﨑反対の声があったんですか。

岡田「鉄道忌避伝説」というのがありまして、鉄道ができることによって人がたくさん来て、町の風紀が乱れるとか、逆に人がどんどん出ていって町がさびれるとか、汽車が通ると煙が人体に害を及ぼすとか、今から見れば盲目的な理由で反対した。そのために駅が町から遠いところにできたという言い伝えが全国各地に残っているんです。例えば、藤沢や岡崎などがその典型です。ただし、真実かどうかは疑わしい。

横浜には、こういう伝説があったかどうかすらよくわからないのですが、横浜駅の場合は桜木町にできたのは極めて妥当なことでしょうから、「鉄道忌避伝説」で言われているようなことはなかったと考えていいと思います。

初代の駅舎は新橋駅と同じ形のペアの建物

-

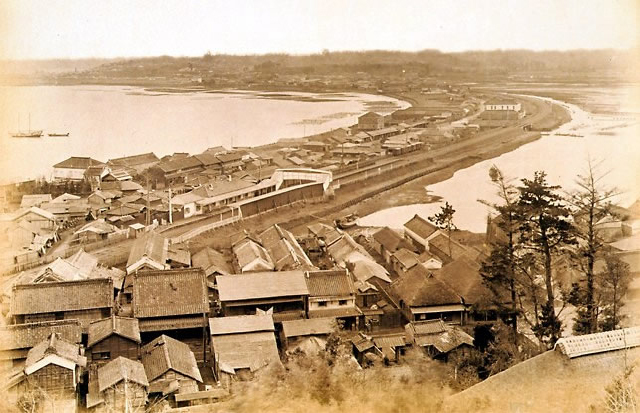

- 高島山から見た高島町と神奈川停車場

横浜開港資料館蔵

篠﨑鉄道建設の工事がたいへんだったようですね。

岡田新橋からの鉄道線路は、ほぼ東海道に沿った形でつくられますが、神奈川のあたりから横浜駅までは大きな入江になっていたので、その入江を横切って、弓のような形に海面を埋め立てて線路が敷かれることになります。

明治3年に野毛浦の造成が終わり、その地続きの内田町から神奈川の青木町の間の埋立を請け負ったのが高島嘉右衛門です。東横線の高島トンネルの上に高島山がありますが、嘉右衛門はそこに自宅を構えて、工事の進捗状況を山の上から見ていたともいわれています。

今も残っている高島町という町名は、高島嘉右衛門の名前に由来しています。

国吉最近、汐留の再開発でシオシティという街ができましたが、その事業の中で新橋ステーションが復元されております。昔の遺構が地下にちゃんと残っておりました。

明治3年にイギリスからエドモンド・モレルが招かれて鉄道事業を始めたときに、横浜駅と新橋駅の駅舎は、同じ形で、ペアでスタートしているわけです。

復元を担当した方々の話を聞きましたら、新橋駅は図面とか資料が余り残っていなかったそうです。それで横浜開港資料館が所蔵している写真などを参考にして、横浜駅とほぼ同じ形で新橋駅を復元しているんです。

岡田横浜開港資料館にある『ファーイースト』に、新橋駅の写真が載っているんです。これは、明治初年に横浜居留地で発行された雑誌で、最近使わせてほしいという人が多いんです。

国吉2つの駅が全く同じものだったということは、案外知られていないんです。建築をしたのはアメリカ人のブリジェンスです。モレルもブリジェンスも山手の外国人墓地に眠っています。ですから今、新橋で、最初の横浜駅の面影を見ることができるんです。

横浜と築地のふたつの居留地を約1時間で結ぶ

小林汐留と横浜に駅がなぜ立地したかというのは、よく言われることですが、お互いに居留地の玄関口ですね。築地の先に明石町の外国人居留地があって、東京の居留地と横浜の居留地をつなぐ役割を持っていた。

汐留も、昔の江戸から見ると、ちょっと辺ぴな土地だったと思うんです。ところがあの辺りは明治5年に大火が起きて、たまたま近くの汐留に駅があったので、そこを外国人向けの表玄関にしようということで、10数年かけて銀座煉瓦街づくりが行われます。今はありませんが、延長9キロにわたって煉瓦づくりの建物が並んでいたんです。その煉瓦街が、現在の銀座の素地になった。駅は辺境につくりましたが、そこが商業の中心になっていったんだと思います。

この大火のとき、横浜の方々が、銀座で罹災した人たちにかなりの義援金を贈っています。恐らく鉄道でつながったという意識があったんだと思います。鉄道建設がそういう結びつきを生んだということですね。

篠﨑できた当初は、どのくらい時間がかかっていたのでしょうか。

岡田当時、新橋−横浜間を約1時間で結んでいます。当初は運転手も日本人ではなくて、お雇い外国人でした。

小林どういう人たちが乗っていたかという記録はありますか。

岡田正確なことはわかりません。やはり外国人向けという目的もあったと思うんですけれども、軍部は反対しているんです。明治5年にこんなことをやり出すよりも、軍備拡張のほうが先じゃないかということで、鉄道そのものに反対しているわけです。

汐留という場所にも、軍は反対しました。皇居の東側、江戸の下町ですね。こんなところではなくて、当時の山の手、江戸の範囲は市ヶ谷から四谷のあたりまでなんですが、そのもっと外側にすべきという意見が強かった。

必ずしも政府挙げて賛成していたわけではなかったという気がします。

スイッチバックせずに東海道線につなぐため平沼駅を開設

-

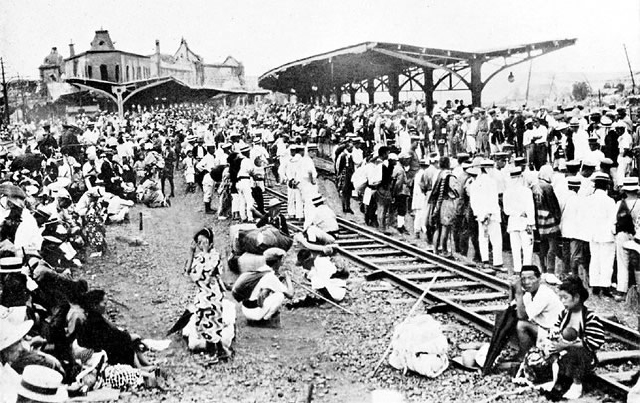

- 平沼駅(日露戦争出征風景)

横浜開港資料館蔵

岡田横浜駅はその後、東海道線との関係がネックになります。東京−横浜の線路をつくったとき、将来、東京−大阪を結ぶ幹線の一部にしようという考えは、まだなかった。明治5年の段階では、東京−大阪間の鉄道は、中山道ルートにしようという考えだったんです。

東京−横浜はあくまでもその支線的な位置づけで、横浜から西に延ばしていく考えはなかったんですが、明治19年になって、中山道のルートは技術的に難しいということがわかってきまして、東海道に変更されるわけです。

ところが横浜駅は関内の市街地にぶつかるように駅をつくりましたから、スイッチバックするしかないんですね。

よく比較するのは大阪の駅のつくり方で、最初は神戸から大阪の市街地にぶつかり、スイッチバックで京都に向かう計画でしたが、それは不便だということで、急カーブですがスルー方式にした。それが梅田にできた大阪駅で、現在まで、その位置は変わっていないんです。

対照的に、横浜駅は二代目、三代目と移転せざるを得なくなっていきます。とりあえずスイッチバックで東海道線を延ばしましたが、当然不便なわけです。そこで神奈川と保土ヶ谷(程ヶ谷)の間に短絡ルートをつくろうということになります。要は、横浜駅に寄ってスイッチバックをせずに、直接神奈川から保土ヶ谷に行く。これは日清戦争のころに、軍用線として生まれます。その後、旅客線として使われるようになった。そうすると、横浜は全く無視された形になりますので、当然、反対の意見が起こってくるわけです。

それが明治29年で、折衷案で短絡線上に平沼駅が明治34年にできる。これは今、相鉄線の平沼橋駅のあるあたりです。横浜の人たちには、ここから汽車に乗って下さいというんですけれども、当時は市街地から離れ、全く不便なところなんです。

東海道線の大阪行きとか、神戸行きの列車が横浜を通らないわけですから、横浜駅の位置を何とかしてほしいということになって、駅舎の移転ということになるんです。大正4年に、高島町に二代目の横浜駅がつくられました。

二代横浜駅

大正4年高島町に移転

-

- 2代横浜駅

-

- 2代横浜駅周辺路線図・大正4年

篠﨑二代目の駅はどんな駅だったのですか。最近、遺構が出てきましたね。

国吉もともとこの辺にあるだろうということはわかっていたのですが、平成15年6月に、あるデベロッパーが整地しようとしていましたところ、地下に遺構の一部が発見されました。

-

- 2代横浜駅駅舎の遺構

横浜都市発展記念館提供

駅の敷地は三角形の形をしております。これはなぜかと申しますと、一本は桜木町のほう、一本は東海道線の国府津のほうと、この駅から線路が2つに分かれているからです。駅が2つの方向を向いているということなんです。

-

- 関東大震災の被害を受けた横浜駅

『関東震災画報』(大阪毎日新聞社刊)から

非常に大がかりな駅で、煉瓦づくりの東京駅を彷彿させるような立派な建物です。しかし、大正12年9月の関東大地震の被害を受けたので、すごく寿命が短かった。わずか8年間でしたが、この駅が一番見栄えはよかったんじゃないかと言われているんです。

関東大震災で駅がつぶれてしまって、時計が12時で止まっている有名な写真があります。これを今の横浜駅だと思っている方が多いみたいですが、あの写真は、高島町にあった二代目の駅なんです。

篠﨑どんな遺構がみつかったんですか。

国吉駅舎の基礎のうち、正面入口の乗降口とか、手荷物受付所の部分ですね。この場所は、高島嘉右衛門が埋立をした場所で、地盤が悪かった。そこで、約1.5メートルの間隔でコンクリートの基礎杭が打ち込まれているのが確認されたそうです。

初代横浜駅は桜木町駅になり電車専用の線路に

篠﨑高島町に横浜駅ができて、初代の横浜駅はどうなるんですか。

岡田初代の横浜駅は桜木町駅という名前になったんです。駅名は、明治5年に初代横浜駅ができたときに、鉄道の柵の外側を桜木町と改称していますので、その町名に由来すると思います。

このころの鉄道は、蒸気機関車が引っ張っている汽車だったんですけれども、電車が走るようになるのが明治の終わりから大正のころなんです。一番早いのは現在の中央線、御茶ノ水から中野を走る当時の甲武鉄道です。明治37年に電車が走っています。路面電車ではなくて、普通の鉄道の線路の上を走る電車です。

東京−横浜間も東海道線の汽車はもちろん走っていますけれど、汽車は長距離の旅客を乗せるためのもので、通勤客や近距離の旅客は電車に乗せようということになるんです。電車専用の線路を東海道線に平行して敷いて、東京からまず高島町(二代目横浜駅)まで来て、高島町から桜木町までの線路は残ってますので、そこに、電車を走らせた。高島町と桜木町の間の線路は電車専用の線路になったんです。

篠﨑今の高架の線路ですね。

岡田大正7年に、線路が高架になります。昭和39年まで、京浜東北線は大宮から来て桜木町で止まっていましたね。あの姿がこのときにできたんです。

震災後の復興計画で平沼中央駅案が浮上し横浜市は反対

篠﨑三代目の横浜駅が昭和3年にできるまで5年ぐらい間がありますね。

小林高島町の駅を修復して使うんですが、その間に関東大震災の復興計画がつくられ、また平沼駅が浮上してくる。横浜の駅をどうするかということで、平沼中央駅という名称が復興計画の中にあるんです。

大正12年11月13日に立案された、横浜復興計画案の一項目に、旧平沼駅方面一帯を中枢地として、鉄道・道路・運河・公園等の系統を整える。鉄道については、横浜駅(高島町)を廃止して旧平沼駅を中央停車場とし、横浜駅から桜木町までの省線は廃止し、かわりに新・横浜駅(中央停車場)より「高架式ヲ以テ分岐シ御所山伊勢山ヲ地下式、野毛町以南ヲ高架式トシ、旧省電延長敷地ニ一致セシメ保土ヶ谷ニ至ルベキ予定線ヲ変更シ、大体鎌倉街道ニ並行シ之ヲ延長シ」ということが延々と書いてある。

岡田二代目横浜駅ができて、明治時代につくった平沼の短絡線は廃止したことになっているんですが、この辺は工場が集まっていましたから貨物の引き込み線などに使って、線路は残っていたわけです。

東海道線が高島町に寄るために非常に湾曲しているんですね。これを直線にしてしまったほうが、東海道線のスピードアップになりますし、ちょうど二代目横浜駅がつぶれてしまいましたから、もう一回平沼線を復活させ、それを東海道線にしてしまおうというのが鉄道省の案でした。

復興計画のほうからも、跡地が残っている平沼駅を新しい横浜駅にしたらいいんじゃないかという案が出てくる。

さらに、桜木町まで延びている電車の線も廃止してしまおうと。横浜の都市の交通は地下鉄なり、路面電車でやりなさいということだったんです。

横浜市のほうは当然反対しまして、折衷案として、東海道線は平沼経由にするけれど横浜−桜木町間は残しましょうということになった。そして、平沼駅跡はやめて、東海道線と桜木町へ行く線路の分かれ目に三代目横浜駅ができます。それで神奈川駅は横浜駅に近過ぎるので、廃止ということになったんです。

篠﨑神奈川駅はどのあたりにあったんですか。

岡田神奈川駅はほとんど痕跡が残っていないんです。青木橋のちょっと横浜寄り、若干線路の敷地が膨らんでいるところです。

三代横浜駅

昭和3年現在地に再移転

-

- 3代横浜駅

昭和20年9月16日、解放された捕虜を横浜駅で迎えるアメリカ兵

米国防総省蔵

-

- 3代横浜駅周辺路線図・昭和3年

篠﨑三代目、つまり今の横浜駅の場所に駅ができるのが昭和3年10月ですね。

岡田三代目の駅は、私鉄の乗り入れというのが特徴です。現在の横浜駅は東急、京急、相鉄と3つの私鉄が入ってますが、一つの駅に3つも私鉄が入ってくるのは、ほかに例がない。新宿は京王、小田急が入っていますが、西武はちょっと離れています。横浜駅は私鉄の乗り入れ数では日本で最多です。

当時で見ますと、東京横浜電鉄(現・東急)、神中鉄道(現・相鉄)、京浜急行は、品川側が当時京浜電鉄で、横須賀側は湘南電鉄、この4つの私鉄が入ってきたんです。

こんなにたくさんの私鉄が入ってきた駅は、当時としてもめずらしいんですが、最初からみんな横浜駅に入ることを目指していたわけではなかったんです。

4つの私鉄が結果的に横浜駅に集中

-

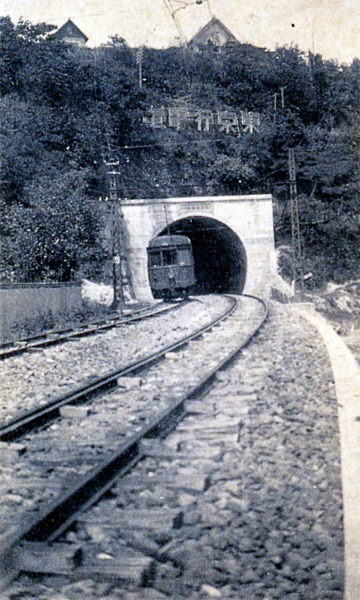

- 東京横浜電鉄の高島トンネル

岩田武氏蔵

岡田東横電鉄は、建設が始まるのは二代目の駅が高島町にあったころで、大正15年に神奈川−丸子多摩川が開通します。ここから先は、二代目の横浜駅に入って国鉄に接続し、さらに桜木町、伊勢佐木町を通って鎌倉まで行こうとしていました。

京浜電鉄は、品川から神奈川まであった線路を横浜の都心のほうまで延ばしていこうとするんですが、横浜駅には接続せずに、神奈川から岡野町あたりをぐるっと回って、平沼、戸部を通って長者町を目指す計画だった。免許も取っていたんですけれども、神奈川駅の廃止ということがあって、東海道線との接続駅が失われてしまった。じゃあ三代目の駅に入れなさいよということになったわけです。

神中鉄道も、最初は保土ヶ谷に接続する予定だったんです。たまたま横浜駅の移転があって、近くなったからか、変更されている。

湘南電鉄は、最初、横須賀方面から黄金町まで来ていたんです。ここからは、桜木町につないで、桜木町を拠点にしようという案があったんです。結局これが実現せず、日ノ出町から戸部を通って、三代目横浜駅に入る。それで京浜電鉄に連絡するという今のルートに変わってしまったんです。

結果的に三代目横浜駅がここにできたおかげで、横浜近辺の私鉄が全部ここに集中するという、全国でも異例な形になってしまったんです。もしこの移転がなければ、また全然違う形態になっていたことが考えられます。

小林当時の私鉄の性格ですけれど、今の旅客鉄道というイメージとは違って、貨物をベースにした部分もかなりあったんじゃないですか。それが結果的に旅客鉄道に変わっていったのではないか。

岡田たしかに神中鉄道はもともと相模川の砂利を運ぶためのものですから、貨物鉄道の要素が強いんです。横浜駅に接続したことによって、沿線の人口がふえて、ディーゼルカーから電車になって、郊外電車になっていったんです。

郊外電車という言葉が当時あるんですけれど、これは市内の路面電車ではなくて、都市の外側に、郊外に延びていく電車のことです。郊外から都市へ、あるいは東京−横浜の間で人を運ぶ。東横や京浜、湘南は最初から郊外電車の要素のほうが強いですね。

小林京浜急行は、京浜工業地帯の工業化との関連も考えられますよね。

岡田工業地帯への通勤輸送という要素はありますね。

西口ダイヤモンド地下街誕生を機に駅が核となって発展

国吉現在の横浜駅の周辺は、もともとは平沼という入り江だったんです。明治30年代まではずっとそういう状態が続いて、大正期に大体埋め立てが終わって、東口の出島地区周辺も大正期にできていますね。ですから、後背地がもともとなかったということだと思います。

かつて、西区のほうの最大の商店街は藤棚商店街だったと言われています。横浜の市電が浜松町から阪東橋へ走っていたんですが、昭和44年に廃止されてアクセスが不便になり、藤棚商店街はローカルなものに変わっていくわけです。一方、昭和39年には横浜駅西口にダイヤモンド地下街が誕生し、これを機に、横浜駅が核になって、大きく発展していくんですね。

乗降客数で見ますと、横浜駅は、関東では4番目、全国では3番目に梅田が入ってくるので、新宿、池袋、梅田、渋谷、横浜ということで5番目になります。

2000年の数字で、一日当たりの平均乗降者数は188万人を数える一大ターミナルです。

明治・大正期の駅前は地価も安く都市の中では場末

岡田都市の中でどこが一番栄えているかを考えるときに、最も地価が高いところを求めれば、中心点が大体わかるんです。明治の横浜では、一番地価が高かったのは、弁天通りと馬車道の交差点のあたりなんです。これが大正に入ると、吉田町と伊勢佐木町の交差点に移る。

大正15年の土地の賃貸価格を見ますと、一番高い所は伊勢佐木町と吉田町で、桜木町駅前はその半分です。横浜駅前、つまり高島町のあたりはその3分の1程度です。ですから、駅前は当時の都市としては決して栄えたところではないわけです。明治、大正の都市にとって、駅前は場末の地というのが普通の姿だったと考えられるんです。

それから後は、長者町の交差点だったり、野澤屋(現・横浜松坂屋)の前だったりと、伊勢佐木町の中で転々と行き来はあるんですけれども、大体昭和30年代までずっと変わらないんです。

これが横浜駅の西口に移るのは昭和40年です。それ以来、横浜駅西口はずっとトップでして、例えば2003年の公示地価でいくと、一番高いところは一平方メートル当たり約350万円なんです。これが横浜市で最も地価の高いところです。

関内周辺は、尾上町も元町も一平方メートル当たり大体百数万円で、伊勢佐木町は100万円を切ってしまう。むしろ新横浜のほうが高いんです。現在は、地価から見れば完全に横浜駅西口の一極集中構造になっています。

三代目に移った当時の横浜駅周辺はさびれたところだったといわれますけれども、駅が町の中心になるのは、戦後の日本の都市の一般的な姿と考えていいと思います。

みなとみらい線

横浜駅と旧都心部をつなぐ

-

- みなとみらい線Y500系(イメージ)※

篠﨑三代目の横浜駅は昭和20年の空襲などを乗り越えて、長く市民に親しまれてきましたが、昭和55年に「ルミネ」の開業で駅舎が建て替えられ、今度は新たにみなとみらい線ができるわけですね。

国吉昭和58年に、「みなとみらい21」の事業が着工されました。あそこにはもともと鉄道ヤードとかいろいろなものがあって、海側には貨物線がたくさん走っていた。三菱重工横浜造船所のドックとか国鉄の貨物駅や操車場がありました。

横浜には、関内周辺に開港以来の都心部があって、一方で、岡田さんが言われたように、戦後めざましく発展したダイヤモンド地下街を始めとして横浜駅周辺に新しい盛り上がりができて、都心部が2つに分かれて発達してくる。すると、2つの都心の間がどうも不思議な空間になってくる。谷間ができてしまうわけです。その谷間をつなぐ新しい業務地の形成をめざして、「みなとみらい」という都心部再整備事業が始まると、水際線が沖に出ていった。そこで、「みなとみらい」の中央部に新しい交通機関が必要となり、いろいろな鉄道ルートが考えられたようです。

小林当初は東神奈川に向かって、横浜線に入るという案もあったんです。

国吉ところが、当時、国鉄の民営化問題の真最中で、こういった検討や交渉は見通しがたたず、一方、渋谷と直結する東横線のほうが有意義だと評価され、有力となっていったようです。

篠﨑昭和62年に国鉄が分割民営化され、平成元年に横浜博覧会が終わって、その年に高速鉄道株式会社ができるんですね。

小林結局、東横線相互乗り入れということに決定したんです。

横浜駅はJR線を支えたままで地下を掘る難工事

-

- 横浜駅のホーム下で進む東西自由通路の工事※

国吉みなとみらい線は今年2月1日に開業しますが、全長が4.1キロメートルです。駅は5つで、みなとみらいの中央地区の中に2つ、新高島駅とみなとみらい駅。それと関内地区に馬車道駅、日本大通り駅、元町・中華街駅の3つの駅ができます。

横浜駅周辺は、非常に難工事でした。東横線が潜ってきて地下で相互乗り入れするわけですから、JRの線路を支えたまま地下を掘っていくんです。それだけでもすごい記録になると思います。

小林JRが走っている線路と平行に掘るから、地上と地下が全部ダブってくる。そこをすこしずつ工事していくわけです。

これだけ近接した難しい鉄道工事をオペレートできる人は、日本で数人しかいないんです。その方が横浜に来ているために、ほかのそういう事業が滞っているというぐらいの人材が指揮したんです。

地下の駅を地上の街が感じられる個性的なスタイルに

篠﨑国吉さんは駅やコンコースのデザインをコーディネートされたんですね。

国吉当初、みなとみらい会社の社長を、高木文雄さん(元国鉄総裁)が長い間やっていらして、せっかくつくるんだから魅力的な鉄道にしようじゃないかということで、スタッフの方々が私のところに相談に来られました。

普通ですと同じシステムで駅のスタイルをつくって、色だけ少しずつ変えるとか、そういうことはよくやるんですけれど、地元の方々も参加した委員会を開いて、議論していったわけです。その中で、駅ごとに地上の街が感じられるような駅にしようということになったんです。

建築家に主要な幾つかの駅を設計してもらおうということで、伊東豊雄さんには元町・中華街駅、内藤廣さんには馬車道駅、早川邦彦さんにはみなとみらい駅をお願いしました。それから日本大通り駅は鉄道建設が設計する。後に追加された新高島駅はUG都市建築が設計しました。

元町・中華街駅は震災前の街並みを壁面に転写

-

- 馬車道駅の旧横浜銀行本店のレリーフ(中村順平作)

国吉みなとみらい駅は現代的なものを目指したので、パリのポンピドーセンターのようにカラフルなパイプが見えるモダンな感じです。

馬車道駅は煉瓦のある馬車道を意識して、内装は、基本的に本物の煉瓦を積んでいます。地上にあった旧横浜銀行本店の金庫の扉とか、一階営業室の大きな壁画など、地域の歴史的なものが壁面に使われています。

小林旧横浜銀行本店の壁画は、横浜国大建築学科の初代教授をつとめた中村順平先生の作品です。

国吉馬車道駅は大きいドーム状の天井の大空間がありまして、そこでいろんなことができるんじゃないかなと思っています。

-

- 元町・中華街駅と壁画※

元町・中華街駅は、横浜開港資料館からお借りした震災前の横浜の街並みの写真を壁面に転写しています。横浜の「もののはじめ」とか、活躍した外国人とか、エピソードを伝える写真もあって、横浜開港資料館分館みたいな雰囲気で楽しめると思います。

横浜駅では、東西の発展をさらに活発にする仕掛けとして、中央の東西自由通路に加えて、もう2つ自由通路をつくりまして、さらに線路に沿って南北に、自由通路どうしを地下でつなぎます。

小林地下で全体がうまくネットワークできるんです。

駅に必要なのはシンボル性と市民に便利な多機能性

篠﨑小林先生はご専門のお立場から、駅についていろいろお考えをお持ちだそうですね。

小林私は、駅にはシンボル性があると思うんです。ところが今、地上駅にそれがない。横浜駅も、両側が駅ビルで、地下鉄ができて地下の空間が非常に立派になりますけれども、駅としてのシンボル性がなくなってきているような気がするんです。

例えばヨーロッパの駅の多くは立派ですね。東京駅の赤煉瓦にもシンボル性がある。横浜は、かつては二代目横浜駅のようなシンボリックな建物が駅空間としてあったのに今はなくなってしまった。それがちょっと残念だなという思いがあるんです。

もう一つは、駅はいろんな機能が入っていたほうが楽しいんです。最近、かなり多機能化してきている面もあるようですけれど、まだまだ規制があります。その中で駅空間をどう使うかという議論も、必要ではないかと思います。結果としての多機能じゃなくて、意図的に多機能な駅空間をつくっていく必要があると思います。

駅と周辺をつなぐネットワークづくりがこれからの課題

小林昔の駅は、場末につくられて、周辺の町とは余りコンタクトのない孤立した場所だったんだろうと思いますが、今は町の中心になっている場合も多いので、駅空間とその周辺地域がどういう関係にあるのか、そこをどうつなげるかということも考える必要があると思うんです。

10年ぐらい前、地下も含めて横浜駅から延びている空間がどういう関係になっているか、かなり詳細に調べたんですが、それぞれの管理主体がばらばらで、必ずしもうまく調整がとれていない。歩く空間も、それぞれ違うレベルでつくられていて、バリアフリーの面でも問題を抱えています。今度の自由通路では、かなり改善されるんですね。

国吉バリアフリーは交通施設としては絶対条件になっていまして、みなとみらい線はその辺はきちんとやっております。

自由通路は、基本的に通路ですから、道路と同じというのが今までの考え方です。モノを置いてはいけないとか、お店をつくってはいけないというのが普通なんですが、通行に支障がない範囲で、少し楽しくしてもいいんじゃないかとか、公的空間だけれども、別の魅力的な使い方とか、収益を上げる使い方とかも検討していこうという流れは出てきています。

それと、今後の議論となるでしょうが、廃止された東横線の跡地利用について、自転車とか歩行者の通路にできないかというプロムナード化へのアイデアもあります。

篠﨑桜木町駅から横浜駅への高架のところですね。

国吉うまくできれば、まさに、初代の横浜駅から二代目、三代目横浜駅をつなぐプロムナードになりますので、その中に、駅の歴史もわかるような仕掛けもできるのではないかと思っております。

路面電車から地下鉄まで

横浜の都市鉄道の歴史にスポットを

-

- 「みなとみらい線」路線図

岡田今回の「横浜地下鉄物語」という企画展示は、横浜開港資料館と横浜都市発展記念館の共催で行いますが、絵はがきや古写真を並べるだけではなく、横浜の地下鉄の歴史、都市鉄道の歴史にも踏み込んでみましょうというのが趣旨です。

地下鉄というのは、もとをたどっていくと路面電車なんです。路面電車が進化して地下鉄になっていくわけです。そこで、「それは路面電車からはじまった…」というサブタイトルにしました。横浜電気鉄道から横浜市電、それから郊外電車も取り入れて、横浜市営地下鉄、みなとみらい線に至る歴史を見ていただけるような展示を、1月24日から開催いたします。

路面電車が発達した町は都市全体が元気

岡田私は、都市と鉄道の関係に興味を持っているんですが、横浜は典型的な駅中心型の都市構造なんです。地価を指標にして日本の都市の中心と駅との関係を見ますと、7割は、大体駅から500メートル以内に最高地価地点、つまり都市の中心があるんですが、横浜のような人口100万を超える大都市で駅の周りにそれがあるところは極めて少ないんです。しかも駅前の地価が飛び抜けて高い。

例えば東京では、鉄道のターミナル新宿に最大の繁華街がありますけれども、銀座のほうに、もう一つの極がありますね。大阪も、ターミナルは梅田ですが、ミナミのほうにも極がある。名古屋では、名古屋駅のツインタワーに人が集まるようになっていますが、繁華街としては栄のほうがまだ賑わっている。京都も駅ビルができましたけれど、中心部は四条河原町で昔と変わらない。

駅前よりも古くからの中心部が強い都市をよく見てみますと、典型的なのは広島ですが、路面電車が非常に発達している。長崎、熊本、函館も同じで、路面電車が活躍している都市は、にぎわいの中心が駅に集中することがなくて都市全体が元気だなと感じるんです。

横浜の場合、みなとみらい線ができて、路面電車のような役割を果たしてくれるか否かということを考えているんです。もしそれができれば、また関内地区が活性化していくのじゃないか。

小林同時にこれからの課題は、みなとみらい21と横浜駅、あるいは新たにできる新高島駅との関係をどうネットワーク化していくか。実際にどういうつながりができて、人々がどう流れるのかは、開けてみないと分からない部分がありますが、横浜駅との関係で大変面白いですね。

篠﨑ありがとうございました。

※「有鄰」434号本紙では1~3ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。