Web版 有鄰 第438号 [座談会]横浜・山手公園を語る ―国「名勝」の指定にちなんで― /進士五十八・鳴海正泰・堀 勇良・松信 裕

[座談会]横浜・山手公園を語る

――国「名勝」の指定にちなんで――

東京農業大学学長/進士五十八

横浜山手・テニス発祥記念館館長、関東学院大学名誉教授/鳴海正泰

文化庁建造物課/堀 勇良

有隣堂社長/松信 裕

-

- 右から堀勇良・進士五十八・鳴海正泰の各氏と松信 裕

※は横浜開港資料館蔵

はじめに

-

- 山手公園に集まったイギリス第10連隊の軍楽隊

『ファー・イースト』1871年7月※

松信昨年11月、横浜市中区にある山手公園が文化財保護法による国の「名勝」に指定されたと報道されました。山手公園は、横浜に居留する外国人によってつくられた日本最初の洋式公園であり、また、外国人によって日本で初めてテニスが行われた場所でもあります。

本日は、山手公園が「名勝」に指定されたことにちなんで、開園以来130年余りに及ぶ公園の歩み、また、山手に始まり現在も多くの人々に楽しまれているテニスについて、あるいは公園の景観と一体になっているヒマラヤスギについて、お話を伺いたいと思います。

ご出席いただきました進士五十八先生は東京農業大学教授、現在は同大学学長、また日本都市計画学会会長でいらっしゃいます。これまでに日本造園学会会長なども務められ、分化がすすむ農学を実学に向けるため新たに日本総合農学会を設立しようと準備中と伺っております。

鳴海正泰先生は、山手公園にあります横浜山手・テニス発祥記念館館長で、関東学院大学名誉教授でいらっしゃいます。このたび、当社の有隣新書の1冊として、『横浜山手公園物語』を出版されました。

堀勇良先生は文化庁建造物課にお勤めで、近代日本建築史がご専門でいらっしゃいます。長年、横浜開港資料館の調査研究員をお務めでしたので、居留地の歴史や山手の洋館にもお詳しくていらっしゃいます。

日本最初の洋式公園として1870年に開園

松信まず、山手公園が名勝に指定されたのはどういう理由からですか。

鳴海私は、昭和40年ごろから山手公園でテニスをやっていまして、山手公園とは長いつき合いなんですが、残念なことに、横浜市民にとっては、あまりなじみのある公園ではないと思います。

それが、昨年4月に突然、文化財の名勝の指定の候補地として、文化財審議会の専門委員や神奈川県庁、横浜市役所の人たちが視察に見えたので、びっくりしたんです。

文化庁が名勝の候補地に選んだ理由の第一は、1870年に開園した日本最初の洋式公園であり、第二に日本の公園制度が始まる明治6年(1873年)の太政官布達第十六号に先行して、その趣旨が生かされた形で都市美に貢献している。第三に景観や地割りなど当初のものがほぼそのまま残っている。第四が日本のテニスの発祥地であること。五つ目がヒマラヤスギが初めてここに播種された。その五つを挙げています。

それともう一つ、日本の軍楽隊の発祥地でもあります。

名勝は県内で4番目 近代の公園としては全国初の指定

松信名勝というのはどういうものなんですか。

堀いわゆる文化財の中には、建築物などの有形文化財や、無形文化財と並んで「記念物」というくくりがあります。「記念物」は、史跡と名勝と天然記念物の3つで、名勝の中に、いわゆる風景的なものや、公園、庭園があるんです。ですから山手公園は名勝として指定されたということです。

名勝指定の基準は、我が国のすぐれた国土美として欠くことができないものであり、庭園、公園は人文的なものですから、これらにおいては芸術的、あるいは学術的価値が高いものとなっています。

今まで神奈川県では名勝は3つしかなくて、みんな庭園です。鎌倉の、建長寺庭園と円覚寺庭園、瑞泉寺庭園で、今回4つ目です。けれども、いわゆる公園としては、県内では最初のものですね。

全国で見ますと、公園で指定されているのは、京都の円山公園、奈良の奈良公園、広島の鞆公園、香川県の琴弾公園の4つです。ですから近代の公園としては、最初に名勝として指定されたことになると思います。ただ、山手公園は、鳴海先生のお話からしても、名勝というよりむしろ史跡に近いのではないかという印象を私は持ちましたけれど。

日比谷公園よりはるかに開園が早い歴史的な価値

進士名勝は、すぐれた風景地、美しい空間のことで、美保の松原のような風景や庭園がベースなんです。

だから、山手公園は、美しい風景としてよりは、歴史的公園としての指定だと思ったほうがいい。日比谷公園は明治36年(1903年)の開設で、日本で最初の洋風公園と言われていますが、それは本格的な大きな公園という意味で、実は山手公園のほうがずっと先輩なんですね。

日本初の洋風公園という歴史的価値ですね。日本と西洋の文化が重なり合ったところでできた。市民はそれを「花屋敷」と呼んだ。これは江戸の名残です。江戸と近代に外国人がつくった、つなぎ目とか、成立の背景も面白い。

そういう観点から、小さな公園ではあるけれども、大きな意味があると評価されたのでしょう。歴史的な価値の流れでとらえるほうが、私も正しいと思います。

1866年に外国人のための公園設置が条文化

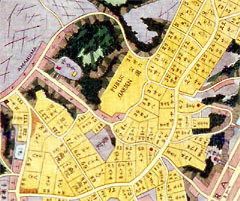

-

- Public Gardenと妙香寺

(「新鐫 横浜全図 Map of Yokohama」部分 明治3年)※

松信山手公園はどんないきさつで誕生したんですか。

堀慶応2年(1866年)に横浜で大火があって、その年の末に「横浜居留地改造及競馬場墓地等約書」が結ばれます。その約書の一条目には、横浜公園をつくることが出てきますし、十条の中には、山手に、100坪について6ドルの地税で公の遊園として外国人民のために公園を設けるということが書かれているんです。

恐らく根岸競馬場とか、あの辺りを結ぶ外国人遊歩道を設けることに関連して公園がほしいというのが、以前から居留民の間にあって、それが慶応2年のこの約書に条文化されたんだと思います。

最初に予定されたのは、山手の東側のワシン坂の先あたりらしいんですが、約書を結んでから3か月以内に願い出るべしというような条項に対して出願がなかったようで、いったんこの条項は消えた形になります。

そして、その2年後ぐらいに、再びこの条約にのっとって、外国人居留民が約6,000坪の公園地を山手において要求してきた。最終的には、現在の山手230番地の公園地券を、明治4年5月4日付で6,718坪、403ドル8セントで貸与したということです。

山手公園が開園したのは1870年6月4日

鳴海今まで山手公園の開設は、横浜の歴史のいろいろな本の中では1871年(明治4年)となっていた。横浜市緑政局や公園部の資料も全部明治4年開設となっている。ところが、『ファー・イースト』とか『ジャパン・ウィクリー・メール』などの新聞では、1870年6月4日、陰暦で5月6日に開園されたと書いている。写真とか、どういう行事が行われたかということも出ています。

明治4年という説が多かったのは、この年に神奈川県知事が地券を発行したからなんです。地券とは、地代の徴収令書、課税令書です。行政の方は、それを根拠に明治4年を開園の年としているわけですが、明治3年が正しい。

堀そういう例はいっぱいあります。横浜公園の明治9年開園というのも、日本大通りが明治12年の開通といわれているのも、公的な日付であって、それ以前からいろいろ使われていたんですね。

緑が多かった江戸、「公園」という名称がなかっただけ

松信江戸時代には、公園はなかったんですか。

進士江戸幕府は、緑の行政をうまくやっていた。江戸のように人口が稠密な巨大都市には、物見遊山は絶対必要です。花見などでストレス解消をさせないと革命が起きますから、そのための緑地を実際に幕府がつくっていた。これは、今風に言えば公園なんです。

その管理は、たとえば花見の名所になった品川の御殿山は沢庵和尚の東海寺に、飛鳥山は王子権現に任せた。中野の桃園は地元、蒲田や亀戸天神の梅林、向島百花園は、民営でした。言ってみればアウトソーシングですね。

それ以外に、町の中には広小路のような延焼防止地帯としての緑地があった。そして一番大きいのは、社寺境内地です。お寺の土地は江戸の土地利用の3割ぐらいで、合計すると、現代の東京よりよっぽど緑地が多い。ヒートアイランド現象なんか全然なかったのです。

江戸は、全体としては田園都市、美しい緑が多かった。ただ、「公園」という名前がついていなかった。

太政官布達は税金をかける場所を明確にするためか

松信公園という制度は、明治になってからですね。

進士制度として「公園」という言葉を行政的に使ったのは、明治6年の太政官布達第十六号です。その中身はというと、江戸時代の行楽地をそのまま公園と呼ぶことにするという、読みかえです。これは、歴史家によって解釈が違うと思いますが、私は、土地の税金問題、そして江戸幕府、徳川家、あるいは徳川家ゆかりの財産の後始末をどうするかということがあったと思います。

お寺は江戸時代は税金をかけない場所、高外除地だったのです。代表的なのは、江戸では徳川家の菩提寺の上野寛永寺、芝増上寺。浅草寺は大衆的なお寺です。それから深川の富岡八幡社、これは江戸三大祭りの江戸っ子の神社ですね。

明治新政府としては、敵だった徳川家ゆかりのお寺を、そのまま安堵してはまずいでしょう。かといって没収すると、またいろいろ言われますから、これをどう処分するか悩んだと思います。どういう理由で、どこを無税にするかという判断が必要だった。

無税にするには大義名分が要ります。太政官布達では、これまで群衆が遊覧していたような場所は、図面を添えて大蔵省に届けなさいと。そして公園として認めたら、税金はかけないよと言ったわけです。

堀山手公園も元は本牧山妙香寺というお寺の境内地ですからね。

妙香寺境内の半分が公園にされたのは徳川家との関係か

鳴海文化庁から、横浜で「公園」という言葉が初めて使われたのはいつか、文書に残っているかという問い合わせがあったんですが、明治3年の「新鐫横浜全図」に「PUBLIC GARDEN」、そして日本語で「公園」と書いてある。それが一番古いんではないかと思うんです。

妙香寺は、1672年に復興された日蓮宗のお寺です。この境内の約半分を明治政府が取り上げて公園にする。

なぜ妙香寺なのか。もちろん、山手にあったからなんですけれども、妙香寺は徳川家と親密な関係にあって、三十石の扶持をもらっていたんです。最初はワシン坂のほうに公園の予定地が決められましたが、そこがだめになったとき、急遽どこにしようかということになって、妙香寺に土地を出すようにと言ったんだろうと思います。

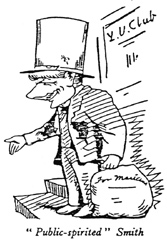

公園開設に奔走したスミス

-

- W・H・スミス

(『ジャパン・パンチ』1870年3月)※

松信公園の開設の中心になった人物は誰なんですか。

鳴海当時、居留地の外国人たちは、まだ生麦事件の余韻が残っていて、外に出るのはそんなに自由ではなかった。みんなが集まるところが欲しいので、土地を借り上げて公園をつくることになったんですけれども、その資金がなかなか集まらない。延び延びになって、1870年6月にやっと具体化するわけですけれども、居留民の間でもいろんな議論があって、公園のために403ドルも使うくらいなら、そのころの居留地の生活環境がものすごく悪く、道路はどろんこ、汚水があふれ、街路灯もないし、物騒なので、むしろそれらを改善するほうにお金を使うべきだという意見もありました。

居留民の大会でもめるわけです。そういうときに、みんなが集まって楽しめるスポーツも、いろんな集いもできる公園のほうを優先すべきだと言って頑張ったのがW・H・スミスという人なんです。

一人20ドルの寄付を集めて造成の費用に

鳴海そのスミスは、居留民の中で非常に尊敬されていて、「公共精神旺盛なスミス(パブリック・スピリテッド・スミス)」とか、「世話好きのスミス」とか言われるんですけれども、このスミスが頑張って、一人20ドルの寄付を集めた。それで公園を造成する費用にするわけです。

スミスが横浜に来るのは1862年です。生麦事件のあと、居留民の警備のために、中国にいた近衛兵隊を横浜に連れてくるんですが、その中尉だった。1、2年で兵隊をやめてから、海岸通りにあったユナイテッドクラブのマネージャーをやったり、居留地でいろんな仕事をしています。園芸に関心があって、西洋野菜を栽培したり、非常に熱心な人だった。

後にパット・バーという作家が『鹿鳴館』という作品で横浜の居留地の様子を書いているんですけれども、「W・H・スミス氏なる人物がいたということだけでも1870年代初期の横浜は立派でなければならなかった」と言っているぐらいです。

当初の催しはフラワーショーやダンスパーティ

-

- 山手公園でくつろぐ外国婦人と子守をする日本人(明治後期)

松信彼らは公園をどんなふうに使ったんですか。

鳴海山手公園は、1870年に開園したときは、まだテニスとか、スポーツに使うことはなかったんです。フラワーショーやドッグショーをやったり、アーチェリーのコースもつくっていますね。幻灯会や花見の会、ダンスパーティもやったようです。

進士さっきの横浜の地図にパブリック・ガーデンとあるでしょう。パブリック・パークではなくてガーデンなんですよ。西欧ではレクリエーション・グラウンドとか、プレジャー・ガーデンとか、いろんな言い方をします。ガーデンパーティも含めて、大勢集まって、楽しく歌ったり踊ったり、飲んだり食べたり、そういう場所なんですね。

公園というより、居留民みんなの共通の庭という感じだったと、私は思いますよ。

堀経費を生み出すための場所としてのパブリックという意味もありますね。スミスは金のあるところから出資させて、ユナイテッド・サービス・クラブをつくったりしていた。山手公園でも維持経費を出すために、有料のフラワーショーなどを企画した。

進士日本人も入れていたでしょう。

鳴海ええ、有料で。一分ですって、随分高いですね。

進士でも、それは日本の社会だと当たり前なんです。向島の百花園も、蒲田の梅屋敷も、みんな金を取って入れていたんですから。

鳴海山手公園は、造成のために20ドルの株を募集したわけですけれども、オープンしたときの居留民大会で、出資した人たちから、自分たちだけを無料にして、あとの人はお金を取ろうという提案がされて、もめるんです。

スミスはそのとき、公園はすべての人たちに公開されるべきだと主張して、結局無料になって、スミスはとても喜んだ。しかし、何か催しがあると入場料を取る。フラワーショーには、日本人の庭師にも参加を呼びかけています。

進士それに参加した横浜植木会社は、カメリア、つまりツバキをヨーロッパにたくさん輸出して、生糸並みの貿易額をかせいだ。ビジネスとチャリティーと、両方があったでしょうね。

地代が払えなくなり、婦女弄鞠社が管理を引き受ける

松信403ドルの地代は年間でしょう。ということは月約33ドルですね。

鳴海しかしその後、資金が不足して、借地料がだんだん払えなくなるんです。その中でもスミスが頑張って、維持のためのいろんな催しを企画するんだけれども、100ドルぐらいずつ赤字になる。神奈川県知事から地代を払えと来ても払えなくなる。1871年から76年までは、滞納しちゃうんです。

堀わざと払わなかったんだと思いますよ。

鳴海そう。彼らはだいたい、明治政府をなめていて、払わなくったって、そのうち何とかなるだろう。政府に押しつけることも可能だろうと考えた。

進士植民地として日本をみる発想があったでしょう。

鳴海しかし、そのころの神奈川県知事、県令は割と頑張っていたんです。払わなきゃだめだと督促する。

結局アーネスト・サトウが間に入って、山手公園の管理委員会を解散しますが、ちょうど1876年にイギリスからテニスが入ってきて、居留民に大受けするわけです。

それで、このスポーツなら金が取れると考えた。知恵を絞って、できたばかりのレディーズ・ローンテニス・アンド・クロッケー・クラブ(婦女弄鞠社)に又貸しをするという形で解決するわけです。

松信それが何年ですか。

鳴海1878年。このとき403ドルを150ドルに減免させる。値引きですね。恐らくアーネスト・サトウを含めた居留民たちと明治政府との駆け引きがあって、150ドルで妥協して、婦女弄鞠社が管理を引き受ける。

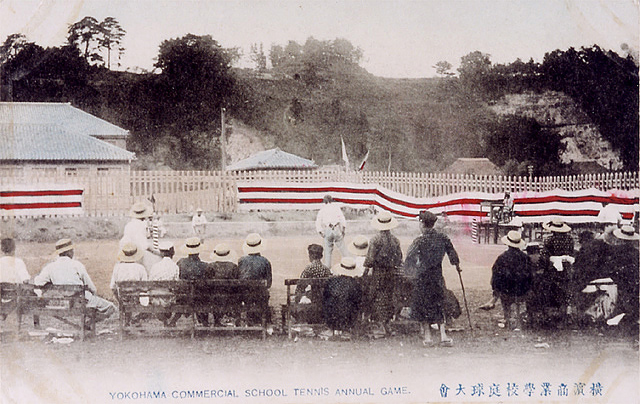

テニスはイギリスで誕生して2年後、横浜に

-

- 山手公園でテニスをする外国人女性

(早川松山画「横浜名所 公園地」神奈川県立歴史博物館蔵)

松信テニスはそのころ、イギリスでも始まったばかりなんでしょう。

鳴海1874年に初めてイギリスでローンテニスがつくられます。それまでクロッケーとか、コートテニスとか、いろんなスポーツがあったけれど、屋外で女性も含めてできるものは余りなかった。それで、外の芝生でやれるローンテニスが人気になって普及していく。

横浜居留地の人たちは、本国で何が流行しているかというのにものすごく敏感だったんです。新聞で、ローンテニスが今ロンドンで人気らしいというので、早速取り寄せる。それで1876年6月に山手公園で初めて行われたというのが『ジャパン・ウィクリー・メール』に、詳細に出ています。それが最初の記録です。実際はもうちょっと前、その年の春にはやっていたと思いますけれども。

松信本国で2年前に始まったのが、すぐ横浜の居留地に来たんですね。それは女性がやったんですか。

鳴海女性も男性もやっています。それまで男女が一緒にやれるスポーツはイギリスにはなかった。それが初めてミックスダブルスで遊べるスポーツができた。

進士女性たちはどんな格好でやったんですか。

鳴海当時、運動着はなくて、帽子をかぶって、バッスルスタイルですね。

テニスコートにはイギリスから輸入の洋芝を使う

松信ボールは、今のボールと変わらないんですか。

鳴海ローンテニスができた背景には、ゴムボールの開発があるんです。それまでできなかったゴムのボールが1874年か5年ごろできた。それ以前は、硬い石とか木を芯にして布を巻いて、それをまた糸で縛ったボールで、宮殿とか、教会の中の硬い床で男性がやっていたんです。それがコートテニスで、硬いボールですから危ないですし、女性向きじゃなかった。

それを外に持ち出して、割と激しくなく楽しめるスポーツとして開発されたのには、弾むボールがつくられたことが非常に大きいんです。

松信山手公園に最初にできたコートは2面ですね。ローンだったんですか。

鳴海そうです。イギリスから洋芝を取り寄せた。

進士種から育てたんですね。日本は蒸すので、すぐに病菌が出るんですが、よくもちましたね。

鳴海横浜公園のクリケットコートもそうですね。イギリスから2人庭師を連れてくるんです。

進士グリーンキーパーですね。

鳴海日本人の庭師も雇う。菅笠をかぶってコートの整備をしている写真が残っています。

ローンテニスを日本流にした軟式テニス

-

- 横浜商業高等学校(Y校)庭球部

横浜山手・テニス発祥記念館蔵

松信そして日本でも広く普及していくわけですね。

鳴海テニスは山手公園や横浜公園で行われます。その外国人の様子を見た当時の横浜商業高校(Y校)の美沢進校長が、「公園地で婦人が芋上げざるでボールを打ち合っている。あのスポーツはおもしろいんじゃないか」ということで、明治32年にY校に庭球部をつくる。明治37年には、横浜の外国人クラブと試合をやっています。

テニスを最初に取り入れたのはフェリス女学校や紅蘭女学校(横浜雙葉学園)などのミッションスクールでした。そこでやっていたのは軟式なんです。Y校もそうです。

ローンテニスのボールは、すごく高い。1個1円ぐらいで、今で言うと、5千円か1万円です。ラケットも1本16円、サラリーマンの1か月の月給です。そんな高い道具ではとてもやれない。もっと簡単にできないだろうかと考えた。そこが日本人の知恵なんです。おもちゃのゴムボールと、簡単なラケットでできる軟式テニスを考えたのが明治27年です。これを明治政府が全国に広める。

進士それは健康のためということですか。

鳴海当時、政府は日本女性の体軀の向上をはからなければいけないと。なぜなら、強い兵隊を産まなくてはならないから。テニスという女性にふさわしいスポーツがあるからやりなさいと勧めたわけです。

進士軟式は世界中に広まったんですか。

鳴海アジアの文化圏で盛んですね。最近はアメリカやアフリカでも軟式テニス協会ができたとか。

松信その発祥が山手公園なんですね。

堀ヨーロッパではスポーツは公園ですね。居留地は、公園の中でそういう運動場を確保した。その核となるのが横浜公園と山手公園だった。競馬は根岸で、ボートは港だったでしょうけれどね。

横浜には、テニスだけでなくベースボールとかフットボール、セイリングなど各種のスポーツ団体がありました。

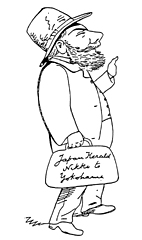

ヒマラヤスギの種子をブルックがインドから

-

- J・H・ブルック

(『ジャパン・パンチ』1882年8月)※

松信山手公園にはヒマラヤスギの大きな木があって、独特の景観をつくっていますね。

鳴海J・H・ブルックという人が、1869年、スミスの7年後に横浜にやってくる。彼はイギリスのジャーナリストの家に生まれ、若くしてオーストラリアに出ていく。大いなる希望を抱いて移住して、いろんな仕事をしたけれども、政治的な事件に巻き込まれて失脚している。それでインドを回って、無一文の状態で横浜に来る。

ブルックは、馬とマグサと娘2人を連れてきた。その娘の姉のほうがガティといってものすごい美人だったそうですが、そのガティを奥さんにしたのがスミスです。

ブルックは、横浜で『ジャパン・ヘラルド』の編集者になって、10年ぐらいたってようやく地位を築き、生活が安定してきたところで、1879年にインドのカルカッタからヒマラヤスギの種子を取り寄せるわけです。恐らくそれを助けて、そうしろと勧めたのはスミスだったのではないかと思うんです。

進士スミスもブルックもイギリス人でしょう。イギリス人はガーデニングは基礎教養ですから、特にふつうの教養人の家庭なら、子供のときからやっていますよ。

鳴海ブルックがカルカッタから種子を取り寄せたということを書いているのは、東京農業大学の上原敬二教授なんです。『樹木大図説』という著作の中にあります。

しかし、ヒマラヤスギの種は、実生で育てるのは難しいんですってね。何回か失敗しているらしい。種を取り寄せてすぐ播種して、1879年に芽が出たということでは必ずしもないようです。

-

- 山手公園のテニスコートとヒマラヤスギ

その苗が、山手公園だけじゃなくて、山手の遊歩道に沿って数百本、植えられたということなんですけれども、現在は、その当時植えられた木はほんの少ししか残っていません。

関東大震災で倒れ、そして宅地化が進むと、ヒマラヤスギは円錐形に下枝を張るので、狭い宅地の中では邪魔になる。それで、みんな切り倒してしまうんです。

現在では、ブルックが植えたものとして残っているのは山手公園に9本、それとワシン坂には2本ぐらいでしょうか。それから山手の元街小学校の校庭に1本植えられています。1970年代に私が調べたときには、もっとあったんですけれどもね。

ヒマラヤスギを植えるのは欧化政策の一つ

進士鳴海さんは前に、キリスト教のミッションとともにレバノンシーダー(レバノン杉)が普及するはずが、そのかわりにヒマラヤスギが普及したのではと言っておられましたね。

イスラエルとヨルダンの国境で、本当にレバノンシーダーが見事に生えているのを見たんですよ。キリストのころからきっとあったんですね。

鳴海そうですね。旧約聖書に出てきますからね。

進士それが日本ではヒマラヤシーダーになってしまった。確かに教会に多い。あとは公共施設ですね。学校とか役場とか、みんなヒマラヤシーダーです。文明開化の象徴みたいにして、多分相当歓迎されたんでしょう。あれは公共空間を象徴する樹ですね。

堀洋館を建てると、それにふさわしい庭園樹として必ずヒマラヤスギを記念植樹する。明治政府の欧化政策の一つに使われたんですね。

進士洋館にはヒマラヤシーダー、和館にはサクラというようなことだったと思います。

鳴海上原敬二教授の資料にあるんですが、横浜で育てた苗を皇居に献上した。それから新宿御苑が150本買い上げるんです。新宿御苑にはいろんな外来植物があるんですが、そのヒマラヤスギが、今、大樹に育っています。新宿御苑に行かないと、ヒマラヤスギの本来の形、自然樹形は見られないんです。

横浜のものは、みんな下枝を切られてしまって、上にちょこっと枝が残っている。

進士だって、枝張りの直径が30メートル以上になって、一軒分の庭が埋まってしまいますからね。

日本の造園学の粗、上原敬二教授

-

- 上原敬二氏

松信上原敬二先生は、どういう方ですか。

進士上原先生は日本の造園学の創始者です。もともとは木場の材木関係者ですが、死んだ木を扱う材木屋は面白くないと、林学科に入って森林美学を志向します。農学の世界で「美」を扱うのは造園だけなんです。美しいダイコンづくりを目指すとはいわないでしょう。樹木だけに美がある。その究極が、応用樹木学、造園学なんですね。英語だとランドスケープ・アーキテクチュア、景観をつくるということですね。

東京帝国大学の林学科を出られて大学院生だったとき、明治神宮の造営が始まって、技師として明治神宮の森の計画を立てる。その後、アメリカ留学もされ、『都市計画と公園』という立派な本も出版されています。これはアメリカの大都市の公園事情を詳しく分析しています。樹木から庭園、公園、都市まで、非常に幅広い方です。

上原先生は関東大震災の直後、東京市や横浜市の嘱託でいろいろ仕事をしています。そして都市の復興には、アーキテクト、建築家はもう育っていますから、今度はランドスケープ・アーキテクト(造園家)を養成しなければいけないと学校をつくる。

大正13年に、すぐにも技術者養成を始めたいというので、当時渋谷の常磐松にあった東京農大の一角を借りて始まった学校が東京高等造園学校です。木場の家作を全部売って、弱冠34歳で自分の学校をつくったんですから、すごい人ですよね。これが後に東京農大に吸収され、現在の造園科学科になるんです。

さきほど鳴海先生が言われた『樹木大図説』は全3巻、索引を入れて4冊、ものすごく分厚い。牧野富太郎さんもすばらしい人なんですが、ほとんど草本ですね。木本であれだけのことを書いているのは上原先生以外いません。

横浜公園の開港記念バザーは上原教授の発案

鳴海横浜の開港記念バザーにも関係されていますね。

進士6月の開港記念日をはさんで、横浜公園で植木市をやっていますね。ご本人に直接聞いたんですが、あれを提案されたのは上原先生なんです。アーバー・デー、「植樹の日」というのがアメリカにあるんですが、それがヒントだと思います。

大正12年の関東震災後の焼け野原になった横浜公園で、植木市を開いて植木屋に空き地に仮植させる。それで売れ残った木は、横浜市が安く買い取る。植木屋は持って帰るのは面倒ですから、安くても売る。そうやって緑化をする。

上原先生は現場の職人さんとうまくやるという感性をもっていたんですね。当時の帝大卒、内務省の官僚などは、そういうことはやらなかった。

でも上原先生は役人が嫌いで、内務省もすぐやめちゃう。自由気ままにやりたいわけです。だから、横浜市の嘱託などで楽しくやった。いろいろプランニングも提案されたんです。

震災後、公園の西半分を初めて日本人に開放

-

- 震災後の山手公園※

松信震災の後、山手公園はどうなるんですか。

鳴海山手公園は、ずっと外国人のクラブが管理していて、日本人は原則的には立ち入り禁止地帯になっていました。関東大震災で横浜は壊滅的な打撃を受ける。それで横浜市は初めて、災害時に避難すべき防災緑地がないことに気がついたわけです。そこで市は山手公園の西側半分、あの段々になったところを横浜市に譲ってくれと、政府に対して働きかける。

それで国は、今の山手公園の半分を、横浜市に無償で譲るんです。横浜市はそこを2万円かけて整備して、初めて山手公園の半分が日本人が自由に使える公園になった。それが昭和4年なんです。

堀そのときの設計図があるんです。その図は北海道大学農学科を出られ、横浜市公園課の技師であった星野奇(旧姓置塩)さん、北大学生歌「瓔珞みがく」の作曲者でもある方ですけれど、そのご遺族から横浜開港資料館に寄贈していただいたんです。1929年のもので、残っているのは青焼きですが、他に色が塗ってあるものもあります。

横浜の中で最後まで残った「外国」

松信山手公園と横浜の市民との関係についてはいかがでしょうか。

鳴海今でも山手公園は、横浜市民からも、「どこにあるの?」とか、「テニスコートがあるだけじゃないか」なんていわれますね。全国的にも、公園としてさっぱり有名ではないし、名勝に指定されるような公園だという感じはなかったと思います。

進士みんなテニスクラブだと思っていますよね。

松信私も、横浜生まれ、横浜育ちですし、山手公園でテニスをしたこともあるんですが、山手公園については、不勉強にしてほとんど何も知らないですね。

鳴海山手公園は、横浜市民にとっては異国の場所、日本人は立ち入り禁止で、外国人がテニスをやっているところだったと思うんです。居留地の公園としてできて、明治32年には不平等条約が改正され、居留地制度が廃止されて、居留民の特権はなくなりますが、山手公園だけは、外国人の組織による管理がそのまま続く。

関東大震災の経験から、半分だけは日本人に公開しましたけれども、東側は外国人のテニスクラブとして、ずっと続いていくわけです。

第二次大戦中に、公園全域が横浜市の所有になりましたが、敗戦後は米軍に占領されて、広場には将校の住宅が建てられたりしました。

テニスクラブは、接収解除後の昭和39年に、YITC(横浜インターナショナル・テニス・クラブ)と改称して、日本人も会員として認められ、現在は、横浜インターナショナル・テニス・コミュニティという社団法人となっています。ですが、閉鎖的な外国人専用のテニスクラブというイメージが非常に強い。

ですから、山手の人たちは余りいい印象を持っていないと思います。あそこはテニスをやる人たちと、犬の散歩をするところじゃないかと。日本人にとっては、そんな親しみの持てる公園ではなかったと今でも言っているんです。けれども、YITCは今、横浜市民に開かれたクラブになるよう、いろいろ努力されています。

市民が入れなかったから原型が残った

-

- 桜が満開の山手公園

鳴海横浜の中の外国として最後まで残ったのが山手公園だった。もちろん、居留地の時代から、ここでいろんな欧米文化やスポーツが紹介されたりして、いわば山手文化の中心として山手公園があり、そこに日本人も参加して、欧米文化を吸収するわけですけれども、それと同時に一般の市民にとっては高嶺の花であったのではないかということが言われます。

堀今度、名勝に指定された理由の中に、山手公園が1870年に造成された当時の地形とか地割り、景観がそのまま残っているとありますが、これは逆に、市民が立ち入ることができなかったからこそ原型がそのまま残ったとも言えるわけです。

鳴海私は、山手公園には光と影の部分があると思うんです。山手文化というか、居留地文化をただ賛美したり、エキゾチックなものとして憧れるだけではなくて、こうした歴史もきちんと押さえておかなければいけないのではないかと思っております。

最後に、ちょっと宣伝ですが、平成10年、山手公園に、テニスクラブ創立120年を記念して、横浜山手・テニス発祥記念館ができました。ここでは、古い時代のテニスや山手公園の歴史、ヒマラヤスギの由来などを紹介していますので、ぜひ一度たずねてみてください。

松信きょうは面白いお話をありがとうございました。

※「有鄰」438号本紙では1~3ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。