Web版 有鄰 第447号 幕末の冒険写真家たち(adventure photographer)/斎藤多喜夫

幕末の冒険写真家たち

(adventure photographer) – 特集2

斎藤多喜夫

イメージ・ハンターとアドベンチャー・フォトグラファー

「プラント・ハンター」という言葉がある。世界各地で植物の種や標本を集める人びとのことである。これにならって「イメージ・ハンター」という言葉を用いることができよう。世界各地のイメージ(=画像)を収集する人びとのことである。その媒体は、最初はもっぱら絵画だったが、19世紀中頃から写真が登場する。写真によるイメージ・ハンターのことを、ここでは、「アドベンチャー・フォトグラファー」と呼ぶことにする。財宝を求めて未知の大海に乗り出していく冒険商人のことを「マーチャント・アドベンチャラー」と呼ぶのにならったものである。

それは文字通り危険をともなうものであって、当初は一私人のなしうることではなかった。最初に日本にやってきたアドベンチャー・フォトグラファーは、ペリー艦隊の随行カメラマン、エリファレット・ブラウン・ジュニアであった。その後も外国使節団にはたいてい画家やカメラマンが随行し、イメージ・ハンティングに努めている。

アドベンチャー・フォトグラファーの来日

民間人として最初にやってきたのはP・J・ロシエというスイス人だった。1859年(安政6年)7月の横浜開港直後に来日し、神奈川や横浜、江戸でイメージ・ハンティングを開始している。この人はロンドンのイタリア系ヴェンチャー企業、ネグレッティ&ザンブラ社の特派員として来日したのであった。

翌1860年(万延元年)にはアメリカ人のセミプロ・カメラマン、ジョン・ウィルソンが来日、同年末にプロシアの使節団に現地雇用され、ビスマルクらの随行カメラマンと一緒にイメージ・ハンティングに加わっている。

ジョン・ウィルソンは翌1861年末、のちに営業写真家のパイオニアとして知られることになる下岡蓮杖に写真機を譲り、換わりに蓮杖の描いたパノラマを携えてロンドンへ渡っている。蓮杖のいわゆる「ウンシン」とはこの人のことである。

1862年(文久2年)秋にはイギリス人プロ・カメラマン、ソンダースが上海から横浜を訪れ、出張撮影を敢行している。

居留地での営業写真館の始まり

他方、開港後、外国人の居住区、いわゆる居留地の整備が進むと、貿易商に混じって進出した各種商人のなかから肖像写真の撮影にあたる写真館を開く者が現れた。その第一号はフリーマンというアメリカ人で、雑貨商のサイド・ビジネスだった。1860年中のことである。翌1861年にはフリーマンから事業を継承した鵜飼玉川が江戸で開業、日本人営業写真家の第一号である。かつて「写真元祖」とされていた下岡蓮杖はやや遅れ、翌1862年の初頭、ジョン・ウィルソンのスタジオを継承して開業したが、技術の習得が十分でなく、行き詰まってしまい、一旦休業、同年末か翌年初頭に改めて本開業している。

ベアト来日――フォト・イメージの発信基地の構築

1863年(文久3年)になるとカメラマンの2つの流れが合流する。居留地に写真館を構え、肖像写真の撮影に応じながら、それを基地として日本各地でイメージ・ハンティングを展開し、その成果を世界大の規模で販売したり、絵入り新聞や書籍の挿画の素材として提供するカメラマンが出現する。この年の春、ほぼ同時に来日したパーカーとベアトである。国籍はともにイギリスだが、ベアトの氏素性は少し変わっている。

20年ほど前まで「幻の写真家」とされていたベアト(Felice Beato)だが、その作品の評価が高まり、伝記的事実も少しずつ明るみに出るにつれて、ようやく知名度が上がってきた。

最新の調査結果によれば、生年は1834年、場所は、当時イギリス領で現在はギリシャ領のコルフ島(ギリシャの西方、イオニア海に浮かぶ島)、かつてはヴェネツィア共和国の植民地で、東方貿易の中継基地の1つだった。

東へ向かう地に生まれたベアトは、クリミア戦争の取材を皮切りに、中東各地やインド、中国へとイメージ・ハンティングの旅を続け、ついに東の最果ての国、日本にたどり着いたのである。

-

- 山手から見た横浜居留地(ベアト撮影・1864年) 逆光で撮影されている。

<横浜開港資料館蔵>

来日したベアトは水を得た魚のように働いた。代表的な作品に、山手のフランス山と呼ばれる丘から外国人居留地を写したものがある(上の写真)。沖合に集結しているのは下関砲撃に向かう英仏蘭米4カ国連合艦隊である。また、生麦事件の現場やイギリス軍が長州藩の前田砲台を占領した瞬間を写した写真なども、よく知られている。

ベアトの活躍は、写真の分野だけではなく、不動産や貿易の分野にも及んでいる。1877年(明治10年)には、それが高じて写真館をネガや顧客もろともオーストリア人スティルフリートに譲ってしまう。1885年(明治18年)にはそれがイタリア人ファルサーリに継承されている。そのために、明治10年代のスティルフリートのアルバムや20年代のファルサーリのアルバムにベアトの幕末のイメージ・ハンティングの成果が含まれているのである。

ベアト写真の魅力を解き明かす鑑定術

そこで、スティルフリートのアルバムに含まれるベアトの写真をいかに見分けるか、といったことがコレクターの間で議論されている。最後にわたしなりの見分け方を披露して本稿を締めくくることとしよう。それはベアトの写真の魅力を解き明かす鍵を提供するものともなることであろう。

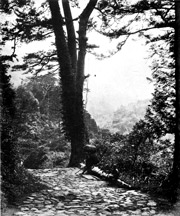

まずベアトの作品であることが確実な写真Aについて。東海道の湯本から箱根宿に至る途中、畑宿付近の光景である。

-

- 写真A:箱根旧街道

<横浜開港資料館蔵>

(1)額縁効果 — 左右に意識的に木を配置して額縁的な効果をねらっている。

(2)遠近感の強調 — 石畳を前景に、大木と倒木に腰を下ろす2人の人物を中景に、深い谷を遠景に配置して遠近感を強調している。

もっとも(1)も(2)も西洋画の作画法としては当たり前のことで、ベアトの専売特許ではないと言われるかもしれない。その通りであろう。そこでさらに突っ込んで観察する必要がある。

(3)逆光線 — 倒木に腰を下ろす少女に注目してほしい。肩の辺りに陽が当たっている。したがって、太陽は真上より少し後方にある。つまり逆光線で撮影されているのである。そのため人物の表情は陰になってよく分からないが、遠景の谷が白く照らし出され、遠近感が一層強調されている。

写真が絵画と異なる点は、露光時間内の光の状態に左右される「光の芸術」だという点にある。逆光線の活用に、写真家ベアトの面目が躍如としている。

次にスティルフリートのアルバムに含まれる写真Bについて。台紙の余白への記入によって東海道の宿場だということだけが判明する写真である。これについて上記3点に即して観察してみよう。

-

- 写真B:東海道の宿場

<横浜開港資料館蔵>

(1)額縁効果 — 見付(宿場の入口)とおぼしき前景の左右の木が額縁的に配置されている。

(2)遠近感の強調 — 前景の見付、中景の宿場の家並み、遠景の山が明解に配置されている。

(3)逆光線 — わたしたちも逆光線で撮影する場合、直射を避けるために太陽を何かで隠すが、この写真の場合、前景右手の大きな木の幹で隠していることがよく分かる。その結果、家並みの奥の方が白く照らし出され、画面に奥行きや広がりが生じている。

以上、この写真がベアトの作品であることはほぼ証明できたと思う。しかし、これでベアトの写真の魅力をすべて解明できるわけではない。もともと西洋の絵画や写真表現の伝統の中でセンスや技術を身に付けて来日したベアトが、それらを駆使しつつ、西洋とは異質な日本の風景や人びとの生活を見事に写し撮れたのは何故か。ベアトのセンスの良さだけに帰してよいものかどうか、なお考える必要があると思う。

いずれにせよ、ベアトのような優れた写真家によって、幕末日本の風景や人びとの表情が記録され、今日に伝えられたことの意義は大きいと思う。

※「有鄰」447号本紙では4ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。