Web版 有鄰 第455号 [座談会]文学都市としての鎌倉 —鎌倉文学館開館20周年記念展にちなんで— 永井路子・野尻政子・山内静夫・井上弘子・松信 裕

[座談会]文学都市としての鎌倉

—鎌倉文学館開館20周年記念展にちなんで—

作家/永井路子

鎌倉文学館専門委員/野尻政子

鎌倉文学館長/山内静夫

鎌倉文学館司書・学芸員/井上弘子

有隣堂社長/松信 裕

-

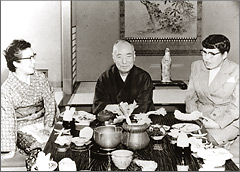

- 右から、井上弘子、野尻政子、永井路子・山内静夫の各氏と松信 裕

鎌倉・大佛次郎茶亭で

はじめに

-

- 鎌倉文庫の会合 (里見邸で、昭和21年頃)

左から真船豊・大佛次郎・里見弴・久保田万太郎・川端康成・中山義秀

(財)日本近代文学館提供

松信鎌倉市長谷の鎌倉文学館は昭和60年に開館し、ことしで20周年を迎えます。これを記念して、10月1日から「文学都市かまくら100人展」が開催されております。鎌倉には今日に至るまで数多くの文学者が訪れ、鎌倉で暮らし、鎌倉で作品を書きました。ゆかりの文学者は、夏目漱石や芥川龍之介、川端康成など、300名に上ると伺っております。

本日は、近代の鎌倉にゆかりの文学者について、時代を追ってご紹介いただき、文学都市としての歩みをエピソードを交えて、お聞かせいただければと思います。

ご出席いただきました永井路子様は『炎環』や『北条政子』『氷輪』で多くの読者を獲得されている作家で、昭和37年から鎌倉にお住まいになり、平成10年には鎌倉市名誉市民になられました。『永井路子歴史小説全集』全17巻(中央公論新社)が刊行されております。

野尻政子様は、大正10年に鎌倉に移り住んだ大佛次郎先生の養女で、大佛先生の長兄・野尻抱影様を父親にお生まれになりました。現在も、大佛先生のお住まいになられたお茶室やお庭を当時のまま維持していらっしゃいます。

山内静夫様は、鎌倉文学館長でいらっしゃいます。里見弴先生のご子息で、里見先生は、明治期に父親の有島武が鎌倉に建てた別荘で幼年期を過ごされた、鎌倉文士の草分けでした。山内様は、松竹大船撮影所に勤務され、小津安二郎監督作品「彼岸花」などのプロデューサーを務められ、平成16年4月、三代館長に就任されました。

井上弘子様は、鎌倉文学館司書・学芸員でいらっしゃいます。今回の記念展に際しても、資料の収集や展示指導に当たられました。

本日は、鎌倉・雪ノ下の大佛先生の旧宅を会場に拝借させていただきました。厚くお礼を申し上げます。

いつも穏やかな雰囲気を保ってきた町

松信永井先生は昭和37年からほぼ40年間、鎌倉にお住まいになられました。鎌倉にはどんなイメージがおありですか。

永井鎌倉は海が近くて、山もある、本当に自然に恵まれたいい所ですね。しかも、いろいろな歴史を踏まえているという意味で、ほかにはちょっと例がない所ではないかと思います。つまり、12世紀の後半に源頼朝が本拠を定めてからは、鎌倉幕府の中心の都市となりまして、そこには奈良や京都とは違って、いろいろと血に塗られた政治的な抗争の歴史を刻んでおります。そういったものが、あちらこちらのさりげないたたずまいの下にそのまましまわれている感じがいたします。

鎌倉時代の後、室町幕府は京都が中心でしたけれども、本拠は東国で、半分は鎌倉に足を置いていた時代がございました。そこでもいろいろ抗争などがございまして、鎌倉御所の一番最後の足利成氏は鎌倉を逃げ出し、茨城県の古河に移ります。それが私の育ちました所です。

江戸時代の鎌倉は、ごく平穏な地方都市ではありましたけれども、江戸から近い遊楽の地ということで、品川宿から船に乗って金沢の六浦まで来て、朝比奈峠を越えて鎌倉に入る。その頃は、弁天様巡りが流行ったようで、次々と弁天様をお参りして、江ノ島に行って一泊して遊ぶという楽しい行楽地でした。

明治になると、今度は近代的に衣がえをする。海水浴なんて昔の人は余りしなかったらしいんですけれども、日本に来た外国人が由比ヶ浜で遊ぶとか、東京からのスマートな避暑地として、もう一度見直された。しかし、いつも穏やかな雰囲気をずっと保ってきたところに、魅力があるような気がいたします。

加賀前田家から別邸を寄贈され文学館が開館

-

- 鎌倉文学館 (鎌倉市長谷)

松信そういう鎌倉に、たくさんの作家が住み着いた。文学館はどういう経緯で開設されたのですか。

山内鎌倉市の教育委員会が発行した『続鎌倉教育史』には、昭和52年に鎌倉市が「鎌倉文学資料館建設懇話会」を設けて、里見弴、今日出海、小林秀雄、永井龍男といった錚々たるメンバーで検討会を開くと書かれている。それ以前にも「鎌倉文学史話会」という、二代目の館長になられた清水基吉先生を始めとする方々のご尽力もありまして、数年にわたる市民の有識者を交えての会合の末に、昭和58年に文学資料館の建設と設置場所が決定され、60年10月に永井龍男先生が初代の館長となって開館しております。

井上横浜に「神奈川近代文学館」が59年に開館して、鎌倉市にもつくろうという話になったときに、ちょうど前田家から建物の寄贈の話が持ち上がって、今の場所になったんです。

山内非常にタイミングがよかったんですね。

永井あそこはもとは百万石の加賀前田家の別邸で、鎌倉ならではという雰囲気がございますから、本当にようございましたね。

山内それで一気に進んだということですね。前田家のご当主が昭和11年に洋風に全面改築され、主要な建築用材にチーク材を使い、室内のステンドグラスや照明器具も凝ったものが使われている。

永井そういう方が別邸をお持ちになるのが大はやりの時代で、戦後は佐藤栄作氏が週末の静養地に使われていたそうですね。

井上文学作品では三島由紀夫の『春の雪』の別荘のモデルとしても使われてます。

永井靴を脱いで上がる文学館なんて、めったにないんじゃないでしょうか。(笑)

井上個人のお宅であったところですし、一般住宅のように脱いで上がっていただくのが自然で、そんなような形になったんだと思うんです。和室もありますので、そこに靴のままというのはちょっとなじまないと。

永井あれは本当にいいですよ。鎌倉じゃなきゃできないことよ。(笑)

明治22年の横須賀線開通前に訪れた正岡子規

松信明治のころ、鎌倉に来た最初の文学者というのは。

井上文学史上の記録で一番最初に出てくるのは、正岡子規ですね。明治22年に横須賀線が開通する前年、それこそ永井先生がおっしゃったような芝浦から船に乗って、六浦から入るコースで来ている。鎌倉で喀血してしまうという話もあるんですけれども。

山内横須賀線より前に、東海道線が明治20年に通っているから、藤沢から馬車で入ってきた。うちのおやじはそんなことを言っていましたよ。藤沢までは東海道。大船から鎌倉までの線がなかったので、藤沢から馬車に乗ったり、歩いたり、藤沢からなら歩いても大したことがないから、それで鎌倉に入ったという話は聞きました。

松信子規の後は島崎藤村とか夏目漱石ですね。

井上藤村は明治26年に、星野天知を八幡宮前の「雪ノ下草庵」に訪ねています。漱石は東京高等師範学校の英語の教授になましたが、神経をすり減らし、明治27年に円覚寺に参禅しています。

永井帰源院が『門』の舞台になったんでしょう。私が鎌倉に参りましたとき、富沢珪堂さんが帰源院のご住職だったんですが、漱石が来たころは小僧さんで、その時代に漱石に会っているんですよ。そして東京まで漱石に会いに行ったり、手紙をもらったりということを、私は富沢さんから直接伺ったことがあるんです。そのころから今まで、時代がずうっと続いている感じがございますね。

井上先生が珪堂さんにお会いになって伺った。

永井ええ。大変だった修行時代のことも淡々と話される、りっぱな方でした。

里見弴は父有島武が隠棲した別荘で幼年期を過ごす

-

- 有島家の兄弟たち (明治26年)

後列左から隆三・生馬・志満、前列左から武郎・英夫(里見弴)

鎌倉文学館提供

松信その頃になると、山内館長のお祖父様に当たる有島武さんも。

井上武さんが明治26年に隠棲されて、由比ヶ浜の別荘で過ごされました。

永井どの辺でいらしたんでしょうね。

山内よくわからないんだけども、滑川の河口の海に向かってちょっと右側あたりだったようです。今と全然地形が違うでしょうし、まばらにしかうちがなかった時代だと言いますからね。

永井やっぱり海岸の涼しさとかがお気に召したんでしょうか。

山内そうでしょうね。長与専斎という方が、鎌倉は保養地としていいということを大いにおっしゃったんです。専斎先生は緒方洪庵のお弟子さんで、明治政府に仕えて岩倉使節団に随行して欧米を視察し、初代衛生局長になった方です。武さんは大蔵省のお役人さんですから、そういう方と面識もあるでしょうし、「鎌倉いいぞ」みたいな話は多分あったんでしょう。

永井鎌倉には長くいらしたんですか。

山内武さんは横浜の税関長をしていましたが、大蔵大臣と意見が衝突して、やめちゃって浪人になって、鎌倉へ静養に来たわけです。そのときに小さかった子供、生馬さんと私の父とその姉、その辺が一緒に来た。武郎さんはほとんど来てないのかな。

父はまだ小学校に行っていないぐらいだと思います。鎌倉には3年ぐらいいたんですが、幼児の経験だから非常に印象が強いんですね。横浜の野毛にあった税関長官舎で生まれたんだけど、自分は本当に鎌倉の子だという意識が非常に強かったので、自分の家を持てるようになったときはどうしても鎌倉に建てたいということで、昭和の初めに、鎌倉に自分の家を建てたんです。西御門という所で、今でもそのうちはあります。

松信ご長男の有島武郎さんは円覚寺で原稿を書かれていますね。

井上そうですね。円覚寺さんは塔頭がいっぱいありますけれども、その一つの松嶺院で、『或る女』の後編を書き上げたということです。

松信次男の壬生馬さん、後の生馬さんは、姥ヶ谷の洋館にお住まいでしたね。

永井私も覚えています。すてきな建物でしたね。

山内あれは信州新町に移築して、有島生馬記念館になっています。

芥川龍之介は海軍機関学校で教えるために下宿

野尻海軍村と言うのはいつごろなんでしょう。横須賀線が通ってから。

山内そうでしょうね。横須賀線は海軍のためにできたわけですから。

永井横須賀に海軍基地ができて、そこに直行するというので横須賀線ができた。円覚寺境内のお池を分断して線路が敷かれたんですが、あれは今だったら絶対許されませんよ。文化財を守って、違う道でというところでしょうけれど、軍のやることに文句があるかと言ってダーッと。

山内そうですね。あれは非常に象徴的ですね。

永井でもそれで海軍の学校ができて、芥川龍之介はそこに教えに来たんですね。

山内横須賀の海軍機関学校ですね。

永井何を教えたんでしょう。英語かしら。

井上英語ですね。そのときは由比ヶ浜の洗濯屋さんの家に下宿していたそうで、そこから海軍の学校に行っていたわけですね。

由比ヶ浜に下宿したのは大正5年から6年にかけてで、大正7年3月から1年ほど、材木座で新婚生活を送っています。

永井文ちゃんですね。芥川龍之介がとってもいい恋文を出しているの。文ちゃんへの愛の手紙は、この辺にゆかりがある。

井上塚本文さんですね。新婚生活を鎌倉で始めて、もし芥川のお父さんが亡くならなければ、ずっと鎌倉にいたという話で、一番幸せな時代を鎌倉で過ごしたんですね。

高浜虚子は家族を連れて移ってきた第一号

-

- 左から、星野立子・高浜虚子・吉屋信子

鎌倉文学館提供

松信明治の後期では、高浜虚子がいますね。

井上有島ご一家は別荘に静養で来ていらっしゃいますけれども、高浜虚子は、ご自分が世帯主として一家を引き連れて最初に鎌倉に移ってきた第一号と言っていいんじゃないでしょうか。

永井それじゃ星野立子さんは鎌倉で。

井上いえ、生まれは東京です。明治43年に虚子さんが移っていらしたときは、もう生まれていらしたので。

永井そうですか。私の学校の大先輩なんです。それで前に鎌倉のお話を伺いましたら、お宅にいて鎌倉駅の時計が見えたという話をなさっていました。

井上それは江ノ電の沿線のほうのご実家じゃないでしょうか。お嫁にいらしてからは笹目にお住まいでした。

永井私たちの知らない昔の鎌倉をよくご存じで、ですから立子先生のお作品の中には、いろいろ鎌倉が出ているようですね。

井上明治時代の写真を見ると、駅舎があって、田んぼだか、畑だかダーッと一面という景色ですね。

関東大震災で津波にさらわれた厨川白村

永井有名な話ですけれども、大正12年の大震災のときに、英文学者の厨川白村さんが、津波が押し寄せてきてさらわれちゃったんですよ。どの辺だったのかしら。

井上別荘が材木座の海岸に近いほうで、厨川さんは足が悪くていらして、結局、逃げおくれてしまったんですね。

永井しかも、ご遺体が打ち上げられるのよ。全く恐ろしいことだけれども、鎌倉の震災というのはなかなかすごかったんですね。

山内津波が大変だったみたいですね。

永井私の義兄は鎌倉に来ていたそうで、海が、どんどん、どんどん引いたんですって。海岸の水がなくなったと思ったら、屏風のようなものがウワーッと押し寄せてきて、それが津波だったんだという話を聞きました。

井上久米正雄さんはちょうど鎌倉に来ていて、長谷寺に駆け上がって、命からがら助かったそうですね。

永井東京の大震災と言いますけど、震災としての揺れとか、被害は、むしろ横浜と鎌倉は大きいですね。円覚寺でもつぶれて、中にいる方が亡くなったとか、それから私は大町の安養院さんに伺ったんですけれども、お寺が大変荒れ果ててしまったので、お父様が苦心惨たんして新しく建て直したら、その翌日が大地震でぺしゃんとなっちゃった。大震災で鎌倉はぺしゃんとなったみたいですね。

大佛次郎は大正10年に大仏の裏手に引っ越す

野尻父は大仏の裏のどの辺に住んでいたんでしょう。

井上大佛先生が最初に移っていらしたのは大正10年、大仏の裏ということですね。現在の明細地図から推測すると、大仏様のお寺の敷地の本当に後ろ側の山際じゃないかなと思っているんです。

松信大佛先生のペンネームの由来の場所ですね。

永井随分スケールの大きいペンネームをおつけになりましたね。

野尻そうそう。大仏の弟だなんて、大きく出た。

永井大仏さんが太郎さんで、その次が次郎さん。

野尻当時のことを、何かに書いていますね。大仏の裏手の山に帰化弁護士の小林デベッカという方の持ち家があって、小林家の大工さんが住んでいたのを半分だけ借りて引っ越したそうです。

親に無断で結婚して、そこで新婚時代を過ごしたんですね。大震災のときは、原稿を書いていたら、インク瓶がコロコロとひっくり返って、それで危ないと言って飛び出した、と。

松信大佛先生は震災に遭われたあと、昭和4年に雪ノ下に越された。

野尻この家の道をはさんで南側に、『赤穂浪士』の印税で家を建てたんです。

永井私どもは「大佛先生のお宅は。」ってたずねると、「ここを曲がったら猫が塀の上を歩いているから、そこですよ。」と言われましたけどね。

野尻猫臭くて、目を覆うようなひどい状態でしたね。慣れというのは恐ろしいもので、住んでいる人はそう思わないんでしょうけど、柱が全部ささらになっているの。冬なんか夜は寒くて寒くて居られなかったですよ。古い家だし、猫の出入りのための通路が開けてあるんですから。

命と原稿をはかりにかけたようだった『天皇の世紀』の連載

松信永井先生は、大佛先生にお目にかかっていらっしゃいますね。

永井ええ。少し時間が飛びますけれども、鎌倉に参りまして数年後に直木賞をいただいたんです。大佛先生は選者でいらしたので、直木賞をとりましてからご挨拶にあがりまして、初めてお目にかからせていただきました。

何でもよくご存じなんですよ。「今、何を書いている。」「こういうものをやろうと思っています。」「あの本は読みましたか。」「いいえ、まだ読んでおりません。」。そうすると、こういう本があるとおっしゃるんだけれども、大佛先生の所はご蔵書がたくさんあり過ぎて、絶対に見つからないというお話のようでございましたよ。(笑)

松信野尻様は、大佛先生の思い出はいかがですか。

野尻自分に厳しくて人にやさしいという典型ですね。作家の方はみんなそうだと思いますけどね。

私はもう亡くなる直前の養女ですから、思い出というのは築地のがんセンターです。ずっと最期までついていたんですよ。だから、何かつらい思い出ばかりで、しばらくは思い出したくなかった。いつも2人でいましたからね。

松信朝日新聞に連載されていた『天皇の世紀』が絶筆となられた。

野尻ええ、最後の。自分の命と原稿をはかりにかけているようでした。

「鎌倉文士」は「鎌倉武士」の侍気質につながる

松信鎌倉文士という言葉はどなたが一番最初に言い出したんですか。

井上作家を「文士」と言い始めたのはいつなんでしょう。それに「鎌倉」がついたんだと思いますけど。

山内鎌倉という土地は、武家政治の町、御家人の町でしょう。鎌倉に住んだ作家の方々には、武士という意識、何か侍気質みたいなものがあったんじゃないかという気もするんです。というのは、私の子供のころですけれども、宴会があるでしょう。酒を飲んでわあわあやる。そのときに酔っぱらうとよく「元寇」の歌を歌うんですよ。「四百余洲を挙る」。

永井「なんぞ怖れんわれに鎌倉男児あり」ですね。

山内そういう気持ちがあったんじゃないかな。それが「鎌倉文士」という言葉と多少つながりがあるのかなという気がしないでもない。

永井武士から文士へ。おもしろいですね。

ずば抜けて行動的だった久米正雄

-

- 鎌倉カーニバルでの久米正雄(右は女優の山路ふみ子)

鎌倉文学館提供

松信鎌倉の文士で欠かすことができないのは久米正雄さんですね。

山内久米さんがいなければ、こんなふうにはなっていないだろうと思いますね。人の心をつかむというか、グループをこしらえて何かやろうとか、ずば抜けて行動的な方で、いろんな行事をやった。

今度の展覧会のタイトルの「文学都市」という感じ、文化的な空気を鎌倉につくっていったのは、久米正雄先生の存在がとても大きいですね。

実は、私が松竹に入れたのは、久米先生のおかげなんですよ。大船撮影所の顧問もしていた久米さんに、おやじから話をしてもらったんです。

松信久米先生は鎌倉カーニバルを始められ、鎌倉ペンクラブをつくられた。

山内ペンクラブは昭和8年と11年という説もあるんです。久米さんが会長、大佛先生が副会長ですね。

永井ここでぐっと文学色が濃くなりますね。

野尻あのころは今と違って非常に濃密なつき合いで。

山内御三家でしょうね。久米家、大佛家、里見家というのはやっぱり中心ですね。

戦争中に蔵書を持ち寄り、貸本屋の鎌倉文庫を開く

-

- 「鎌倉文庫」看板 里見弴書

鎌倉文学館蔵

松信作家たちの濃密なつながりの典型が、貸本屋の鎌倉文庫ですか。どういういきさつで始まったのですか。

井上昭和20年5月、久米先生、川端先生、中山義秀さん、高見順さんが世話役となって、鎌倉在住の作家たちが蔵書を持ち寄り、若宮大路に貸本屋を開きました。戦争中ですから作品の発表の場も狭まって、作家としての生活が皆さん苦しくなってきた。そこで、自分たちの蔵書を貸して、貸し出し料をとる。それが随分糧になったという面もあったようです。

また、皆さん活字に飢えていたので、大変繁盛したということを、高見順さんの展覧会のとき、秋子夫人から伺いました。

松信文士の商法だけど、実際繁盛したそうですね。

井上貸本屋まではよかったんですが、戦後の出版社になるとちょっと、本当に文士の商法なんですけど。

野尻リヤカーに本を積んでよく運んだと母が言ってました。奥さんたちがかわるがわる店番をやったそうです。

井上戦争中なので、写真の一枚もないんです。皆さんカメラはお持ちだったんですけど、フィルムがなかったんですね。清水崑さんが「かし本や鎌倉文庫繁盛図」を、横山隆一さんも、店で皆さんが店番をしているようなところを描いています。

永井「鎌倉文庫」という看板をお書きになったのは里見先生ですか。

山内ええ。

永井いい字なんですよ。文学館の宝物ですね。

井上川端康成先生がお持ちになっていて、川端夫人からいただいたという形になっているんです。

川端先生の原稿は女性がとりに行くという伝説

-

- 川端康成邸にノーベル賞のお祝いに訪れた永井路子さん (昭和43年10月)

鎌倉文学館提供

松信川端康成先生は昭和10年ごろに宅間ヶ谷に引っ越しされて、その後、二階堂へ行かれる。

井上二階堂は詩人の蒲原有明さんのおうちで、蒲原さんが静岡のほうへ出た後に入られて、昭和21年からは長谷の甘縄神社のそばになります。

永井私は小学館に入社しまして、川端先生の最後の少女小説の担当だったんです。ですから、毎月原稿をいただきに東京から鎌倉へ通ったんですけれども、一度に全部はいただけないんですよ。2回ないしは3回なんです。きょうは「で」、ここまで。つまり途中なんですね。それからまた2日後に来てくださいと。今度は、「した」と書いてある(笑)。本当にご直筆で、川端先生の原稿の字は、また一種特別なのね。お手紙は御達筆のくずし字ですが、原稿のほうはきちんと升目に入っているんですよ。

川端先生のところには何か伝説がありまして、女の人が原稿をとりに行かなきゃいけないというんです。『女学生の友』という雑誌では、女は私一人なんです。だから、当然私が行くことになって毎月行きました。

川端先生って、机の所に片ひざを立てて坐られ、上目づかいに相手の顔をじろっと見るんです。で、笑わないのよ。でも女の人は「きょうはお暑い」とか「お寒い」とか、いいかげんなことをべらべら言うから、先生は「ふん」とかおっしゃるけれども、男の方は、もじもじして何にも言えない。先生はひざを抱えて相手をジーッと見ているので、いてもたってもいられなくなる。だから、やっぱり女が行けというようなことでした。

川端邸に玄関から入ったのはお通夜のときだけ

永井川端邸は、甘縄神社のほうから脇に入るんです。玄関はお庭をずうっと回った先なんですけれど、そこからは入らないで、お台所に行くんです。「ごめんください」と言うと、お手伝いさんと一緒にワンちゃんが出てきて、斜めに私を見て「何だ、おまえか」というような顔をするわけ。それから「庭のほうに回ってください」ということで、庭に出て、靴脱ぎから上がって、という伺い方をよくいたしました。

山内そうでしたね。私も玄関から入ったことはないです。入ったのはお通夜のときぐらいかな。

野尻うちも、門が堂々と開いたという強い記憶があるのはお葬式のときです。川端さんもそうだったんですね。

松信館長さんは映画のお話で行かれたんですか。

山内あの頃は、人気作家の原作の争奪戦が激しかったんです。川端先生が一番大変でしたね。昭和29年、野村芳太郎監督で美空ひばり主演の『伊豆の踊り子』の原作をいただいたのが、私の一番初めの仕事なんです。

永井それは大手柄でしたね。ひばりちゃんにぴったりの役でしたよね。

中里恒子に名前を貸していた川端康成

永井川端先生は、私が女学生のころ『少女の友』というのに「乙女の港」というのをお書きになったんです。それが大受けに受けまして、私なんか、そのために『少女の友』を買ったんですよ。じつは後になって、これは中里恒子先生が書かれたものに川端先生が手を入れられたものだとわかった。中里先生がお亡くなりになってからです。中里先生を川端先生が非常にかわいがっていらして、名前を貸してあげたのですね。原稿料はもちろん中里先生へ。こういうことは他の先生方の間でも、よくあったようです。

そのせいか、後になって、『女学生の友』でいただいた川端先生の作品を、私が書いたという噂が立ちました。後で伝説になったら大変ですから、これは大きい声で申し上げておきます。ウソですよ。その証拠に先生の原稿は頂戴して古河文学館に入れてあります。

松信中里恒子さんは逗子にお住まいでしたね。

永井中里先生が芥川賞をお取りになった前後は、鎌倉から逗子まで交流の範囲が広がっていたようですね。

吉屋信子と高見順は疎開がきっかけで鎌倉へ

松信吉屋信子さんや高見順さんが鎌倉に住まれわたのは、疎開がきっかけですか。

井上吉屋先生はもともと大仏様の裏の小谷の奥のほうに別荘があって、戦争中にそこに疎開して、昭和25年に東京に戻られるんですけど、やっぱり鎌倉へ戻っていらして、それが今の吉屋信子記念館の場所なんです。

永井吉屋先生も『女学生の友』に書いてくださって、私は担当じゃなかったんですけど、一度だけかわりで行ったのは麹町でした。鎌倉にお住まいになったのはその後でしょう。

吉屋先生のお父様は、例の足尾銅山の鉱毒事件のとき、ちょうど谷中村あたり、栃木県芳賀郡の郡長でいらして、地元の反対を一身に引き受けられた方なんです。それを吉屋先生は『思い出の記』に書いていらっしゃいますね。

北鎌倉駅の風情を好んだ高見順

井上高見順さんは昭和18年、鎌倉に疎開されます。高見夫人のお話では、北鎌倉の駅の風情が大変気に入られたそうです。藤沢、鎌倉あたりで家を探されていて、4月の半ばぐらいに見にいらしたら、桜が一面に咲いていて、こんなすてきな駅で乗り降りできるなんてという思い出をうかがいました。

永井じゃ、『故旧忘れ得べき』をお書きになった後ですね。

井上はい。亡くなる直前まで書かれていた『高見順日記』は貴重なものですね。

山内戦後は鎌倉アカデミアでも教えていましたね。

野尻高見さんて、何か悲しいような方でしょう。奥様に伺ったんですけれど、父のことを「鞍馬君」とよんで、「鞍馬君はかわいそうだ。本当に後ろ姿の寂しい男だ」と、よくそう言っていらしたんですって。ご自分のほうがよっぽど寂しそうなのに(笑)。でも、そういうふうに感性で思われたんでしょうね。

皆さんそうでしょうけど、大佛の父というのは孤独な人でしたよ。孤独でなければ仕事はできないと、はっきり言っていましたから。家族は寂しかったと思います。いくらお金をたくさん稼いでくれても、ねえ。

文士野球――遊ぶときは一生懸命遊ぶ

-

- 御成小学校での文士野球(右から2人目・大佛次郎、2人おいて里見弴) 昭和42年

鎌倉文学館提供

松信文士の方たちの野球が新聞を賑わしていた時代がありましたね。

山内随分古いですよ。昭和の初めからですか。里見弴、久米正雄、大佛次郎のユニフォーム姿という古い写真がありますけれども、鎌倉老童軍という名前で文士のチームができて、このお三人を中心に、町の人やジャーナリストが入ったりということでしたね。大体、このお三人が好きだったんです。大佛先生は絶対ピッチャーじゃなきゃいけないですし、久米さんはセカンドとか決まっていました。

そのうち久米さんが力を入れ出して、だんだん本職がふえていった。そしたら欲が出まして、鎌倉老童軍は都市対抗に出たんです。神奈川予選に鎌倉代表で出て行って結構頑張ったんですよ。

松信御成小学校でやったこともありますね。

山内そうそう。大佛先生が70、里見弴が80で、お祝いの試合を御成小学校でやったんです。その前には後楽園で「里見弴古希、大佛次郎還暦祝賀野球試合」というのをやりました。その試合は文壇の人がいっぱい出ました。そうそうたるメンバーで、武者小路実篤さんが始球式をしたのかな。それを永井龍男さんが書いて、清水崑さんの漫画が入っているんですよ。

野尻そのころは桃太郎チームと金太郎チーム。

山内私どもは桃太郎、大佛チームが金太郎。切りかえがうまくできる人たちで、仕事を離れると、遊ぶときは一生懸命遊ぶ。本当に真剣にやるんです。

松信皆さんが集まって、お酒を飲まれてる写真もよくありますね。

野尻みんな何か交流があって、仲よくしていて。ずうっと中心は里見先生で、そこにみんなが集まっていたという感じですね。うちなんかは戦争中は皆さんお酒があるからよく見えていたけれど。

山内場所は里見家が多かった。

野尻必死でお酒を飲んでいたのね。戦争中の『敗戦日記』なんかでも、しょっちゅう、ちゃんとお酒がある。

永井よくありましたね。

野尻小町通りの二楽荘に行っては飲んでいた。当時、二楽荘はお酒だの、料理だの出せる状況じゃなかったそうですから、みんなで持ち込んだらしいんですね。

山内大佛先生の『大佛次郎敗戦日記』には、そういう描写もありますよ。戦争が終わった8月30日に鎌倉にアメリカ艦隊が入ってくるのを見たこととか。

野尻由比ヶ浜に見に行くんですね。里見先生は疎開なすったんですか。

山内いえ、本人は疎開はしていません。行ったり来たりはしていましたけどね。だから、終戦の前後のしばらくが、一番鎌倉にいたんじゃないでしょうかね。

永井鎌倉での里見先生のお話で忘れられないのは、あるとき、「自殺はいけない」と日頃の明るい口調とは変わって、少し厳しくおっしゃったこと。お兄様が自殺なさっているだけに、先生の人生観にふれる思いで、ハッとしました。

ほんとうはやさしかった初代館長の永井龍男

-

- 永井龍男

鎌倉文学館提供

松信評論家の小林秀雄さん、歌のほうですと吉野秀雄さんがいらっしゃいますね。

野尻小林さんは、鎌倉に文学館をつくるについて、そんなものは要らないと言われたんでしょう。

井上小林さんは多分反対だったんですね。

野尻そう。「鎌倉文士なんていっても、鎌倉で生まれたのは実朝以外にいない」、たしかそうおっしゃった。

山内最終的にはうんと言ったみたいだけど、うちのおやじも反対だった。「作家は作品なんだから、汚い万年筆なんか飾ったってしようがないだろう。あいつはこんなものを使っているのかと言われるだけだ」とね。(笑)

野尻なるほどね、いかにもおっしゃりそうな。うちでも文学碑なんていうのは、全く関心がなかったですね。作家というのはそういう碑を建てるものじゃない。やっぱり本しかないって。

永井初代館長の永井龍男先生は、大変厳しい方だというのが、私たちの印象だったのですけれども、文学館に関するエッセイで、奥様が「何時にごしゅっかん(出館)ですか」って言われて、先生は柩が出て行くときのご出棺と思ってギョッとした。こういうとっても愉快な話を書かれているのよ。ほんとに笑っちゃった。奥様のほうの使い方は正しいわけよね。出社じゃなくて出館だから。(笑)

井上勘違いですね。

永井「館」違いでございました。

野尻編集者には、かみそり永井って恐れられたそうですけれど、館長としてはほんとにみんなにやさしかったんですってね。好々爺みたいだったらしいですよ。

文学そのものが町に溶け込んでいる鎌倉

松信今度の展覧会は、文学都市という新しい発想でおやりになるんですね。

山内文学都市は少し大げさな言い方かという気もするんですけれども、規模の大きさとかではなくて、文学者たちがいて、お互いに交流することの中で随分勉強をしていったんだと思いますし、そういう意味で鎌倉の町の一つの色合いというものをつくり出しているのは、やっぱり鎌倉文士の方々の存在が大きいんじゃないか。鎌倉の市民たちにとっても、そういう方が住んでいることは、ある種誇りでもあったわけですし、本当に鎌倉の町に溶け込んでいて、そこらのおでん屋で一杯やっていたり、ぶらぶら着流しで歩いていたりという姿があった。残念ながらそういうものはだんだんなくなってきましたけれど、文学者、文学そのものが町の中に溶け込んでいることが、鎌倉の雰囲気だという気がするんです。

それはやっぱり1950年代ぐらいが全盛だと思いますね。先達の大佛、里見、久米みたいな人がいて、若い人たちが寄って来て、先輩を目標にして一生懸命勉強した。

そして今、鎌倉は300人近い作家がリストアップされるような町になった。そういう意味で鎌倉の風土と、鎌倉文士というものは切っても切り離せないものじゃないかと思います。20周年は、何か記念になるような展覧会をしたいということで、私も去年着任したばかりの新米ですが、職員の方たちには相当無理なことをお願いしたと思っているんです。300人はとてもできないなと思いまして、できる範囲はどこだろうということで、100人に絞りました。

永井いろいろの作家の方が鎌倉の風物に触れて書いていらっしゃいますでしょう。それが私も拝読していて、とても心に残るんですよね。大佛先生の和田義盛のことを書かれた「波の音」、川端先生の「山の音」といった作品には、ちょっとした言葉でもやっぱり鎌倉を象徴するようなものが出ていますね。

何気なくて、うん?と思うのは永井龍男先生のもの。雨が降って、したたってくる音とか、そういうものがとっても印象が深いんですよね。

住まわれていて、しみじみと自分で感じておられることを書いていらっしゃる。だから、誰がいた、どういう作品があるということと一緒に、そういうものを集めていただくと、とてもいいんじゃないかと思っております。

松信どうもありがとうございました。

※「有鄰」455号本紙では1~3ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。