Web版 有鄰 第460号 [座談会]—没後10年— 遠藤周作の“宇宙” /加藤宗哉・高橋千劔破・宮辺 尚・藤田昌司

[座談会]—没後10年— 遠藤周作の“宇宙”

作家・『三田文学』編集長/加藤宗哉

作家・歴史文芸評論家/高橋千劔破

新潮社著作権管理室長/宮辺 尚

文芸評論家・本紙編集委員/藤田昌司

-

- 右から加藤宗哉、宮辺尚、高橋千劔破、藤田昌司の各氏

はじめに

-

- 遠藤周作氏

藤田ことしは、遠藤周作さんがお亡くなりになってから、早いものでもう10年ということで、ゆかりの地である長崎をはじめ、各地でさまざまなイベントが計画されているということです。

きょうは、遠藤周作さんと、公私ともに生前から深いかかわりをお持ちの皆さまにお集まりいただきました。亡くなってからも、多くの読者に読み継がれている遠藤さんの作品や、人間的な魅力について、いろいろな面からお話をうかがいたいと思います。

ご出席いただきました加藤宗哉さんは、『三田文学』の編集長で、遠藤文学の愛好家による「周作クラブ」の世話人でもいらっしゃいます。

高橋千劒破さんは作家で、新人物往来社の『歴史読本』の編集長時代から、遠藤さんの取材に何度も同行されています。

宮辺尚さんは、長年、新潮社で編集者として遠藤さんと親しくお付き合いされ、遠藤さんが旗揚げした素人劇団「樹座」にも参加されました。

言うまでもなく遠藤さんは、キリスト教と日本人、日本の精神風土をテーマにした作品をはじめとして、現代小説、歴史小説、ユーモア小説、”ぐうたらエッセイ”などでも絶大な人気を博した作家です。

一般論でいいますと、作家が亡くなると、自然にその作品も影が薄くなるものです。ところが、遠藤さんの場合は、没後10年の今日も、なお読書界に大きな影響をもたらしており、またその人柄も懐かしく偲ばれています。

亡くなられた今も売れ続ける希有な作家

藤田遠藤周作さんは、亡くなってからも周囲でいろいろな活動が続いていますね。

高橋遠藤先生は平成8年(1996年)9月29日に亡くなられました。ことしでちょうど満10年です。

普通、作家の方が亡くなりますと、亡くなった当初は話題になったりしますけれども、一年ぐらいたつと、ほとんど話題に上らなくなり、書店から著作物も消えていって、数年後には文庫などもなくなってしまうという例が多いんです。けれども、そういう中で遠藤先生の作品はずうっと売れ続けている。希有な作家の一人だと思います。

なおかつ没後の平成12年に、加藤宗哉さんが中心になって「周作クラブ」という、いわば遠藤周作のファンクラブがつくられ、遠藤文学を愛好する会員が、今、五百名を超える人数に増えて、新しい若い読者の方もどんどん出てきています。

そういう流れの中で、いろいろな意味で遠藤周作先生と生前かかわりのあった、今ここにいる私たち3人が中心になって周作クラブを運営しつつ、ことしの没後10年を記念して行なう予定のイベントの準備をしています。

浦上天主堂で瀬戸内寂聴さんが墨染めの衣で講演

-

- 長崎市立遠藤周作文学館

藤田長崎に遠藤周作文学館ができましたね。

宮辺2000年の5月にできたんです。当時は外海町立だったんですが、長崎市に合併されて今は長崎市立遠藤周作文学館になってます。

外海町は『沈黙』の舞台となったキリシタンの里でもあり、目の前に青い角力灘が広がるすばらしい場所に、文学館は建っています。

高橋このオープニングには、瀬戸内寂聴さん、三浦朱門さん、安岡章太郎さん、加賀乙彦さんらも駆けつけました。

加藤文学館がオープンした翌日に、浦上天主堂で「遠藤周作とすべてのキリシタンのための追悼ミサ」というのをやったんですが、そこで法衣を着た寂聴さんが講演をしました。

高橋実は、これは画期的なことなんです。浦上天主堂は非常に保守的なところで、遠藤文学に反対だった。つまり、宣教師が「転ぶ」などという『沈黙』のような作品は許すことができないという立場なんですね。隠れキリシタンとか日本的に変容したカトリックは認められない。他宗教を受け入れるなどということももちろんなかった。

ミサをするのにも遠藤先生の奥様がとてもがんばられて実現したんですが、そこで、三浦朱門さんと瀬戸内寂聴さんがお話をされたんです。そのときに何と、寂聴さんは丸坊主で、墨染の衣を着ていたんです。

加藤キリスト教の祭壇近くに法衣を着た人が立って話をするのは、あまり見たことのない光景ですね。

藤田初めてじゃないですかね。

加藤ローマ法王庁も他宗教と仲よくしなさいと言っているわけですから、それを実践したわけです。

高橋しかも、割れんばかりの大変な拍手でね。

カトリックと隠れキリシタンの合同ミサが実現

加藤それから、先生の没後、翌年だったと思うんですが、長崎の文学館の近くに、枯松神社という、隠れキリシタンを祀った小さな神社があるんですが、そこにカトリックと、隠れキリシタンの人たちが集まって合同のミサを行った。これも画期的なことでした。

そういうことが、遠藤文学の求めているものなんでしょうね。それが亡くなってから実現した。

高橋キリスト教は世界に広がっていく過程で、それぞれの国の文化的土壌とか、風土によって変容する。日本には日本のキリスト教がある。それを認めないのはおかしいということなんです。

遠藤先生はそれを言い続けてきたんですが、絶対認められなかった。アジアの司祭の中にも、そういう主張をする人たちが結構いたんですけれども、それがちょうどこの時期、ローマ法王庁で認められたんです。

藤田遠藤文学の効能ですね。

高橋遠藤先生の場合は、踏み絵を踏む足も痛いと、棄教した人たちへも思いを寄せる。それが文学の根底にあるんですよね。

『沈黙』の踏み絵のイエスは日本の優しい母親の顔

藤田遠藤さんは、キリスト教は父なる宗教だけれども、日本人、特に遠藤さんにとっては母なる宗教であると言っていますね。

加藤江藤淳が初めてそのことを言ったんです。朝日新聞に書いた『沈黙』の批評の中で、ここに出てくるイエスは母親である。踏み絵で踏まれるイエスの顔は、西洋の厳しい父親の顔ではなくて、日本の優しい母親の顔であると書いた。その指摘を遠藤周作は非常にありがたがって、小説家と批評家の最も理想的な関係があるとすれば、『沈黙』を書いたときの僕と江藤との関係だろうと言っていたのを、僕はよく覚えています。

その後、遠藤文学の中で母なるものというのが中心のテーマになっていく。きちんと見てくれた批評家がいて、それに作家がこたえていくというかたちですね。

高橋作品にもはっきりわかる部分があって、『沈黙』で踏み絵を踏むときにイエス・キリストが「踏むがいい」と言いますね。その痛みを自分はわかっている。踏みなさいとキリストが言う。

-

- 母親の形見のマリア像

『母なる神を求めて』から

『女の一生』では、キクという女性がマリア像の前で死ぬんです。そのときに、マリアが、「いらっしゃい。あなたはちっとも汚れてなんかいません。あなたのことを私はよくわかっています」と言って、死にゆく彼女を受け入れます。『沈黙』では母なるものがまだイエスなんですが、『女の一生』でマリア様になるんです。

藤田遠藤さんには『母なるもの』という作品がありますけれども、遠藤さんご自身がお母様から受けられた影響は、信仰や思想とつながるところで、相当大きな意味があったんじゃないですか。

加藤これは重大だと思いますね。通俗的な言葉で言えば、母親コンプレックスなんですけれども、遠藤文学を支えているのは、やっぱり母親の存在だと思いますね。

最初のタイトルは「日向の匂い」だった『沈黙』

藤田『沈黙』は純文学書き下ろしシリーズで、好きなテーマで好きなように書いてほしいという新潮社からの依頼で書かれたんですね。

加藤『沈黙』というのは新潮社がつけたんですよ。最初は「日向の匂い」というごく地味なタイトルだった。

宮辺編集サイドは大反対で、何とか違うタイトルをと考え出したのが『沈黙』だったそうです。

そうしたら『沈黙』って、神が何にもしないみたいじゃないか、かえってよくないんじゃないかと、遠藤さんは最初おっしゃったらしい。

加藤神の沈黙を書いている小説だと誤読される。そうおっしゃったんですね。でもそれは逆でね、神は沈黙していないという沈黙だった。

高橋最後に、沈黙していないということがわかるように書いてある。いろいろな形でイエス像に問いかけても何にも言わないけれど、最後の最後、踏み絵を踏むときに初めて言うんですね。それですべてが解消する。神は沈黙していなかった。

加藤遠藤周作は沈黙の中に声がある、「沈黙の声」という言葉が好きだった。そういう意味もあるんです。

最も売れているのは『沈黙』と『海と毒薬』

-

- 『沈黙』

新潮社

藤田宮辺さん、遠藤文学で引き続き読まれている作品は、どういう本ですか。

宮辺何といっても一番売れているのは『沈黙』です。遠藤さんが亡くなった後で、文庫だけでも40万部出ています。

藤田それはすごい。

宮辺ところが、調べてみて驚いたんですが、新潮文庫では、累計で一番売れているのは『海と毒薬』なんです。

-

- 『海と毒薬』

新潮文庫

単行本ではそれほどではなかったんですが、文庫で売れて、今180万部です。没後で40万部近く売れています。

『沈黙』は単行本で70万部以上売れてから、文庫になって『海と毒薬』を追いかけるように160万部に達した。この2冊が一番多いですね。

あとはいわゆる純文学的な『イエスの生涯』『白い人・黄色い人』あたりが読まれています。

藤田私は、『死海のほとり』が好きなんです。

宮辺『死海のほとり』も着実に増刷しています。

加藤あれは玄人に評判のいい小説ですね。

亡くなってからも『満潮の時刻』などの新刊が

宮辺亡くなると本が消えてしまう作家はたくさんいるわけで、かつてあんなに氾濫していたのに、今は1冊もないという人が多いんです。例外的なのは池波正太郎さんや藤沢周平さんで、遠藤さんも確かに亡くなってもコンスタントによく売れている一人ですね。

高橋池波さんや司馬遼太郎さん、山本周五郎さんのような歴史小説は腐らないですね。けれども、現代小説や、純文学系のものは、作家が亡くなるとぱたっと消える。

宮辺遠藤さんの本は亡くなった後もまだ売れ続けているのと同時に、新刊が出るんですよ。もちろん前に出ていた本の復刊とか、再刊というのもありますが、新刊が出るんです。これはすごいことだと思います。

例えば新潮社で言えば『沈黙』の前に連載していて、本にしなかった『満潮の時刻』を、亡くなった後の全集に初めて収録して、さらに文庫で出して、増刷もしています。遠藤さんが『沈黙』でどういうものを書こうとしていたのかがよくわかる小説です。

高橋あちこちに書いていた短いエッセイなんかを集めた新刊が出て、それがまたけっこう売れているんですね。

藤田それはやはり遠藤さんの人気ですか。それとも何か遠藤さんへの共感がある。

宮辺今生きている人たちの心をつかむものを持っているんでしょうね。

加藤周作クラブにも遠藤周作が生きていた時代を知らない読者の人たちがたくさん入るんです。彼らは遠藤周作の書いたものを読んで、そこに何かを感じて入ってくる。遠藤周作の持っている魅力なんでしょうね。

根強い人気の『狐狸庵閑話』

加藤新潮社から『狐狸庵閑話』が文庫になって、新しく出ていますね。

宮辺ええ。狐狸庵ブームの時代に、ぐうたらもの、狐狸庵ものは、ものすごい数が出ていたわけです。

『狐狸庵閑話』は3部作だったのが絶版になっていたんですけれども、亡くなった後で、新潮文庫で1冊にして出したんです。今また増刷を重ねて、根強く売れています。

藤田狐狸庵はすごいブームでしたね。

加藤遠藤周作の狐狸庵対北杜夫のどくとるマンボウという時代ですね。これが両方争っていた。

宮辺狐狸庵VSマンボウなんて売れましたね。

高橋遠藤文学ファンというのは、例えば、最初に『沈黙』を読んで感動して、遠藤文学を次々に読んでいく。すると、どうしてもぐうたらものとか、狐狸庵ものにぶつかっちゃうわけです。また、さらに歴史ものにもぶつからざるを得ない。それで読んでみて、何だ遠藤周作はこんなものも書いていたのかとならないんですよ。そこの世界にまた入り込むんですね。これがおもしろい。

加藤例えばぐうたらものでは、日曜日、サラリーマンの亭主が縁側でステテコ一枚で寝そべっている。何にもすることがなくて、家族からバカにされているような父親、僕はこういうのが好きだなと言うんですね。だめな亭主の視点、立場です。

純文学も狐狸庵ものも同じ弱い人間への共感

加藤ぐうたらものはすべてそこに立っている感じで、これがやっぱり受けるんじゃないでしょうか。それが純文学の中の弱い人間、だめな人間への共感ということと重なってくる。純文学と狐狸庵ものは、決して違うものではない。本質は同じなんです。

高橋全くそうだと思うんですね。読者の人たちにとっては、非常に高度な知識を持って、フランスに留学して、そういう人が書いた高度な作品ということだけだったらだめなんですね。でも、ぐうたらものとか、ユーモアものとかを読んでいくと、作品の中に自分がいるわけですよ。そうすると、遠藤先生が急に親しく感じられるんです。

宮辺弱者なんですね。踏み絵を踏んでしまう人間とか、『侍』のように最後まで振り回されていく人間。それは『わたしが・棄てた・女』や『おバカさん』といった新聞小説でも描かれている。

加藤『王妃マリー・アントワネット』とか……。

高橋『女の一生』もそうでしょう。

宮辺弱い人を常に書いていて、そこに共感して読む読者がいた。その弱い人という点に、ぐうたらもの、狐狸庵ものは全部つながってくるんですね。

シリアスな作品から乖離した人間臭さが魅力

高橋いたずら好きで、照れ屋で、割合自分勝手で、ああいうところはその辺にいる人じゃないですか。

加藤そうなんです。

高橋それを遠藤先生はさらけ出すじゃないですか。

加藤そうなんですよ。原宿の町を2人で歩いていたときに、僕が落ちていた500円玉を見つけて拾ったら、先生が「それ、俺にくれよ」と言うんです。しようがないから「じゃ、差し上げます」と言ったら、「うわあ、もうかった、もうかった」と子供みたいな喜びようで、そういう人なんですね。

高橋読者の共感を呼ぶのは、そういうところでしょうね。碁だって素人碁で、遊びでやっているのに、負けると悔しがって、インチキしてでも勝ちたい。子供みたいな人でしたね。

加藤遠藤周作の魅力は、確かに人間臭さですね。非常に人間的です。別に立派な人でもないんですね。書いていることはたいへん立派なんですが、やっていることはあんまり……。

きょうは遠藤順子夫人にもご出席いただく予定でしたが、風邪をひかれてしまい、欠席されました。楽しいお話をうかがいたかったので、残念です。

例えば若いころの夫婦げんかの話で、奥様が家の窓を開けて、近所に聞こえるように「皆さん、この人は書いていることとやっていることがまったく違うんですよ」と怒鳴ったとか、おもしろい話がたくさんあるんですよ。

高橋遠藤周作という一人の人間と、作家としての遠藤周作とは、かなり乖離しているところがあって、奥様に先生は家庭ではどうですかと聞くと、狐狸庵先生そのものなんですね。人をだましてみたり、ふざけた電話をかけてみたり、とにかく、おちゃらけている遠藤周作がいる。そのあたりは、加藤宗哉さんが、『遠藤周作おどけと哀しみ』という本でちゃんと書いているんですけれども、特に純文学系のシリアスな作品から想像される作家像とはまったく別の遠藤周作が、そこにいるんです。

弱者の立場にたって提唱した医療改革

-

- 医療現場を取材する遠藤周作 稲井勲氏撮影

『母なる神を求めて』から

加藤それから、弱者の立場ということでは、遠藤先生のなさったことで、医療問題があります。

ご自身で新聞社に原稿を持ち込んで、載せてくれといったのが「心あたたかな病院づくり」という医療改革への提言です。患者に対して優しい医療ということで、例えば、女性が検査のために自分の尿を入れたコップを持って、待合室の前を通らなければいけないようなことは、おかしいのではないかと提言した。

入院患者たちの夕御飯が4時半とか5時というのは一体何だ。健康な人間でさえ腹がへらないのに、ましてや病人がそんな早い時間に飯が食えるわけがないと提唱した。現在では病院もそういう点では大分変わりましたね。

宗教的に言えば種をまいたということなんでしょうけれども、人間の基本的な立場に対する考え方だからこそ今も通じる。多くの読者を持つ遠藤文学の要素がそこにある。

藤田優しいんですね。

宮辺入院患者の気持ちになっている。

高橋弱者の気持ちですよね。たとえば痔は、男によりもむしろ女性に多い。出産なんかで痔になる。だけども痔のお医者さんはみんな男で、病院に非常に行きづらい。なぜ女医さんがいないかなんていうことを言うわけです。

加藤当時はまだいなかったんですね。

高橋それで遠藤先生の思いを受けて、痔が専門の女医さんが出てくるんですよ。

宮辺いつも患者の身で考えているわけです。

藤田やっぱり受難者の立場なんですね。

宮辺そうなんです。ホスピスの運動にしても、そのつながりですね。

『武功夜話』との出会いが歴史小説を書くきっかけ

高橋遠藤先生は、晩年、急に歴史ものに傾倒していきますね。

宮辺もちろん純文学があって、狐狸庵ものがあって、新聞小説があって、歴史ものというのがドンとありますよね。高橋さんは、歴史ものの取材にはずいぶん同行したんでしょう。

高橋遠藤先生と最初に知り合ったとき、名刺を出したら、「あれ、君『歴史読本』の編集長なの。僕、何冊も持ってるんだよ」とおっしゃって、そこから付き合いが始まったんです。

でも、たとえば『沈黙』や『侍』も、歴史ものといえますよね。遠藤先生はもともと歴史が好きで、エッセイはいっぱい書いていた。

それが、歴史大衆小説に近いようなものを書き出したのは、『武功夜話』との出合いだと思うんですが、その前に『宿敵』という作品があるんです。

遠藤さんは、たまたまご自分の母方の、竹井家の先祖を調べていたら、吉備高原の土豪だったことがわかる。それが加藤清正に、高松城水攻めの前哨戦の冠山城の戦いで殺されたという話があって、興味を持つんですね。それで加藤清正を書くんですが、その前にキリシタン大名の小西行長についてはかなり調べていた。加藤清正は小西行長のライバルなんです。

宮辺『銃と十字架』とか『鉄の首枷』とか、ノンフィクション的なものを書いてます。

高橋『鉄の首枷』で小西行長を書いていないと加藤清正には行かなかったと思う。『宿敵』は角川書店がつけたタイトルで、最初は「ライバルが死んだ午後」だった。

最後に小西行長も死んで、加藤清正は勝ち残るわけでしょう。ライバルの小西行長を倒す。だけど、倒したあとの虚しさ、その午後の日だまりの中で加藤清正がいいしれぬ虚しさを覚える。そこを遠藤さんは考えついて、『宿敵』を書き始めるんです。

加藤主人公は清正じゃないですからね。

高橋それを書いていて戦国史に興味を持ち出したときに、たまたま『武功夜話』に出合った。

『武功夜話』から生まれた戦国三部作

-

- 戦国3部作 左:『男の一生』(講談社)、中:『決戦の時』(講談社)、右:『反逆』(日本経済新聞社)

高橋『武功夜話』については、平成4年に『有鄰』で座談会をやりましたね。

藤田遠藤先生にもご出席いただいて、文春文庫にも収録されました。

『武功夜話』というのは、尾張国丹羽郡の土豪の前野家に伝わる、織田信長や豊臣秀吉が天下をとる過程を記した戦国史料ですね。昭和34年の伊勢湾台風で崩れた旧家の土蔵から発見された。

高橋それが基本資料となって、戦国三部作といわれる『反逆』『決戦の時』『男の一生』がうまれます。どれも『武功夜話』をもとにして書かれたものですね。織田信長を中心にして、全部話がつながっていきます。

『反逆』で描かれているのは、織田信長に反逆した人たちで、特に前半は荒木村重、後半は明智光秀なんです。

ここでは彼らを通して、猛き織田信長、自分を裏切った者は絶対に許さず、自分以外には信じないという、強い信長を描くんです。その彼に反逆した者たちが、どういう運命をたどったのか。

そして、その後に書かれた『決戦の時』では、若き日の信長、悩んだり裏切られたりする信長が、自分以外は信じない人間になっていく様子がが描かれています。

それは母に対するコンプレックスで、母は弟ばかりをかわいがって、自分をかわいがってくれない。母にうとまれながら、その母に認めてもらいたいと思う気持ち、そういう中で、ついに弟を殺す。弟を殺したことによって母への思いを断ち、そこから魔王に変身していくという信長の姿なんです。

そのシチュエーションが、『男の一生』で全部集約されるんです。『反逆』や『決戦の時』は、どちらかというと『男の一生』の習作的な作品なんですね。『男の一生』で完成される。

単なる歴史小説とか、大衆小説というよりも、『男の一生』には遠藤先生のさまざまな思いがこめられている。主人公の前野将右衛門は、今のNHK大河ドラマの「功名が辻」にも登場しますけれど、実はキリシタンなんです。

ところが、遠藤先生はキリシタンとは書かないんです。キリスト教を勧められたけれど、入信しないと書く。キリスト教よりももっと大きな、それを超えた生命がある。その大いなる生命を、川の流れに象徴させるんですね。

「川」に深い思いを抱く

高橋この『男の一生』の底流には、大きなテーマが横たわっています。それは木曽川なんです。川をテーマにしているんですね。

川というのは、ずうっと常に水が流れているんですね。だから変わっているはずなんだけれども、時が流れても実は変わっていない。その川に、遠藤先生は深い思いを抱き始めるわけです。『男の一生』を書きながら、木曽川の岸辺に何度も立ち、ディープ・リバー(『深い河』)を構想し始めるんですね。

母なるものに象徴される遠藤先生の思いは、いろいろなところに仮託されていって、最後は、川というところに行く。

『深い河』は『男の一生』の新聞連載が終わってすぐに書き始められます。

加藤インドを舞台に書かれた最後の純文学小説の『深い河』につながっていく。

藤田輪廻転生の川になっていくんですね。

宮辺『深い河』は、愛を求め、人生の意味を求めて、母なる河ガンジスへと向かう人々の話ですよね。キリスト教だけじゃない、すべてを受け止め、包み込むような存在というのかな。

『深い河』はすべての作品の集大成

-

- 『深い河』

講談社文庫

高橋さっき言った母なるものが『男の一生』の中にも色濃く出てくる。遠藤先生は男には一生忘れ得ぬ女の面影が必ずあるものだと、書いています。それは初恋の人であったり、小さいころに優しくしてくれた友人の姉であったり、母であったりと。それで前野将右衛門にとっては信長の側室の吉乃だったと書くわけです。ほのかな慕情をずうっと抱きながら、必死に尽くしていく。そういう男を書くわけです。母なるものがテーマの底にありながら、一方、無常なる人の一生と、一宗教を超越した大いなる生命の存在を……。

加藤それが川とダブる。

宮辺そういう歴史ものの集大成的な意味で『男の一生』があって、遠藤さんのやってきたもの全部の集大成的な意味で『深い河』がある。

高橋だから、『深い河』はいろいろな小説の要素があっちにもこっちにも出てくるんです。

宮辺そうですね。『わたしが・棄てた・女』も『海と毒薬』も、みんな入ってきていますね。

加藤確かに高橋さんがおっしゃるように、それまでは『海と毒薬』のように海だった。それが歴史小説を書いてから、川に変わってくるんです。

遊びの原点は素人劇団「樹座」

-

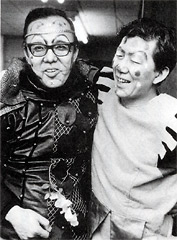

- 樹座公演「真夏の夜の夢」での北杜夫氏と遠藤周作

『母なる神を求めて』から

加藤遠藤先生を語るには、遊びの世界も欠かせない。

高橋遠藤先生の遊びの原点は素人劇団樹座にあると思うんです。樹座から始まり、その中から囲碁クラブとか、絵画教室とか、何とかクラブなどがどんどん生まれていく。

宮辺手品に凝ったり、ソーシャルダンスのグループをつくったり。音痴のグループのコール・パパスはダークダックスと一緒に公演をしたし、催眠術もやった。いろんなことに凝って仲間を集めて楽しんでいた。やはりその中で一番大きくて長く続いたのが、劇団樹座ですね。素人を集めて、裏方は全部プロで、年に1回の公演を20年以上続けた。

高橋27年間で21回公演。

宮辺それが一番大きな遊びだったでしょうね。

高橋樹座は、最初は、芝居好きの友人作家や編集者を集めて、いわゆる身内だけでやっていたんですよね。北杜夫さんとか、佐藤愛子さんも出てた。

宮辺最初はシェークスピア劇中心で、4年やったんです。4年目には古山高麗雄さんのオリジナル脚本の芝居をやったけれど続かなかった。

それで一度やめたんですね。3、4年冷却期間を置いたけれども、やっぱり遠藤さんは芝居をやりたくてしようがなくて、人に声をかけ始めた。そのときに新しく考えたのがミュージカルで、みんなが誰でも知っているストーリーということで「カルメン」から始まって、「ウエスト・サイド・ストーリー」「風と共に去りぬ」「マイ・フェア・レディ」をやった。

高橋ミュージカルにしてから一般公募した。これが大きかったんですね。

劇団樹座は遠藤周作の最高傑作

加藤僕は、遠藤周作の最高傑作は劇団樹座だと言っても過言ではないと思う。あれほど直接的に人を感動させた団体はないですよ。加わった人は、本当に中毒みたいになる。公演までの1ヵ月間、土日だけなんだけれども、みんながプロのように懸命に学ぶんです。けいこをして、それで公演が終わってしまうと、明日からどうして暮らしていいかわからないといって、みんな涙を流した。

藤田主役を演じる人が、舞台の上でしょっちゅう入れ替わるんですよね。

加藤100人もの人が出演しますから、1つの役を1人がやっていたのではとっても間に合わない。1つの役を何人かがバトンタッチするんです。

宮辺素人というのは一遍舞台に出ると、初めてですから興奮してとちったりなんかして、それがおもしろいんですけど、慣れると一番見ちゃいられないものになるわけですよ。慣れた素人ほどつまらないものはない。遠藤さんはそれをわかっているから、毎回公演のたびに新しい座員を募集した。だけど、1回やった人はもう1回やりたい。端役でもいいからというので、若干ずつ加わって、ミュージカル仕立てになってから20年続いた。

藤田樹座は今でも続いているんですか。

宮辺亡くなった後に、これだけ大きくなったものなので、樹座という名前を残して遠藤さんの名前を汚すことがあってはいけないので、劇団を解散して樹座という名前を封印したんです。ですから、樹座としてはもうないです。

加藤追悼公演をやって終わりにした。

今も続いている遠藤周作の遊びの世界

高橋ただ、樹座の仲間たち、樹座から生まれたいろいろなものは生きています。

殺陣クラブを宮辺さんが引き継いで公演をしているし、樹座絵画教室は、木の会として毎年グループ展をやっています。それから樹座アンサンブルは、樹座の中で楽器が好きな連中が素人楽団をつくって、遠藤記念アンサンブルとして生きています。

樹座囲碁クラブは、樹座があるときからすでに宇宙棋院となって独立していましたけれども、今でも黒井千次さんが会長で続いています。

藤田文学作品も、遊びのグループも、1人の作家が残したものが、死後10年もこんなふうに盛り上がり続けるのは、非常に珍しいケースじゃないでしょうか。

宮辺そうですね。遠藤さんを知っていた、読んでいた人たちだけだったら、どんどん先細りするわけなので、新しい読者なり、それは多分、新しく遊びの世界に加わりたいという人たちがいるからなんですね。それが10年間続いているということはすごいことだと思うんです。

没後10年を記念するイベントを各地で開催

藤田没後10年のイベントはどんなことが計画されているんですか。

加藤まず、ことしの5月20日に長崎の大浦天主堂、これは日本最古の洋風建造物として国宝に指定されていて、遠藤先生の作品にも深くかかわる教会ですが、ここを借り切って、文学館ができたときと同じように「遠藤周作とすべてのキリシタンのための追悼ミサ」が開催されます。

会場に入れる方の人数に限りはありますけれど、どなたでも参加できるものです。ミサの前には、俳優の橋爪功さんにお願いしまして『沈黙』の朗読劇を、長崎NBCビデオホールで公演いたします。

宮辺その後、夕方からミサを行います。東京からは周作クラブを中心にツアーで行くんですけれども、これが100人を超えてまして、もちろん長崎でもたくさんの方々が参加します。地元では大変盛り上がってます。

高橋21日からは、長崎の遠藤周作文学館で新しい企画展が始まります。当日、加賀乙彦さんほか遠藤先生ゆかりの人たちによるシンポジウムも開かれます。

これがまず最初の大きなイベントです。

軽井沢や住んでいた町田でも展覧会を開催

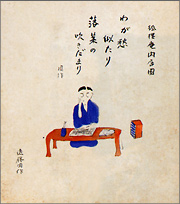

-

- 狐狸庵閑居図

町田市立図書館蔵

高橋夏には軽井沢高原文庫で、「遠藤周作没後10年の歩み」という展覧会をいたします。これは7月下旬から8月いっぱいぐらいです。

現在の館長の加賀乙彦さんは周作クラブの会長でもあります。遠藤先生が亡くなられた翌年にもここで「遠藤周作展」が開かれましたが、今回は、遠藤周作の人と文学というよりも、遠藤周作は死んではいない。まだこんなにいろいろなことがあるじゃないかという考え方で準備が進められております。

高原文庫の庭の森では、高原文庫の会が毎年8月第1土曜日ないし日曜日に行われていますが、ここでも、みんなの知らない遠藤周作、樹座とか、宇宙棋院とかの遊びの世界を再現するようなおもしろい森の中のイベントにできないかと検討中です。

宮辺命日の9月29日には東京會舘で、遠藤周作を偲ぶ没後10年の集いを行います。各出版社、文芸団体ではペンクラブや文芸家協会に後援していただき、一般の方々も参加できるようにしたい。会費制ですけれど、大きなパーティーになると思います。

それと、音楽座というミュージカルの劇団が復活して、前にやった『わたしが・棄てた・女』が原作の「泣かないで」というすばらしいミュージカルを再演します。

加藤ことし、町田市民文学館ができますが、ここには遠藤先生の、主にフランス留学時代にかかわる蔵書が寄託されています。それを中心にして、「遠藤周作展」が行われる予定です。

藤田遠藤さんと町田とのかかわりというのは。

宮辺1963年から24年間、住んでいらした。

加藤町田の柿生の里というところに住んで、そこを狐狸庵と称した。だから、深い縁があるんです。

信徒発見の舞台の大浦天主堂で追悼のミサを

-

- 大浦天主堂 長崎市

青木祐介氏撮影

加藤追悼ミサがなぜ大浦天主堂かというと、大きな意味がありまして、まずひとつは、信徒発見の物語の舞台なんです。そして遠藤周作はこの教会が非常に好きで、長崎に行けば必ず訪れて、しばらく黙想をしていましたから、ここでミサができれば、恐らく先生は一番喜ぶだろうと考えました。

今は文化財ですから、ミサは行われていませんし、無理だと思ったんですが、長崎にも長崎周作クラブが独立してできていまして、100名近くの方がおられる。この方たちが地元のキリスト教会を動かして、ミサが実現したんです。観光客が入る5時を過ぎてからの、日没の時間帯に行なわれることになっています。

高橋信徒発見は、日本が開港したときの話で、外国人の居留者のために教会を建てることが許可される。フランスが中心になり、日本の大工を使って長崎につくった初めての教会が大浦天主堂です。

長崎の人たちは、南蛮寺と言って、珍しいから見物に行く。その見物者の中に、実は二百数十年間キリスト教を密かに守り続けて、日本的に変容してきてしまってはいますが、隠れキリシタンの人たちがいた。その人たちが天主堂のプチジャンという神父に、「マリア様のご像はどこ」と話しかけて、私たちはキリシタンであると告白する。そのことが世界を駆けめぐるんです。一軒の教会もないし、1人の神父もいないような日本で、なぜ二百数十年間キリスト教が生き続けてきたのかとすごい話題になるんです。

ところが、それを徳川幕府が、さらに明治新政府が大弾圧をする。発見されたキリシタンたち、浦上周辺にいた農民や漁民、老人や子供らを何と3,000名もつかまえて、名古屋以西の各藩に、100人とか、200人とかに分けて、全部流してしまうんです。そこで拷問を加えたりして、棄教させるというすさまじいことをやる。これは、日本史上最大の宗教弾圧なんですね。それを詳しく描いた小説が『女の一生』第1部のキクの場合です。

遠藤周作の遺志を伝えるのにふさわしい大浦天主堂

加藤つまり、転んだ人たちも含めて全部のキリシタンの人たちのためのミサにしましょうというのは、恐らく遠藤周作の遺志でもあることですし、遠藤文学と非常に密接な関係があるわけです。

宮辺遠藤さんは『最後の殉教者』という短編で、この隠れキリシタン発見と、最後の弾圧を書いています。

高橋この時に、日本の隠れキリシタンを発見し、ヨーロッパに知らせたプチジャン神父は大浦天主堂の祭壇の下に葬られて、今でもそこに眠っていますし、隠れキリシタンの人たちが見たいといったマリア像は、今も大浦天主堂に飾られているんです。

『女の一生』第2部のサチ子の場合で、原爆が落ちた長崎で、サチ子が語りかけるのもこのマリア像なんですね。

加藤もう一つは、西洋との出合いということです。これは遠藤文学の一つのテーマだと思うんですが、長崎は日本の中で西洋と一番先に出合った場所であり、遠藤周作もキリスト教を通して西洋と出会って、そこで困惑する作家ですね。そういう点で長崎という場所と、遠藤文学と、それから遠藤周作という人の3つが重なってくるわけです。

宮辺まさに10年目にふさわしい場所ですね。

編集部いいお話をどうもありがとうございました。

※「有鄰」460号本紙では2~4ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。