Web版 有鄰 第462号 ポップ 本を売りたい書店員の情熱 /鹿島 茂

ポップ――本を売りたい書店員の情熱 – 特集2

鹿島 茂

※ ポップ(POP)とは

point of purchase advertisingの略語。購買時点広告。

ポスターやステッカー、ディスプレイなど、商品売場の広告のこと。

街頭で『ゲバルト・ローザ闘争の手記』数百冊を売りつくす

-

- 荻原浩:著

『コールドゲーム』 (講談社刊)のポップ

(梅原潤一:作成)

学生時代、私も全共闘の端くれだったので、安田講堂で逮捕された学生たちのカンパ活動に駆り出されたことがある。

渋谷駅の山手線と東横線を結ぶコンコースで、署名簿とカンパ袋を首から下げて、通り過ぎる人々に声をかけるのだが、みんな、目をあわせようとせずに通り過ぎていってしまう。ときどき、興味を示して足を止めてくれる人もいることはいる。しかし、こちらが、勢いこんで「カンパを!」と呼びかけると、みんな逃げ腰になる。結果は、惨憺たるものだった。これでは、拘置所にいる学生たちにさし入れすることもできない。

落胆して、駒場の学友会室(全共闘の救援対策本部が使っていた部屋)に帰ると、そこに大量の本が積み上げられていた。柏崎千枝子著『ゲバルト・ローザ闘争の手記』(ノーベル書房)である。柏崎千枝子といっても、今日ではだれ一人として知る者はいないが、当時はマスコミで持て囃された超有名人だった。国際関係論の大学院に籍を置き、東大オーケストラでバイオリンを弾くかたわら、全闘連(大学院生の共闘組織)の赤ヘルメットをかぶってゲバ棒を振り回し、「赤いジャンヌダルク」とかドイツ共産党の女闘士ローザ・ルクセンブルクを捩って「ゲバルト・ローザ」と呼ばれていた。

このゲバルト・ローザ人気を当て込んで、際物出版で有名だったノーベル書房が聞き書きで出版した本、それが『ゲバルト・ローザ闘争の手記』だった。

ところが、安田講堂落城を頂点として全共闘運動が下火となると、それと軌を一にするようにノーベル書房も倒産。街には大量のゾッキ本があふれた。おそらくは、柏崎千枝子著とはなっていたものの、実際の印税は全共闘に入るようになっていたので、ノーベル書房倒産で、全共闘が印税代わりに在庫を差し押さえたのだろう。学友会室に『ゲバルト・ローザ闘争の手記』が堆く積み上げられていたのはそのためである。

私はこの本の山を見て、閃くものを感じた。

「よし、これを売ろう!」

ところが、私がこう叫ぶのを聞いて、カンパ仲間は驚きの声を上げた。

「おい、本気かよ?これ、ひどい本だぞ。もし、柏崎千枝子が本気でこんなことを言っていたとすると、柏崎千枝子というのは大馬鹿としか思えない。こんなヤツに全共闘の代表づらされたら大恥だぞ。それを売るというのはどういうことだ?」

そんなことなら、『ゲバルト・ローザ闘争の手記』に目を通したことのある私とて先刻承知していた。しかし、本は内容はともかく、形式的には「全共闘の本」である。だからこそ、こんなに「在庫」があるのだ。ならば、これを売って、利益を取り戻すことは少しも理不尽ではない。第一、カンパ活動がままならず、獄中で凍える仲間にシャツの一枚もさし入れできないようでは救対(救援対策本部)の意味をなさないではないか。

手をこまねいているよりも、カンパの呼び水となるものがあるなら、どんなものでも売るべきだ、そう私は現実的に考えたのである。

結局、議論の末、私の考えが採用され、とりあえず50冊だけ持ってカンパ活動に出掛けてみようということになった。

で、結果はというと、これが大勝利!なんと、1時間もしないうちに、『ゲバルト・ローザ闘争の手記』はソールド・アウトしたのである。街のゾッキ本屋に行けば、5分の1の値段で買えるというのに。定価のほかに多額のカンパを寄せてくれる人も少なくなかった。

この勝利に味を占めたわれわれは、翌日から毎日のように渋谷街頭に立ち、数百冊はあった『ゲバルト・ローザ闘争の手記』を全部売りつくしてしまった。救援対策本部が機嫌をよくしたのはいうまでもない。

では、肝心の柏崎千枝子氏はというと、このころにはすでに全共闘から離脱し、夫の柏崎氏と離婚してどこかに雲隠れしてしまったので、印税の請求に現れたのかどうかは定かではない。

本があり、売りたいという人がそこにいれば必ず買う人間は現れる

さて、長々と青春時代の思い出を書き記したが、このエピソードで私が言いたかったのは何かというと、それは次のような真理である。

「本がそこにあり、それを売りたいという情熱を持つ人間がそこにいるなら、必ずその本を買う人間は現れる。」

なんだか、えらく当たり前のことのようだが、後に本の書き手の側に回って、本が流通している現状をつらつら眺めてみると、これがいささかも当たり前ではないことに気づいた。

まず、「本がそこにあり」という前提「その一」だが、これが今の日本の新刊書店では、まったく前提になっていない。

というのも、流通システムの関係で、本が新刊書店の棚に滞在する期間はじつに短く、長くて2、3カ月、短ければ2週間だから、「本はそこにない。」というのが書店の一般的な現状なのである。現在の書籍流通は、まさに「流通」であり、「流しそうめん」のように、読者が「うん、これは」と思って箸を伸ばそうとするときには既に先に流れている(返本されている)。「本がそこにある。」という大前提が機能していないのである。本があれば、買う人間も現れるかもしれないが、ないものは買えないのである。

次に、前提「その二」である「それを売りたいという情熱を持つ人間がそこにいる。」ということだが、この前提もほとんど意味を成していない。なぜなら、いまの書店員というのは、「本を一時的に預かって並べる人間」に過ぎず、「それを売りたいという情熱を持つ人間」などでは決してないからである。第一、自分の売っている本を読んでもいないし、おもしろいかどうかも知らない。ファースト・フードの店員と同じく、ただ、レジを打って商品を売っているにすぎない。

ことほどさように、前提「その一」も「その二」も簡単に崩れ去ってしまうから、結論である「必ずその本を買う人間は現れる。」はまったく意味をなさなくなる。

これこそが、日本の新刊書店を支配している現実なのである。つまり、「本がそこになく、それを売りたいという情熱を持つ人間もいないから、その本を買いたいという人間は必然的に現れない。」ということになるのだ。

これはあきらかに異常である。だが、それを異常と感じる人間がほとんどいないというのがいまの書籍流通の現状なのだ。異常が常態化してしまって、異常でもなんでもなくなってしまっているのである。

ここが『面白い』と書いたポップで本が売れることの面白さ

-

- 梅原潤一:著

『書店ポップ術』

試論社

しかしながら、ごく少数ではあるが、異常を異常と考える人たちもいた。

その一人が『書店ポップ術』の著者である梅原潤一氏である。

おそらく、梅原氏は、書店員として、「そこに本がある。」という前提「その一」が成立しないという現状に激しい危機感を抱いたにちがいない。毎日、取次から送られてくる本を機械的に棚に並べ、そのまま何の芸もなく売っていたのでは、販売員として喜びは皆無である。

販売員というのは、売るものがカンヅメやインスタントラーメンだとて、これは旨いから是非どうぞと客に勧めたら、客が買っていって、本当に旨かったと報告してくれると、妙にうれしいものである。このことは、商人の家に生まれた私自身がよく知っている。

ところが、書店員には、こうした喜びがない。

しかし、梅原氏は学生時代にアルバイトでレンタルビデオ屋の店員として、この販売員の快楽を味わったことがあった。

「そのとき、いろいろな映画の広告を目にするわけですが、(中略)それを真似して、レンタルビデオ屋で、もっと借りて欲しい商品に『メチャクチャ面白い』など、ポップみたいなものを書いて、宣伝していたんです。」

そうなのである。人間というのは、利益とは直接関係なくとも、自分が発見した価値を他者が認め、その他者の認識が自分にフィードバックしてくるときに、批評家としての喜びを感じるものなのだ。

書評家というのもその一人だが、書評家には直接性という要素がない。つまり、自分の称賛で、すぐに本が売れるという実感をもつことができない点が不幸なのである。

対するに、書店員には、この直接性がある。梅原氏は、この幸せに気づいたのである。

「その後、有隣堂に入って川崎BE店の文芸担当をしていたときに、『あの頃やっていたことをここでもやったら、面白いんじゃないか?』と、ふと思いました。それで初めてポップをつけたのが、世界文化社から出ていたナンシー関さんの『何様のつもり』(1992年刊行)。今書いているのと同じような体裁ですが、ポップに大きくキャッチコピーを書いて、その下にどういう本なのかを書く。そうすれば、お客様も『え?』と思って立ち止まって本を買ってくれるんじゃないかなあ、と思って。

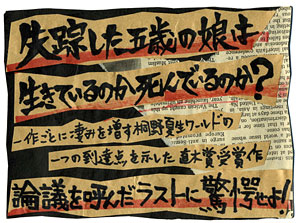

-

- 桐野夏生:著

『柔らかな頬』(講談社刊)のポップ

(梅原潤一:作成)

それで実際にやってみたら、1発目で当たったんですね。それでワクワクしました。自分が『面白い』と言った本が売れることの面白さを感じたんです。言い方が悪いかもしれないけれど、『私の言ったことによって、みなさんが本を買ってくれる』みたいな、そんな快感がありました。」

ようするに、仕事の面白さというのは、自分の裁量によって、ことを自分の思いどおりに動かすことができ、その成果がダイレクトに現れるという快感があるかないかで決まるのである。梅原氏は、本を売ること、しかも、自分の価値判断で売ることの快感を知った。これこそは、われわれの言葉でいうところの「本を売りたいという情熱を持つ人間」の誕生である。さらにいうなら、労働の喜びの誕生と言い換えてもいい。

かくして、梅原氏のいる有隣堂川崎BE店(※現在は別店舗に勤務)では、「本がそこにあり、それを売りたいという情熱を持つ人間がそこにいるなら、必ずその本を買う人間は現れる。」という、われわれの定理が機能しはじめたのである。

当たり前のことが当たり前として動くようになったのだ。

本の危機が叫ばれる今日、危機を打開する手掛かりは、じつは書き手の側にはない。

危機は、そこにある本を、自分の価値判断で売ることに情熱を感じる人間が一人でも多く現れること、これ以外には回避されないのである。

本の未来は書店員の肩にかかっている。これは、まぎれもない真実なのである。

※「有鄰」462号本紙では4ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。