Web版 有鄰 第504号 [座談会]掘り進められた神奈川の歴史

近藤英夫・鈴木次郎・柏木善治・吉田政行・天野賢一・新山保和・松信裕

座談会「掘り進められた神奈川の歴史」 – 2面

東海大学文学部教授 茅ヶ崎市文化財保護審議委員会会長・近藤英夫

かながわ考古学財団 調査研究部副部長・鈴木次郎

同 調査研究部主幹・柏木善治

同 調査研究部主査・吉田政行

同 調査研究部主査・天野賢一

同 調査研究部主査・新山保和

有隣堂社長・松信裕

-

- 右から柏木善治氏・天野賢一氏・鈴木次郎氏・近藤英夫氏・吉田政行氏・新山保和氏と松信裕

はじめに

-

- 山下居留地遺跡(横浜市)

かながわ考古学財団提供

松信神奈川県は西部に丹沢山地、中央部に平坦な台地と低地、東部に丘陵と台地という豊かな地形で構成され、県内には現在約7,700か所の考古遺跡が確認されております。

旧石器時代の住居跡や石器類をはじめ、縄文・弥生時代の土器、古墳時代の大規模な古墳や遺跡、そして古代の相模国府や中世の都市鎌倉、さらに近世から近代の遺構など、さまざまな時代の遺跡や遺物からは、神奈川県内の人びとの生活や社会的な行動などを知ることができます。

本日は、近年新たに県内で明らかになった考古学的成果をご紹介いただきながら、地中に埋もれていた神奈川県の歴史をたどっていきたいと思います。

こうした遺跡の調査を行っている財団法人かながわ考古学財団は、設立から15年が経過したのを契機に、平成2年に出版された『神奈川の遺跡』以降の発掘調査研究の成果をまとめた『掘り進めたかながわの歴史』を有隣堂から発行予定です。

ご出席いただきました近藤英夫様は東海大学文学部教授、茅ヶ崎市文化財保護審議委員会会長でいらっしゃいます。相模原市の津久井城址などの発掘調査を行っておられます。

かながわ考古学財団からは、調査研究部副部長・鈴木次郎様、古墳時代を研究されている調査研究部副主幹・柏木善治様、旧石器時代を研究されている調査研究部主査・吉田政行様、近代も研究されている調査研究部主査・天野賢一様、現在、伊勢原市の西富岡・向畑遺跡の発掘調査をされている調査研究部主事・新山保和様にご出席いただきました。皆様には『掘り進めたかながわの歴史』の編集に携わっていただいております。

神奈川県は良好なフィールド

松信神奈川県内の遺跡の特徴と、現在進められている発掘調査についてお話しいただけますか。

鈴木神奈川県は特に相模野台地は、富士山から比較的近いこともあり、関東ローム層が厚く堆積しているため、古くは旧石器時代から、非常に良好なフィールドとして全国的にも編年研究が一番早く進んだ地域です。また、中世の武家幕府が開かれた鎌倉の都市遺跡、同じ中世の終焉を迎えた小田原城址などが今まで特に全国的に有名でした。

最近では、旧石器時代の確実な住居状の遺構が、全国で初めて発見された相模原市田名向原遺跡、縄文時代では相模湾沿岸の小田原市羽根尾貝塚、弥生時代では小田原市の中里遺跡や綾瀬市の神崎遺跡など、注目される遺跡が見つかっています。

古墳時代では、逗子市と葉山町の長柄桜山古墳群、海老名市の秋葉山古墳群、古代になりますと、茅ヶ崎市の下寺尾西方A遺跡、平塚市では相模国府の存在を示す遺跡がいくつも発見されています。また、従来、発掘調査は近世までしか行われていなかったのですが、最近では横浜開港時の近代まで対象になり、山下居留地遺跡などの発掘から多くの成果を得ております。

県内で2例目となる縄文時代後期の水場遺構

鈴木ちょうど20年前には、逗子市池子の米軍住宅関連の遺跡や、宮ケ瀬ダムや東名拡幅工事、綾瀬浄水場に伴う大規模な発掘プロジェクトがありました。現在は、さがみ縦貫道路、第二東名高速道路などの大規模な調査が進行中です。

新山私は今、伊勢原市で第二東名高速道路関連の西富岡・向畑遺跡を調査しています。時代は旧石器から縄文、古代、中世、近世まで広く全般的に遺構が検出されています。縄文時代後期の水場遺構が見つかりまして、これは県内で2例目です。

柏木1例目は、同じ縄文時代後期の、平塚市にある真田・北金目遺跡群ですね。

新山全国でもまだ20か30例ぐらいしか見つかっていないんです。国史跡に指定されるものが多いです。

近藤本当に貴重です。

新山今調査しているのは真田・北金目よりも谷が深くて、谷底に土坑が16基ぐらい検出されています。こういうタイプは東日本では少なく、主に西日本で見つかっていました。

新しい発見が多くありまして、土坑の中からクルミが300点から多いところでは1,000点ぐらい。多分クルミを水にさらして食べやすくしたのだろうと思います。

また、同じ遺跡から、奈良時代の帯金具が10点見つかっており、県内では一番多く一度に見つかっています。あと7世紀の中ごろと思われる住居から、全国的にも珍しい金銅製の飾り金具が見つかっております。

旧石器時代の住居跡――田名向原遺跡

柏木神奈川県における旧石器時代の遺跡はどのような状況なのでしょうか。

吉田ローム層の堆積が非常に厚いため、石器群の編年を細かく見ていくことができるので、相模野台地を含む神奈川県の旧石器時代遺跡の研究は、日本列島の旧石器研究をリードしてきました。当時の人びとの生活をめぐる遺構も発見されています。

綾瀬市の神奈川県内広域水道企業団の浄水場建設に伴って吉岡遺跡群の調査が行われました。平成2年から4、5年に行われた一次調査で、神奈川県内で最古、南関東でも最古級の石器群が見つかりました。約3万5千年以上前の石器群です。ローム層のかなり深いB5層という暗色帯から出ています。

柏木地表面からどのぐらいの深さなんですか。

吉田B5層までは大体8メートル以上です。そこまで深く調査をする機会はなかなかないので、それが可能だったということもこういう古い遺跡群が見つかった一つのポイントだと思います。

一か所だけを狭く深く掘るわけにはいきませんので、ある程度の面積がないと深く掘ることもできません。大規模調査の一つでしたので、当時の人びとの生活痕跡を広い面でとらえることもできたんです。

柏木彼らはどういう生活をしていたんでしょうか。

吉田当時はいわゆる氷河時代で、平均気温が今より約6度低かった。また、海退していて陸地が広くなっていたので、大陸からナウマンゾウやシカなどが入ってくる。それを捕ってたんぱく源を得ていた。あるいは植物、木の実ですね。チョウセンゴヨウの実やハシバミなどを食料にしていた。狩猟だけでなく食物採集もしていたことが今の研究からは推定できます。

縄文時代や弥生時代と大きく違う点は、同じ場所にとどまる定住生活ではないということです。掘りくぼめられた生活痕跡、建物の跡が見つかることはほとんどない。田名向原遺跡のような住居状遺構が見つかる例はまれです。おそらく、定住するための構築物をつくるエネルギーを投入するより、食料が乏しくなってくると動物や植物が獲れる別の場所に移動して、そこをベースキャンプとして生活していたようです。

-

- 住居状遺構

田名向原遺跡(相模原市)

相模原市教育委員会提供

2キロ離れた遺跡で見つかった石器がくっつく

-

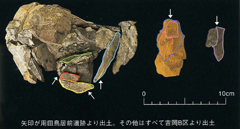

- 遺跡間接合状態

矢印が用鳥居前遺跡(藤沢市)より出土。 その他はすべて吉岡遺跡群B区(綾瀬市)より出土。

神奈川県教育委員会提供

吉田移動生活を物語る1つの事例が2000年に見つかりました。綾瀬市の吉岡遺跡群の2次調査で、旧石器時代、約2万年前の石器が出たんですが、その石器が藤沢市の用田バイパスに伴う調査で発見された用田鳥居前遺跡の旧石器と接合した。つまり、同じ原石から打ちはがしてつくられたものだったんです。1つの集団、あるいは同じ人が使った石器が約2キロ離れた別の遺跡で見つかった。

石を打ちはがしていく時に出た石くずが、たまたまくっついたのではなくて、異なる石材で確認された。伊豆半島でとれる黄色い黄玉石、多摩川流域で拾える珪質頁岩、相模川水系で主にとれる硬質細粒凝灰岩という3種類の石材でつくられた石器が異なる遺跡で見つかって、それぞれがくっついた。これはまさしく当時の集団の移動生活を示す根拠になります。

おそらく、吉岡遺跡群をベースキャンプに生活していた集団の一部が、狩猟採集に伴って南の藤沢のほうに移動した。そこで狩りや植物採集を行い、たとえば道具が消耗してしまって、そこに捨てた。その後にまた吉岡に戻って生活を続けていたことを示しています。

吉岡遺跡群と用田鳥居前遺跡、それぞれから出た石器がくっついたというのが非常に大きな成果です。

柏木2キロという距離はどうなんでしょう。

吉田日本では最長距離を誇る接合事例で、遺跡間接合と呼んでいます。こういう事例は非常に少ない。新潟県津南町の遺跡でも遺跡間接合が確認されていますが、今回、神奈川で確認されたような、100点を超える石器がくっつくという事例はありませんので列島規模でも非常に重要な発見だったと言えます。

松信よく、くっつけてみようと思いましたね(笑)。

吉田通常は1つの遺跡内で出た遺物同士を調べるだけですが、今回たまたま私たちの財団がそれぞれの遺跡を調査して、同じ建物内で作業をしていました。そのときに、ちょっと黄色い、何か似ているなという黄玉石で試みたところ、接合関係があったんです。それなら、ほかの石材でも似ているものがあるんじゃないかと探ってみたら、さらに2つの石材で接合関係があったのです。

家族単位の生活を示す相模原市小保戸遺跡の環状礫群

柏木最近の事例として、旧石器時代での新たな発見はどうですか。

吉田相模原市の小保戸遺跡の遺構です。生活痕跡で、直径3から4.5メートルぐらいぐるっと環状に焼けた礫がめぐっていて、その中で打ちかかれた石くず、あるいは石器が堆積している。さらにここの中で細かい炭が検出されました。人間が火を使った痕跡が残されている。その炭は1つ、2つではなくて、細かい炭の分布が環状にめぐる礫の中から多数発見されている。

柏木石の内側に炭が散っているような状態ですね。

吉田ぐるりと環状に巡る礫の配列で、環状礫群と表現していますが、さらに最近の調査で、礫がなくて石器だけが出ていた空白の部分も掘り下げたところ、礫が巡ってくるような層が出てきた。これは住居の可能性が高いと私は考えています。

田名向原遺跡の住居状遺構は規模が非常に大きく、10メートルぐらいありますから、家族単位の住居ではなくて、数家族が集まって共同作業をするような場所だった可能性があります。

一方、小保戸遺跡の環状礫群は、家族単位の小規模なパターンが複数集まった姿を示しているのではないか。神奈川のこの2つの例が、旧石器時代の家族の生活と、複数の家族が集まった集団の生活を示す。セットで非常に注目される遺跡です。

柏木2つの遺跡の時代はどうなんでしょう。

鈴木小保戸遺跡のほうが若干古くて、2千年ぐらい違いますね。

吉田その2千年を長いととるか。2つの遺跡には多少前後関係があると思いますが時期差による違いなのか。私は作業の違いというか、使っていた集団規模の違いというふうに考えています。

柏木石器だけで読み解いていた歴史観から、生活の空間まで見えてきたのですね。

吉田20年前にも研究されてはいたんですが、事例が増えて、よりリアルな生活が見えるようになりました。

縄文中期の大きな村――川尻中村遺跡と原東遺跡

柏木神奈川県は全国的にも縄文時代の遺跡が多いですね。

天野まず、川尻中村遺跡です。今の相模原市、旧城山町の相模川の右岸と左岸に位置しています。新小倉橋の新設工事に伴う発掘調査で竪穴住居群が両岸から発見された。縄文時代の村は、周辺では国指定史跡の川尻遺跡が有名ですが、そのすぐそばにさらに大きな村が2つあったことがわかりました。

柏木どういう形で出てきたんですか。

天野相模川の左岸、東側に縄文時代の集落、竪穴住居が98基発見された川尻中村遺跡の大きな村が広がっています。川の右岸、西側の原東遺跡からも同じような縄文時代中期の竪穴住居が24軒見つかりました。川をはさんだ台地に縄文時代の大きな村がほぼ同時に営まれていたことが明らかになり、これらの遺跡の有機的な関係が考えられることが大きな成果です。

川尻遺跡は北側の浄水場のある場所で、そこも縄文中期から後期の大きな遺跡です。

柏木川尻中村遺跡はいつごろのものですか。

天野縄文中期の中ごろから終わりまでを中心に、縄文時代中期全体ですね。

近藤時期的にもほとんど一緒なのですね。

松信川をはさんで争っていたりしたのでしょうか。

天野縄文時代には大きな争いはまだなかったと思います。牧歌的で協調するような社会だったという考え方が今のところ主体です。天然資源にも恵まれていますから、共存共栄でお互いの情報を共有しながら生活していたと考えられます。

川尻中村遺跡は、富士山のすそ野から流れてくる相模川があり、相模湾の河口から34キロさかのぼった地点で、ドーンと見晴らしがよくなる。山間部と平野部の境い目で、なおかつ大きな水運が利用できる。交通の要所であり、文化の接点ですね。それがこの遺跡の重要なところです。県内に縄文中期の村の遺跡はたくさんありますが、その中でもこの3つの村は、相模川流域では大きな役割を担っていたのではないでしょうか。

祈り事など、特別な用途の土器も出土

松信遺物はどうですか。

天野土器はたくさん出ました。縄文土器は破片も含めて6トン、石器6トン、川原石を用いたストーンサークルなど礫が32トン、合計44トンの遺物が出ました。同じような竪穴住居を掘っても遺物がわずかしか出ない遺跡もありますから遺物量が多いのもこの遺跡の特徴です。

発掘されたものは深鉢型土器と呼ばれる煮炊きに使われる鍋が中心ですが、面白いものでは吊り手型土器という、ひもをかけてぶら下げるような形の土器が出ています。これが川尻中村遺跡で時期の古いほうと新しいほうの2つ、対岸の原東遺跡でも1つ出ました。おまじないか祈り事かわかりませんが、ふだん煮炊きに使うものとは違う特別な用途の土器です。

-

- 吊り手型土器

原東遺跡出土(相模原市)

神奈川県教育委員会蔵

松信実用品じゃないものということですね。

天野そうです。人の形をかたどった土偶とか、狩猟の対象と思われる四つ足の動物の模様があるもの、土鈴などの土製品類も出ています。

柏木住居はどのようなものですか。

天野竪穴住居も縄文時代中期のは丸い形が基本なんですが、やや出っ張る形もあります。その部分が入り口だろうと言われていますが、埋め甕と呼ばれる、土器をそのままの形で埋めている場所もあるんです。また、柄鏡形住居という大きな手鏡のような形の、中期の終わり頃の住居跡も発見されています。詳しく見ていくとさまざまな形のものが発見されています。

この村の真ん中に土坑墓というお墓が300ほどあり、そこと住居域を区画するような形でストーンサークルが巡っていて、その外側に住居跡がたくさん発見されている。縄文時代の村の構造がよくわかる典型的な例だと思います。

内陸部の貝塚は温暖化した縄文海進時期にできる

柏木沿岸部の縄文時代の遺跡では、横浜市の稲荷山貝塚などがありますね。

天野縄文後期の貝塚を中心とした遺跡です。厚く貝塚が堆積していて、漁労具、もりとか貝の製品といったものが発見されています。

柏木神奈川県で一番西の貝塚は、現在のところ小田原市の羽根尾貝塚ですね。

近藤羽根尾遺跡は縄文前期になりますね。

鈴木相模湾だと茅ヶ崎市の西方貝塚が前期。同じく茅ヶ崎市の堤貝塚は後期です。もともと相模湾沿岸には貝塚は多くないんです。やはり、東京湾岸の横浜市内、あるいは川崎市内に多く、横浜市では港北ニュータウンのあたりまで貝塚はかなり多く分布しています。あとは三浦半島の外洋性の貝塚。同じ貝塚でも外洋性と内湾性の貝塚では内容が少し違う。構成する貝殻も違うんですが、出てくる骨角器といったものの違いは、漁労活動など、生活の違いが反映していると思います。

柏木貝塚の分布には気候が影響しているのですね。

天野縄文時代は1万年間ありますが、現在よりも海水面が数メートル高かった縄文海進と呼ばれる温暖化の時期は、現在の低地の部分は海だった。古東京湾は荒川から利根川までずっとさかのぼる。群馬県境、栃木県境の藤岡まで縄文の貝塚があります。ですから、神奈川県でも、縄文海進に伴って内陸部にも遺跡が形成されている時期もあれば、海が引いて海寄りに貝塚がつくられた時期もあった。

弥生時代の稲作と村の様子がわかる小田原市中里遺跡

柏木弥生時代では小田原市中里遺跡などがあります。この遺跡には多くの方形周溝墓が群集していて、住まいとお墓がセットで発見されたので、生活していた居住域、いわば村の様子がよくわかる。弥生時代に行われていたと考えられる水田稲作に関連する灌漑用水路のようなものもあり、村を取り巻く周辺域の状況もわかっています。

弥生時代中期、今から2千年ぐらい前の瀬戸内系の土器が中里遺跡で発見されたことから、稲作の伝来にかかわりがあるのではないかという解釈もできるんです。

弥生時代中期に、宮ノ台式土器とその前段の、いわゆる須和田式土器があって、その時期の様子は神奈川県でも余りわかっていないんですが、中里遺跡ではそれらの集落の状況も少しわかっています。

逗子市の池子遺跡での谷戸の大規模な発掘調査で、弥生時代の川の跡から農工具が非常に多く発見されています。水田を耕す鍬なども出ていますので、その周辺では稲作を行っていたのではないかと考えられます。

東海地方からの移住が想像できる綾瀬市神崎遺跡

柏木中期以降から後期、綾瀬市の神崎遺跡に環濠集落が偏在して形成されているのが見られます。ここでは、東海地方から人が移住してきたのではないかと思えるほど、その1つの環濠の中から発見される土器が、神奈川ではなく西方のイメージを持っている特徴的な集落です。

西方から神奈川県にスポット的に入ってきた人たちは、その後、古墳時代に差しかかると、神奈川の人たちと融合していくことが想像され、それが土器に特徴的にあらわれています。西方の特徴だけの出土傾向があったものが、在地の神奈川県でつくられていたものへと徐々に変化していく状況も見受けられます。

松信西方と神奈川県とはどんな違いがあるんですか。

柏木当時の土器は、細かな地域分けができています。例えば高杯の形。高杯はお皿に脚がついたもので、櫛歯状に細かい波形の模様をつけて、お皿の部分は稜線がくっきり出るようなものは、プロポーションの明瞭さからも地元でつくっていたものとは違うんです。それが神崎遺跡では非常に多く出ている。

県内最大の規模――長柄桜山古墳群

-

- 長柄桜山古墳群(逗子市・葉山町)

神奈川県教育委員会提供

松信古墳時代はいかがですか。

柏木弥生時代後期に東海地方から移住してきたと思われる人びとの集落が、地元の人たちと融合して、地域の活力としても醸成されていった時期だと思います。そういう段階を踏まえて古墳時代に入ると、前方後円墳という大きな古墳がつくられるようになっていきます。珍しい遺物では、平塚市の真土大塚山古墳から三角縁神獣鏡という鏡が出ています。三角縁神獣鏡は神奈川県ではもう1枚、川崎市の加瀬白山古墳で発見されています。これは全国では500枚以上が知られていますが、希少性という観点から見ても、当時の威信財として取り上げられるものです。こういうものを導入できたということが、地域の発展をあらわしています。

真土大塚山古墳より少し新しい時期の長柄桜山古墳群が1999年に逗子市・葉山町の境で発見されました。これは県内に現存する最大規模の古墳で、長柄桜山第一号墳と第二号墳で形成されています。発見されて以降、古墳かどうかの確認から、神奈川県教育委員会と当財団で調査をしまして、墳丘規模や、丘陵先端部に良好な眺望が叶うという立地的な条件などから国の史跡に指定されました。

古墳時代の前期までは大きな古墳がつくられ、中期になると、規模を小さいものへと変えていきます。そこで特徴的な遺物は、横浜市の朝光寺原遺跡の第一号墳から発見された鉄製の甲冑です。神奈川県では1例しか存在しないもので、当時の古墳の副葬品が当初は鏡などの祭祀的なイメージが強かったものが、武器や武具などへ変化していったことがわかります。

-

- 眉廂付冑と短甲

朝光寺原第1号墳出土(横浜市)

横浜市歴史博物館蔵

古墳時代後期には横穴墓がつくられる

柏木後期になると、それまで円墳とか前方後円墳などの高塚の古墳がつくられていたのが、横穴墓という崖に穴を堀りくぼめてつくるお墓もみられるようになります。そこからは金銅製の飾り大刀とか、馬に乗るときのくつわやあぶみなど、馬を飾り立てる馬具のセットなども出てきました。横穴墓で面白いのは、中に埋葬されていた人物が骨となって出てくる例が多いということです。高塚の古墳ではそれほど人骨の出土例は多くないんですが、横穴では埋葬された状況までが手にとるようにわかります。藤沢市の代官山遺跡の横穴墓では、遺体を埋葬する床面に貝が敷き詰められていて、類例の少ない特徴的な事例といえます。

松信葬られているのはどんな地位の人たちですか。

柏木一部には非常に豪華な副葬品も見られるので、いわゆる村長クラスの人が葬られて、金で飾り立てたものが副葬されるというイメージかもしれません。ただ、県内で古墳などのお墓は比較的数量が多く出ているんですけれども、古墳時代の後期は、竪穴住居の数は比較的発見例が少なくて、具体的にどこに居住していたか、資料的にはまだ乏しい状況です。

松信人口が減ったのでしょうか。

柏木このまま将来にかけて発見されなければそう言えるかもしれませんが、神奈川県の発掘調査は、以前は大規模開発による台地などが中心だったのが、最近では道路開発などで河川沿いの低地部分でも大々的に行われていますので、高所低所という立地の違いの区分まで万べんなく遺跡が見られるようになると、また新たな生活観、歴史観がわかってくると思います。

松信集落などの遺跡はどうでしょうか。

柏木低地部分の道路開発に伴う海老名市の中野桜野遺跡の発掘調査では、これまであまり状況がわかっていなかった古墳時代中期の竪穴住居が多く出ています。土器の出土も多く、研究が進むと、中期の時代像も深く見えてくるのではないかと思います。集落に近在するところでは、古墳の時代も水田などの稲作を行っていたことが出土遺物からわかっています。

天野小田原の酒匂川の左岸の低地にある高田南原遺跡は、低湿地でずっと水に浸かっているような状況なので、有機質の遺物が腐りにくい。木製品、田んぼではく田げたのようなもの、用水路と杭などが多く発見されています。古墳時代の前期と、後期から奈良時代の初めごろの土器などもありますが、特徴的な遺物は、小型のぼう製鏡という国産の小さい鏡がほぼ完形な状態で出土しています。

それから同じく銅製の釧と言う腕輪が当時の田んぼや低湿地からひょっこり単独で出土する。恐らく水田、生産的な土地で祈り事などをするときに鏡を葬る、もしくは儀式を行っていたのではないか。ただ、情報が非常に少なくてわかりにくい。背後の台地には同じような時代の竪穴住居が多いので、村と水田の遺跡を比較しながら考えていく必要があると思います。

古代の役所と寺院のセットが明確になってきた

柏木古代になると役所がつくられるようになり、相模国の郡役所である郡衙や、国の役所である国庁が県内から発見されています。相模国では鎌倉郡衙の今小路西遺跡を東の端に、茅ヶ崎市の下寺尾西方A遺跡の隣の高座郡衙などで発掘調査が進んでいて、役所の状況がよくわかってきています。

相模国は国庁に関しては謎が多く、所在地などがわからなかったんですが、2005年の平塚市の湘南新道関連遺跡の発掘調査で、奈良時代の国庁の建物の一角が発見されました。それによって、国府という今で言う官庁街、そこに勤めていた人びとの居住エリア、地方から納められた物品を収納する倉なども含めた町としての景観がイメージできるようになってきました。

近藤茅ヶ崎の下寺尾西方A遺跡が、官衙という古代の役所跡なんですが、そこに今県立茅ヶ崎北陵高校があります。将来的には何とか復元整備したいと模索しています。西方の官衙の台地を1つ下がったところに、地元で七堂伽藍、あるいは下寺尾廃寺といわれる古代寺院があるだろうということで、かつて岡本勇先生らが調査をされたんですが、近年では平成12年から茅ヶ崎市が年次で細かく調査して、寺域がはっきりしてきた。それで官衙と古代寺院がセットになる場所が非常に明確になってきた。ここ3、4年の大きな発見です。

寺域は、基檀部分の彫り込みをして、その上にもう1回版築をする、彫り込み基檀という工法で、金堂か、塔などの建物を建てた。ものすごくきれいな基檀の土台部分が出ていますので、2つをセットにすると非常にしっかりした、律令期の相模のある一部分が明確になると思います。

-

- 七堂伽藍跡(茅ヶ崎市)

茅ヶ崎市教育委員会提供

松信豪族の氏寺なのか、郡の施設としての寺なのでしょうか。

近藤基本的には郡の施設としての1つのセットだと思うんですね。

松信国衙と国分寺ということと同じように官のお寺ということですか。

近藤私はそう考えています。いずれにしても非日常的な建物が2つそろっているというのは、一定の政治的背景があるのだと思います。寺域もかなりはっきりしているので、組み合わせながら今後考えていくべきだと思います。

中世鎌倉のやぐらの構造などが明らかに

松信県内の中世遺跡では鎌倉の遺構がありますね。

柏木鎌倉の市街地はかなり発掘調査が進んでいます。一方、やぐらからは、埋葬の様子がわかるようなものもあります。そういう積み重ねも大きいのですが、鎌倉の中心部をはずれたところの地域像が、最近、より深くわかってきています。

-

- 朝比奈砦(鎌倉市)

鎌倉市教育委員会提供

鈴木鎌倉市内、それから朝比奈の切通しを越えたところの六浦に大規模なやぐらがあることが元々わかっていて、鎌倉市内の丘陵上に小規模なやぐらが群集して見つかっていました。最近では、住宅の背後の崖崩れを防止する工事が頻繁に行われる中で、やぐらが数多く調査される例が多く、やぐらの構造や、やぐらからの出土遺物が明確になってきました。

中には明らかに埋葬として使った例もあるし、埋葬とは関係なく供養塔だけのものもあり、一概にやぐらと言ってもかなり幅広い性格があることが徐々に明らかになっています。

柏木あと中世では、県内各地に多くある城郭の発掘調査も進んでいます。

近藤後北条氏に関係した城ですね。山北町の河村城などの整備が進んで、成果が上がっています。津久井城も、公園整備とのかかわりで小さな調査を繰り返している。

-

- 障子掘 河村城址(山北町)

山北町教育委員会提供

それから近々では後北条氏の小田原。さまざまな時代の城がありますが、今問題にしているのは、ちょうど戦国の城と近世、江戸時代に入った城、その両時期です。

後北条の典型的な城は、障子堀などが特徴なんですが、実際は、小田原の後北条の全体の姿はあまりよくわからなかった。結局、支城の調査が少しずつ進んだことで明らかになってきたと言えます。

甲斐と相模との境の河村城と津久井城ですね。私は津久井城で15年ほど小さな調査を繰り返してきたんですが、典型的といわれる障子堀などは全くひっかかってこないんです。竪堀も相当計算しながら一本すぽんと抜く例と、それから小さな単位をジグザグに組み合わせながら山下におろしていくようなものが見えてきた。今後、本城と支城、あるいは境目の城、本城の関係が見えてくると思います。

津久井城は1590年に落城するんですが、落城以前の城の様子と、それ以降の城が廃棄されるまでの70年間ぐらい、江戸期で部分的に機能していた城の様子というのがわかってきました。

河村城・津久井城は後北条氏の城を考える上で重要

近藤江戸時代になると、城は役所にかわり、代官所が置かれる。その陣屋を神奈川県の財団を中心にして調査をしています。津久井城は主に根小屋という山すそから中腹の部分ですが、もう1つ山頂部に城の施設を持っていて、恐らく有事にはそこに立てこもるんだと思うんですが、昨年から山頂部の調査が進み始めて、よい成果が上がっています。

遺構が非常によく残っていて、江戸期にはほとんど使われていないことがわかる。そのあたりが後北条の城とは一体何だという議論の具体的な資料になる。河村城、津久井城、本家の小田原城と、それから小田原と非常にパイプの太い八王子城と比較できる段階にようやく来た。

今までの縄張りの議論を含め、いざ掘って細かく見ていくと、縄張りから見えるものと実際の調査とのずれがかなりはっきりしてきました。

津久井城は1664年に完全に放棄されて江戸の城としては使われなくなる。虎口という入り口の施設、曲輪への出入口のところを意図的にガラを詰め込む封じ込めをやっている。城破りと言うんですが、その土地を完全に手放す行為が見られます。今後県内のいろんな城の調査の中で、類例を探していくことで城廃棄の様子が明らかになっていくと思います。

古絵図のとおりの配置がわかった小田原城八幡山古郭

-

- 早川石丁場(小田原市)

神奈川県教育委員会提供

鈴木小田原城の八幡山古郭と言われるところが、小田原高校の場所にあたります。今回、高校の建物を移してグランドを整備するということで、その前に、城郭の遺構の調査を、今後の整備の可能性も探りながら昨年行ったんです。八幡山古郭の中心部のすぐ西側、西曲輪といいますが、そこの周りの堀の幅が20メートル以上あり、深さも7メートル近い、大規模な障子堀が確認されました。また、北側にある、かつて三味線堀と呼ばれていた堀は、規模は若干狭くなるんですが、かなり明瞭に古絵図のとおりの配置が明らかになりました。

柏木城郭へ供給する石丁場などの調査も最近行われています。江戸城の石垣を改築するための大規模な工事に伴い、県内では真鶴、根府川、早川などの安山岩が使われました。小田原市の早川石丁場では石の切り出しから整形、運び出しに至る様子がわかる遺構などが発見され、重要な情報が発掘調査によりわかりました。

複数の外国商館跡――山下居留地遺跡

柏木近代では、開港期の横浜外国人居留地の遺構が発掘されていますね。

天野山下居留地遺跡は2007年と2008年に発掘調査されました。居留地の本格的な発掘調査としては初めての例です。複数の外国商館が見つかったことで大変大きな発見がありました。居留地48番地のイギリス商館、54番地のドイツ商館、55番地のイギリス商館の遺構です。

成果には3つの特徴があります。1つは、商館の発掘に伴って関東大震災で復旧されなかった居留地時代の道路、街路、駿河町通りと呼ばれる道が発見されたことで、外国人居留地の典型的な断面がそのままあらわれ、都市の構造が明らかになった。

2つ目は、近代という時代は古写真や絵図、文献資料もあって、いろいろなことがわかっているイメージがあるんですが、意外とそれらの写真や絵図に描かれているものは、当時の人たちが表現したいものをあらわしていて、その裏側や地下の部分がどうだったかという情報は一切なかった。

今回の発掘調査で、建物の中の構造、地下構造や基礎についての情報が、部分的ですけれども多く引き出せたことで、幕末、開港当初から関東大震災までの年輪のような地層の堆積と時間軸の広がり、平面的な広がりが把握できた。

-

- ドイツタイル

山下居留地遺跡54番地(横浜市)

神奈川県考古学財団提供

3つ目は、商館で使われていたもの、そのものを手にとって確かめることができたこと。イギリス商館からはイギリスのタイルが、ドイツ商館からはドイツのタイルが出てきます。55番地の商館はハッカの製造をしていた記録があるんですが、コッキング・ジャパン・オイル・ペパーミントと刻印が打たれたガラスのびんの破片が出てきた。そういうことから、文献資料ではわからなかった部分を考古学的な調査によって把握でき、それらの情報が引き出せたことは大きな成果ではないかと考えています。

柏木近代の遺跡が調査されて、より深く、身近なところまで歴史がわかってきたということですね。

考古学で地域の歴史を掘り起こす

柏木埋蔵文化財の保護ということも考えていかなければなりませんね。

近藤現在の地域開発のあり方と法的な部分を含めて考えると、遺跡の大きな調査を行うのは道路や建物、我々の生活を支えていく施設をつくるためで、それらを優先するのが、基本的な考え方でした。ですから、なかなか遺跡は残りづらい。その中でも何とか残し、活用しようという流れが最近できていることは確かです。

さらに、かつては古墳時代ぐらいまでが考古学の対象でしたが、最近では、第二次大戦の戦災の遺跡も調査のターゲットに入ってきている。考古学的な手法で地域の歴史を掘り起こそう、そこから何かを考えようという動きもでてきています。しかしながら、今までの日本の社会の考え方だと、開発を優先させてしまうので、残念な思いをしている遺跡も正直言ってあります。

-

- 湘南新道関連遺跡(平塚市)

道路開発で壊されなかった部分が保存され、解説パネルを設置している。

かつて、全国の自治体のほとんどで、1960年代まで史跡指定の1つの波があったのが、高度経済成長で地域開発が激しくなって、史跡指定のブームは一旦終わってしまうんです。ところがここ10年ぐらい、各地でようやく自治体が土地を管理し、遺跡を保護・活用していくという流れが再びできつつある。逗子市・葉山町の長柄桜山古墳群の国指定史跡などは、それにあたります。相模原市の田名向原遺跡も、地元と県とで国指定史跡としての活用へと大きく動いている。

私がかかわっている茅ヶ崎市で、鎌倉時代の旧相模川橋脚というのがあります。80数年前の関東大震災のときに液状化現象で橋脚部分が9本出てきた。それを茅ヶ崎市と国とで整備をして、土中に保存する形で現状と同じレプリカを地上に出すという方式をとりました。100年、200年先の人に遺跡が残せればということで、今、一生懸命やっているところです。

平成2年以降の発掘調査の成果をまとめた本を出版

鈴木かながわ考古学財団は昨年で設立15年を迎えました。長柄桜山古墳群、川尻中村遺跡、鎌倉の山稜部など保存に関する発掘調査も一部は行っておりますが、大半が道路や住宅、団地建設などの事前の発掘調査で、残念ながらほとんどがその後、残されることなく消えていきます。これは私ども財団の調査組織としての宿命で、いたし方ない部分もありますが、これまで学術調査報告書という形で、15年間で244冊刊行しています。それ以外に概要書や冊子も出しています。また毎年、前年度の調査成果を発表会や展示会という形でお知らせしています。さらに、地域速報展や遺跡見学会を随時実施して、遺跡の情報をできるだけ広くお知らせしながら、今後も埋蔵文化財を身近に考えていただける活動をしていきたいと考えています。

新山今まで神奈川県の考古学の歴史を知るには、当財団が関わった平成2年発行の『神奈川の遺跡』が重宝されてきましたが、それ以降、長柄桜山、石丁場、山下居留地など新たな遺跡が発見されて、新しい知見が数々わかってきました。それらの発掘調査の成果を、多くの方々に知っていただきたく、現在『堀り進めたかながわの歴史(仮題)』の編集作業を進めています。

松信きょうは長い時間ありがとうございました。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。