Web版 有鄰 第518号 いきなり文庫と電子本 /津野海太郎

いきなり文庫と電子本 – 2面

津野海太郎

単行本と同時に複数の形態で刊行

いまの日本では本は3つのカタチ(形態)で流通している。ふつうの単行本、新書、文庫がその3つ。一般には、昭和のはじめに岩波文庫と岩波新書があいついで登場し、それ以後、この方式が出版界に定着したとされている。

だからこの9月、宮部みゆきの新作『おまえさん』の文庫本が、おなじ作品の単行本と並んで書店の平台に山積みされたときは、ちょっとおどろいた。単行本も文庫版も上・下2巻で、どちらも講談社発行。文庫版はオビで「いきなり文庫!」と大きく謳っている。

ちょっとおどろいたというのは、これまでは作者の有名無名を問わず、かたい本であろうとやわらかい本であろうと、本というものはまず単行本として世にでたのち、しばらくおいて、なかの少数のものが文庫本になるという習慣があったからだ。

私が若い編集者だった1970年代の出版界には、単行本を文庫にするまでに5年から7年の時間をおく、という暗黙の原則があった。だが、そのインターバルはしだいに縮まり、最近では各出版社間、あるいは出版社と作家とのあいだに、事実上、単行本出版から3年たてば文庫化もOKという了解ができあがっている。それが一気にゼロになってしまったので、あれあれ、と感じたのである。

ただし、単行本以前にまず文庫で刊行する、あるいは文庫でしか刊行しないという「いきなり文庫」方式は、これまでにもあった。1999年に祥伝社文庫からでた佐伯泰英の『密命』を皮切りとする一連の書き下ろし時代劇シリーズはその代表といっていい。

さらにそれ以前には、早くも70年代にはじまった集英社の少女向け「コバルト文庫」があるし、一般の人気作家では、東野圭吾が2010年に最新のミステリー小説『白銀ジャック』を文庫本として実業之日本社からだしたというような例もある。

したがって、今回の試みで目新しいのは、かならずしも「いきなり文庫」という出版形態ではなく、むしろ、それが単行本と同時に複数の形態で刊行されたという点のほうにある。そして、もう1つ、その複数の形態のうちに、今回、あらたに「電子書籍」が加わってきたこと。

-

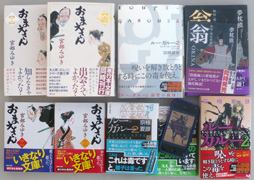

- 複数の形態で同時に刊行された本

これがかなり確信的な企てであったらしいことは、宮部の『おまえさん』につづいて10月にも、講談社が京極夏彦の最新作『ルー=ガルー2』をおなじやり方で発売したことからも推測できよう。宮部本同様、京極本のオビにも「出版史上初! 単行本 ノベルス 文庫 電子書籍の4形態で同時発売」というタタキ文句がはでに躍っていた。

さらに12月にはいると、こんどは角川書店が、夢枕獏の『秘帖・源氏物語 翁−OKINA』を、これまた「単行本・文庫・電子書籍 同時発売!」というしかたで刊行する。

こうした動きのなかで、1番目の「複数形態の本の同時発売」という点についてまずいうと、前世紀末からの「本がまったく売れなくなった」状況がつづくなかで、おそらく出版社側には、このさき単行本と文庫、そのどちらが本当に頼りになるか、もっといえば、いまの読者はどちらをどのていど大量に買ってくれるのか、その見極めをつけたいという気持ちが、つよくあったものと思われる。

たとえば京極夏彦『ルー=ガルー2』でいえば、単行本3,360円、ノベルス(新書)1,470円、文庫上・下各735円、電子書籍1,400円――。

こう並べたなかで文庫本の売れ行きが圧倒的にいいとなったら、極端なことをいうと、文庫本を先行させ、必要があれば単行本を「愛蔵版」や「保存版」として刊行する、というようなやり方だって可能かもしれない。もはや20世紀ではない。21世紀の出版社にそのていどの計算があったとしても、なんのふしぎもないのだ。

電子本は文庫や新書につぐ第3の形態か

つぎに2番目の「本の複数の形態のうちに電子書籍が加わってきた」点について。

印刷された紙を綴じて厚めの表紙をつけたもの。それがこれまで私たちが「本」と呼んできたものである。単行本も新書(ノベルス)も文庫も、すべてこの意味での本にふくまれる。

それに対して、スキャナーやOCRソフトによってデジタルデータ化したテキストを、なんらかの携帯端末(リーダー)にダウンロードして読む。それが電子書籍(ただし私は理由あって「電子本」と呼んでいる)である。

これら2つの本のあいだには、はたしてこれをおなじ「本」と呼んでいいのか、いまだ議論の決着がつかないくらい大きなちがいがある。そのせいもあってか、2年まえの秋、とつぜん巻き起こった「電子本元年」ブームにもかかわらず、電子本の出版点数も、それで読む人のかずも、さして増えていないように見える。それが現状なのだ。

したがって講談社や角川書店などの大手出版社が電子本を「本の複数の形態」のうちに加えたことには、それなりに大きな意味があるといっていいだろう。事実、両社はともに本の電子化は避けられないという立場で、そこに向けての出版界全体の動きを活発化しようとさかんな発言をつづけてきた。今回の試みも、その電子化促進のための作家や読者をふくむ出版界にむけてのアジテーション、もしくは実験としての色合いをつよく帯びている。

その点で見ると、両社とも、これらの電子本の定価を文庫や新書とならべて、単行本のほぼ半分に設定しているあたりが、なかなか興味深い。「ははァ、将来、商品としての電子本はこんな程度の定価になるのか」ということがわかると同時に、日本の大手出版社が電子本という新来のメディアを、本の小型化=低廉化という流れのなかで、文庫や新書につぐ第3の形態ととらえているらしい気配が感じられるからだ。

地味なシリーズの電子化こそ電子本の本道

もしもこの推測がなにほどか当たっているとすれば、現実的に見て、私はかなり妥当な判断だと思う。16世紀はじめ、前世紀の活版印刷術の発明をうけてヨーロッパで携帯可能な小型本が生まれ、その流れが日本では文庫本の出現によって極限に達した。そこに20世紀末のデジタル革命がかさなる。そのなかから生まれた電子本がこの流れをさらに先にすすめるというのは、とりあえず理屈に合っている。

ただしそのさい、この実験を宮部みゆきや夢枕獏のような人気作家の最新作でおこなうということについては多少の疑問なきにしもあらず。

これらの作家がつまらないというのではないですよ。私だって日ごろ愛読している。でもおそらく、これらの人気作家にしぼっておこなわれる実験は市場中心主義にかたよりすぎ、それゆえに弱体化した出版産業を全体として再建する役には立たないだろう。

今回の試みでいえば、たぶん文庫本は売れる。でも残念ながら、いまの状況で電子版が大量に売れるとは思えない。その結果を受けて、電子本は売れない、まだまだ早すぎる、という見方だけが一方的に強化されてしまう。残念ながらというのはそういう意味である。

以下、私の独断を大急ぎで述べる。せっかくの実験なら、講談社でいえば「講談社学術文庫」や「講談社選書メチエ」のような地味なシリーズを、まるごと電子化することからはじめていただきたい。電子本の本道はむしろそちらにあるだろう。たくさん売れる本も、さして売れない本も、それなりの場所を安定して確保できる。そうした釣り合いのとれた状態に向けての実験こそが望まれているのではないか。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。