Web版 有鄰 第544号 歴史小説を書くということ/葉室麟

第544号に含まれる記事 平成28年5月10日発行

歴史小説を書くということ – 1面

葉室 麟

考え、そして感じることが執筆の指針

歴史小説はどうやって書くのか、とたまに訊かれることがある。

「古文書とか読まれるんでしょうね」

「現地には必ず行くのですか」

などと質問が続く。この問いへの解答はちょっと微妙だ。

歴史小説を書かれる作家の中には研究者と同様に必ず原典にあたるひともいるだろうし、現地に行って空気にふれなければ書けないという方もいらっしゃるだろう。

では、わたしはどうなのか。

原典にふれないわけではないし、現地にいかないわけでもないが、これらを中心に据えているわけではない。

何をしているかと言えば、「考える」ことと「感じる」ことだ。

歴史時代小説を書き始めたのは50歳を過ぎてからだということは、インタビューなどで話し、エッセイにも書いている。

「書き始めた」ということでは、間違いないのだけれど、「書きたいと思った」のは、実は高校生のころだ。

理由は明らかで、このころ司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』を読んでいたからだ。

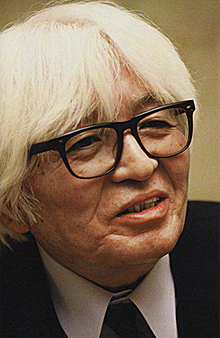

司馬遼太郎

文藝春秋提供

授業中、ノートにせっせと歴史小説まがいというか、明らかに司馬さんの小説をコピー(できるはずがないのだが)したようなものを書いていた。

西南戦争をテーマにした小説もどきで西郷隆盛や木戸孝允が出てきていた。授業の合間に友達に見せたら、「なんだこれ」とあっさり否定された。

それ以来、歴史小説もどきは書かなくなり、かわりに純文学もどきを書き始めた。

あくまで「もどき」だったことが、今になってみれば恥ずかしい。

いずれにしても、実を結ばない努力だったのだが、当時、純文学はともかく歴史小説を書くことにはかすかな違和感があった。

なぜなのかは、そのころはわからなかった。

ただ、司馬さんのような知識や哲学を持たずに、歴史小説を書くということにわずかながら疑念があったのだ、と思う。

なぜかと言うと、歴史小説を書くと、自分が歴史の流れをすべて知っている「神」のような気持を味わうからだ。

実際に書いてみれば、はっきりわかることだが、登場人物たちが、いつ、どこで死ぬかを知っている、ということは特権的な立場であることは間違いない。

それだけに自分の運命を知らない主人公よりも知っている書き手のほうが、偉いような気がしてしまうのではないか。

鳥瞰的と言えば聞こえはいいが、歴史を知っているという思い込みから「強者」の視線で書いてしまう。

たとえば関ヶ原の戦いなどについて結果を知っているだけで、自分を勝った側において、敗者の石田三成の欠点をあげつらう。

もし、自分がその現場にいたら自分が加わった陣営が勝っている、などと思うのだ。

しかし、それは歴史を本で読んでそんな気になっているだけのことだ。

歴史書に書かれていることがすべて真実だと単純に信じているからで、疑うということをしない。と言うよりも、自分の都合に合わせて思い込む。

いわば、錯覚に陥っているのだ。

歴史の現実がそんなものであるはずがない。

関ヶ原で徳川家康が勝った理由が100あるとしたら、同じように負けたかもしれない理由も100あるだろう。

仮に現代の人間がタイムスリップして歴史の現場に行けば、そこでは本で知ったこととは違うことが次々に起こるのは間違いない。

なぜなら、その場にいる人数がひとり増えただけでも現実の条件は変わってしまうからだ。

歴史の解釈はすべて、事件が起きてから、なぜ起きたのかと意味づけし、合理化するための「後知恵」に過ぎない。

歴史を「知る」と「わかる」の違い

司馬さんは新聞記者出身でしかも類まれな人間通だったから、このように煩雑で混沌とした歴史の中から自らの哲学に合う人物や事件を捜し、拾い上げて見事な小説にすることができた。しかし、司馬さんは「わかったこと」について書いたのであって「わからないこと」については書いていない。

たとえばノモンハン事件のような歴史には手をつけなかったことも見ておかなければいけない。

歴史については文献や研究書から「知る」ことはできるが、「わかる」ことは容易ではないのだと思う。

ひとりの人間が「わかる」ことは限られている。だから、「考える」ことと「感じる」ことが必要なのだ。

評論家の小林秀雄に「事変の新しさ」という文章がある。

満州事変から日中戦争に突き進む中、昭和15年に「文學界」に掲載されたものだ。

この中で、小林は満州事変以降、実質的に戦争でありながら、戦争でなく「事変」と呼んでいる現状について、

僕等は、そういう事件の新しさに対してどうしても平静な心でいられない。めいめいが不安を感じている次第だが、それもただ不安を感じているだけではない、不安でいるのは堪らぬから、どうかして早く不安から逃れようとする。新しい事件を古く解釈して安心しようとする。 (中略) 事件の驚くべき新しさというものの正体に眼を据えるのが恐いのである。それを見詰めるのが不安で堪らぬのであります。それであるから、出来る事なら、古い知識なり経験なりで、新しい事件を解釈して安心したい。

と書いている。

小林の文章は難解でもあるので、言わんとするところはわかりにくいが、歴史のただ中にあって、何が起きているのかを理解するのが難しいということだろう。

小林はこの時期、満州で講演をするなどしており、現地に足を運んでいるのだが、それでも「わかる」ということは難しい。

小林ほどの知性でも困惑したのではないか。歴史の現場にいるというのはそういうことなのだ。

敗戦後なら、日本の侵略戦争の歴史とひとくくりにしてしまうが、その最中では、何が起きているのかわからない、というのが正直なところだったろう。

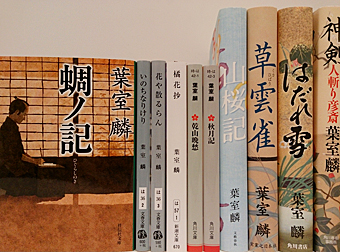

筆者の著作から

歴史を正直に見つめるということは、ことのほか困難だ。どのような時代でも抑圧はかかるし、その時代での見方に左右され、流される。

歴史研究書を読んで、歴史がわかったと思うのは、魚屋の店頭で死んだ魚を見て、海や川の中で泳いでいた魚が「わかった」と思うようなものなのかもしれない。

だから、死んだ魚を見て、生きて泳いでいる魚を想像し、さらに魚の気持を感じることが大切なのではないか。

こんなところから歴史小説は書き始められるのだと思う。

人生経験がもたらした作家としての視点

では、わたしはそんな理解のもとに歴史小説を書き始めたかというと、まったくそんなことはなかった。

ただ、50歳を過ぎて書き始めた時には、高校生のころに感じた違和感がなくなっていた。

それは人生経験を経ることで自分の中にも「歴史」が降り積もってきたからだと思う。

ひとは生きていくことで、挫折や失敗の苦渋を味わう。

そうなると、歴史を見つめても、もはや「勝者」の視点は持ち得ない。

関ヶ原の戦いで言えば、敗れて山中に落ち延び、疲れ果て、下痢に悩まされ、農民につかまる石田三成の気持のほうがよくわかるのだ。

逆に言えば、最後の天下人として権力の頂点に上り詰めた家康の気持を推し量ることは難しい。

勝利者として君臨するという経験をしたことがないのだから家康が満足であったのか、不満だったのかすらよくわからない。

ほとんどのひとが何らかの意味で敗者だからだ。「勝者」であるということは、もともと幻想に過ぎない。

わたしの場合は小藩の軽格武士の気持は何となくわかる。

大蘇芳年「皇国一新見聞誌 佐賀の事件」

武雄市蔵

わたしの母方の先祖は佐賀藩の軽格武士で明治になって江藤新平の〈佐賀の乱〉が起きると、反乱側にも政府側にもつかない中立の立場をとったため、やがて江藤新平が敗れて乱が鎮圧されると、双方から袋叩きにあったらしい。

そんなことを知ると、いかにも自分の御先祖様らしい、生真面目過ぎて損をしたのだろうな、と思う。

だが、それでいいではないか。

そんな気持から藤沢周平さんに代表される武家物の時代小説を書き、わたしが小説で描く主人公はこんな人物だ、とつかんだ。

そして歴史の中にそんな人物はいないか、と考えて、ようやく歴史小説を書くようになった。

こういう次第だ。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。