Web版 有鄰 第553号 創造的な時代における読書 未来をつくるランゲージ /井庭 崇

第553号に含まれる記事 平成29年11月10日発行

創造的な時代における読書――未来をつくるランゲージ – 1面

井庭 崇

これからの社会を表す「C」

これから社会はどうなっていくのだろうか。生活は、人生は、どうなっていくのだろうか。そして、その時代の変化のなかで、本というメディアはどのような存在になっていくのだろうか。

時代の変化について考えるとき、私はそれを3つの「C」の変化で捉えている。その3つの「C」とは、Consumption(消費)、Communication(コミュニケーション)、Creation(創造)である。

アメリカでは1920年代以降、日本では戦後、「大衆消費社会」と呼ばれるConsump-tion(消費)の時代があった。物やサービスを享受することが生活の豊かさを表し、幸せな人生の象徴となっていた時代である。いろいろな商品を入手し、消費すること、そしていろいろなサービスを享受することが、人々の主要な関心事であった。これが1つ目の「C」、すなわちConsumption(消費)の時代である。

1990年代後半になると、インターネットや携帯電話が普及し、いわゆる「情報社会」と呼ばれるCommunication(コミュニケーション)の時代が到来した。この時代においては、他の人との関係性やコミュニケーションこそが人々の主な関心事になり、オンラインでもオフライン(現実世界)でも、よい関係やコミュニケーションをしていることが、生活・人生の充実度を表すようになった。これが、2つ目のCommunication(コミュニケーション)の時代である。

そして、いままさに突入しているのが、3つめの「C」、すなわち、Creation(創造)の時代である。かつてリチャード・フロリダは世界の魅力的な動向を「クリエイティブ・エコノミー」(創造経済)や「クリエイティブ・シティ」(創造都市)という観点で論じ、ダニエル・ピンクは「情報の時代」の次を、デザインや共感が重要になる「コンセプトの時代」と呼んだ。そして、パーソナル・ファブリケーションの文脈では、誰もが自分でモノをつくることができる「ファブ社会」がヴィジョンとして掲げられている。これらはともに、創造性や「つくる」ということが、より多くの人々にひらかれていく、という点で同じ方向を向いている。その方向の先にある社会を、ここでは「創造社会」(クリエイティブ・ソサエティ)という言葉で集約して表現することにしたい。

創造社会においては、人々は「つくる」ということに価値を置くようになる。自分がほしいものを自分で「つくる」ことができる、ということが、生活・人生における豊かさを象徴することになるだろう。人々は身の回りのモノや仕組み、自分たちなりの組織や地域、新しい方法などを、自分たちでつくる。そのとき、3Dプリンターやレーザーカッターのような装置や、フューチャー・センターやリビング・ラボのような場が、創造活動の下支えをすることになる。

いまはつくってもらったり買ったりすることが当たり前になっているものも、創造社会では、自分でつくるということが、自分に合ったものを手に入れる最善の方法となるだろう。そのような社会では、「つくりたいものを、どれだけつくれているか」が、生活や人生の豊かさを測るひとつの指標となると考えられる。これが、3つ目のCreation(創造)の時代である。

この3つの「C」の変化は、社会全体の流れだけでなく、個別テーマの変化についても当てはまる。そこで、以下では「読書」の未来を、この3つの「C」の変化で考えてみることにしたい。

創造社会における読書

消費社会における読書は、「消費」的な読書であった。つまり、本のなかに書かれていることを知る・味わうことに、読書の主眼が置かれたということである。そのような読み方は、書かれていることを正しく理解することがよい学びであるという、その時代の学びのスタイルにも通じている。

情報社会になると、本についての情報・評価・批評を発信し、交流するという、本についてのコミュニケーションが大きな意味をもつようになった。多くの人が、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で本を紹介・おすすめしたり、書評サイトにレビューや感想を書いたりするようになったのである。こうして、本についてのコミュニケーションまでをも含めて読書体験だと捉えられるようになり、読書の楽しみ方が拡張された。

それでは、創造社会における読書は、どのようなものになるのだろうか。それは、「つくる」時代であることから、「つくる」ことにつながるはずである。創造社会では、人々はいろいろなものをつくりながら生きる。そこで、本を読むということも創造活動の一部として捉えられ、発想の源として捉えられるようになるのではないだろうか。そのような読書のあり方を、ここでは「創造的読書」(クリエイティブ・リーディング)と呼ぶことにしたい。

創造的読書では、多くの場合、著者の意図や実際に書いてあることを超えた発想を得て、新しい発見を生むことになる。読書は、純粋に本を読むという行為そのものとしてではなく、創造活動のなかでの重要な支え・刺激として位置付けられるようになるのである。

創造的読書 Creative Reading

それでは、一体、創造的読書とはどういうものなのか。現段階での私たちのイメージを素描してみたい。まずわかりやすいのは、「イメージを言葉にする」ために読書をするということである。新しいアイデアや企画などを考えているとき、頭の中でもやもやとしたイメージがあっても、それをうまく表現することができないということは、しばしばある。そういうときに、本をパラパラとめくりながら、自分が言いたかったことを言葉にしていくのである。自分の文章を構成するための「ことば探し」をするために、言葉の宝庫である本へと向かうわけである。

他には、本のなかに書かれている理論体系や、物語世界の仕組みなどを、まったく異なる分野で発想するために用いるという読み方もある。例えば、森の生態系の本を読みながら組織の制度づくりについて考えたり、火星のコロニーの仕掛けから教育空間のデザインを考えてみたりという具合である。これはもちろん、作者の意図とは異なるし、書かれていないことを勝手に読み取るということで、必然的に飛躍を伴うものである。しかし、この飛躍こそが創造的な発想で求められるものなのである。

実際、生物学の理論を社会のシステムを考えるために用いて、理論体系を構築した社会学者もいるし、まったく別の分野から学んで、方法論を革新した人もいる。本に書かれていることと、自分が取り組んでいる創造的な領域のどこがどう似ているのかを捉え、アナロジーによって考えを深めていく。そんな読書のあり方は、きわめて創造社会的であるといえるだろう。

あるいは、未来ヴィジョンを描くために、いろいろな本に書かれていることを「未来のかけら」として集めるという読み方もある。小説であれ、詩集・画集であれ、実用書であれ、未来の萌芽を感じる話や発想、フレーズなどを、断片的な「未来のかけら」として集めていくのである。自分で未来のイメージを思い描くための読書――これも、創造的読書の一種である。

いま見てきたことは、創造社会の到来を待たずとも、すでにやってきたという人もいるだろう。しかし、このような読み方が広く一般に開かれるというのが、創造社会の特徴なのである。とはいえ、これまでのような本によって知識を得たり、そこで語られる世界を味わったりすることは、依然として読書の必要性や愉しみとして残っていくだろう。それらに加えて、創造的な読み方が、本を読むということをより魅力的にする、ということが、私たちが考えている未来である。

創造社会における読書のランゲージ

本を読むのが苦手だという人や好きではないという人に話を聞くと、「最初から最後まできちんと読まなければならない」とか「正しく作者の意図を捉えないといけない」と強く思い込んでいて、それゆえ「なかなか読み進められない」「退屈で眠くなる」という声がよくある。もちろん、きちんと読み通すことや作者の意図どおりに捉えることが重要なときはある。しかし、それだけが読書の魅力かというと、もっと多様なあり方、楽しみ方があっていいはずだろう。

読書の多様な楽しみ方を探究し、それを多くの人に伝えたい。そのような問題意識のもと、慶應義塾大学井庭崇研究室と株式会社有隣堂は、これからの読書の魅力を伝えるためのランゲージをつくる共同研究を開始した。

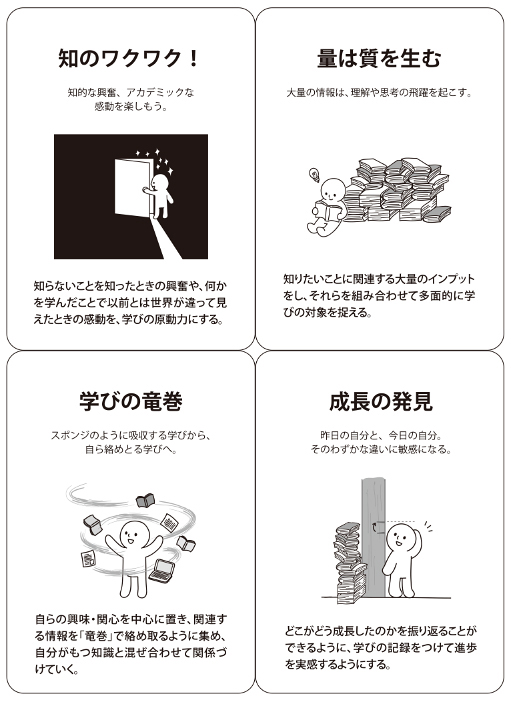

その研究のなかで、自らの創造活動に活かす創造的読書のあり方をまとめたコンセプト・ランゲージ、読書のコツをまとめたパターン・ランゲージ、生活を彩るように読書を愉しむためのファン・ランゲージを作成した。これらの成果については、いろいろな場、いろいろなかたちで発表・共有していく予定である。お楽しみに!

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。