Web版 有鄰 第559号 足元の歴史に目を向けて/渡辺延志

第559号に含まれる記事 平成30年11月10日発行

足元の歴史に目を向けて – 2面

渡辺延志

身近な歴史を訪ね歩いた新聞連載

「神奈川の記憶」は2015年10月に朝日新聞神奈川版で始まった連載である。

そのスタートに当たり、私はこう記した。

「身近な歴史をテーマにした企画を始めます。人に会い、街を歩き、本や資料を探し、博物館をのぞき……この地に宿る様々な記憶をたどりながら足元の歴史に目を向けてみます」

それから3年余、連載は途切れることなく続き、この10月に130話を越えた。書いた記事をテーマにした「神奈川の記憶展」が横浜市歴史博物館(横浜市営地下鉄・センター北が最寄り駅)で11月23日から年明け1月14日まで開催される。その図録を兼ねて企画されたのがこの有隣新書『神奈川の記憶』である。1話完結を基本に書いた記事を、テーマごとにまとめ42話を収録した。新聞には載せられなかったデータや取材でのエピソードなども1話ごとに書き添えた。

-

- 「浜辺の姉弟」

かさぎ画廊提供

巻頭には「幻の画家 笠木治郎吉」を置いた。明治から大正にかけて横浜を拠点に活動した水彩画家の治郎吉は、身近な家族や働く人々の姿を好んで描いた。作品のほとんどは横浜で外国人が買い求め、国内に残った作品は少なく、まったく忘れ去られた存在だった。

画家の存在を教えてくれたのは京都大学の高木博志教授だった。新聞記者人生のしめくくりとしてこの連載に取り組んでいると伝えると、「これを書かないで終わってはいけません」と資料を送ってくれた。近代日本の文化史を専門とする高木さんは、京都の画廊で治郎吉の作品に巡り会い驚いた。

取材は、高木さんに先立ち驚いた2人の足跡をたどる作業となった。高木さんに治郎吉を紹介した京都の画廊主と、愛知県内のコレクターである。2人とも20年にわたり治郎吉の作品と人生を追い続けていた。治郎吉の子孫で、鎌倉と横須賀で画廊を開く笠木和子さん、英文さん母子の尽力も大きかった。そうした人々の長年の積み重ねの結果、治郎吉の画業の輪郭が見えてきたという段階で私は治郎吉と出会うことになった。

それは素朴に驚きだった。なぜこれほどの画家が忘れられたのか。そうした疑問から取材を進めると、美術史がどのように描かれてきたのかが浮かび上がってきた。

「神奈川の記憶展」では治郎吉の作品が7点展示される。これだけまとめて展示されるのは全国でも初めてで、治郎吉の作品が公共の場で披露されることじたい神奈川県内で初めてのことである。治郎吉を現代によみがえらせた人々の覚えた驚きを、ぜひとも会場で体感してほしいと願っている。

長年、取材を続けた古代史

-

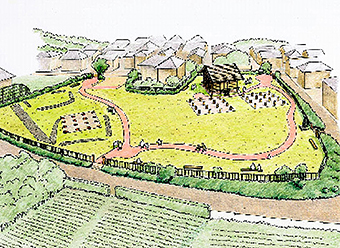

- 橘樹官衙イメージ図

川崎市教育委員会提供

笠木治郎吉のように新たに出会ったテーマがある一方で、長年追い続けた末に、ようやく記事になった素材もある。

代表は「加曽利貝塚 特別史跡になった理由」と「川崎の橘樹官衙遺跡群」である。

近年は歴史を主な取材の対象としているが、最初からそうだったわけではない。私も若いころはごく普通の記者だった。得意ではなかったが、事件も追えば、選挙も取材した。

記者人生の転機は四半世紀ほど前、青森に勤務した時に遭遇した三内丸山遺跡だった。縄文の巨大集落跡として今では青森を代表する観光スポットになっているが、出現時にはその価値と保存をめぐり激しい論争となった。

縄文は日本列島の人類史の出発点であり、遅れた文化の貧しい社会であり、食物を求め家族ぐらいの単位で移動しながら暮らしていたと考えられていた。

ところが三内丸山は千年単位で存続した集落だった。シンボルのように直径1メートルもある巨大な木柱6本が整然と並んで出現した。1本数トンはありそうだった。金属のない時代に、そのような木材をどのようにして切り倒し、運び、立てたのか。そう思いを巡らせただけで、それまでの縄文時代像では、理解できない遺跡だった。

論争の末に新たな縄文時代像が立ち上がるのを目撃しながら、それまで当たり前だと思っていた歴史像とは何だったのかとの思いを抱くようになった。歴史認識をめぐる確執が、国内でも、隣国との間でも、表面化してきた時期だった。歴史とはどのような存在なのかを考えるようになった。そんな疑問への答えやヒントを探し求めるうちに、記者活動の方向は大きく変わっていった。

千葉市の加曽利貝塚は、三内丸山で始まった私の縄文取材の到達点ともいえるものだった。「縄文時代のゴミ捨て場」とされてきた貝塚だが、加曽利貝塚は2017年に国の特別史跡に指定された。遺跡の「国宝」といえるのが特別史跡であり、21世紀になって初の指定だった。

「単なるゴミ捨て場ではない」ことを千葉市埋蔵文化財調査センターの西野雅人所長らが長年の研究の成果として提示した成果だった。「ゴミ捨て場」だと思い疑わなかったのはなぜなのかを自問することになった。

橘樹官衙ははるか古代の役所跡だが、発掘調査の結果、税を収める正倉の柱の軸線が、ある時期を契機に変化することが見えてきたことを紹介した。

この記事では鈴木靖民・国学院大学名誉教授と、李成市・早稲田大学教授の見解を盛り込んだ。日本列島の中で完結していた古代史を、東アジアにまで視野を広げて描き直そうとの研究の先頭に立って来たこのお2人から教えを受けて20年近くなっていた。

その長年の研究の蓄積からすると、川崎の高台に残った正倉の軸線の変化は、東アジアにおける政治の変動を物語っていることが見えてくるのだった。

明治維新に注目した今年

明治150年の節目に当たることから今年は戊辰戦争と明治維新にも力を入れてきた。

神奈川県域の人々が迎えた明治維新とはどのようなものだったのかを追ったが、グローバル化の大きなうねりの中、懸命にたくましく生きる人々の姿が見えてきた。

100話の区切りには「明治天皇盗撮された〈最古の写真〉」を書いた。横須賀に行幸した明治天皇が盗撮された写真を紹介したが、オーストリア人ラインムント・フォン・スティルフリートが撮った写真を、日本にもたらしたのはフランス出身のクリスチャン・ポラックさんであり、その写真を素材にした研究をまとめたのは英国の大学で教鞭をとるルーク・ガートランさんだった。1枚の写真をめぐる物語の何と豊かなことか。この写真も出品される。

歴史といえば、国の歩みや形にかかわる出来事、英雄や偉人の物語としてとらえられることが多い。だが、足元に目をこらすと、そこには気付かない歴史が眠っていることを、3年間の取材を通して痛感した。

作家でない、学者でない、新聞記者が描く歴史の可能性とはを追い求めて生きてきた。そんな一新聞記者の試みが企画展となり、有隣新書として形になった。多くの読者の支持と激励のお陰であり、望外の展開である。お力添え下さった全ての人に深く感謝するばかりだ。そして歴史を考える時の何かの参考にしてもらえたら幸いである。

『神奈川の記憶』(渡辺延志:著/有隣新書83)は発売中です。

>> 書籍詳細はこちら 神奈川の記憶|出版物|有隣堂

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。