Web版 有鄰 第484号 [座談会]縄文海進最盛期の相模湾沿岸の貝塚 /川口徳治朗・戸田哲也・松島義章・松信 裕

[座談会]縄文海進最盛期の相模湾沿岸の貝塚

神奈川県立歴史博物館学芸部長・川口徳治朗

玉川文化財研究所代表取締役・戸田哲也

神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員・松島義章

有隣堂社長・松信 裕

-

- 右から、松島義章氏・川口徳治朗氏・戸田哲也氏と松信 裕

はじめに

-

- 約1万年前以降の海面変化曲線と貝塚の年代

松信今から1万2、3000年前に始まる縄文時代は、貝塚の時代とも言われ、貝塚は当時の人々の生活や、自然環境などを知る上で貴重な遺跡となっています。

約1万年前、地球規模の温暖化に伴って、海水が陸地の奥深く浸入する縄文海進が始まりました。最も暖かくなった6000年前には、多摩川・鶴見川流域や相模湾沿岸域では海面が現在より3~4メートルも高くなり、複雑な海岸線を持つ入り江が形成され、そこには多様な貝が生息し、また、沿岸の台地上には多くの貝塚がつくられました。海水温も約2度高くなったといわれています。

-

- 6000年前の海岸線と縄文前期の貝塚

作製/新井田秀一 神奈川県立生命の星・地球博物館提供

相模川沿岸の、茅ヶ崎市・西方貝塚、平塚市・万田貝殻坂貝塚、小田原市・羽根尾貝塚は、発掘調査から、縄文海進最盛期(6500~5500年前)の縄文時代前期に形成されたことが判明しています。同時期につくられた3つの貝塚を通して、この地域の当時の様子をご紹介いただければと存じます。

ご出席いただきました川口徳治朗様は、神奈川県立歴史博物館学芸部長で、ご専門の考古学のお立場から、長年、縄文時代の貝塚、とくに神奈川県内の貝塚について研究されております。

戸田哲也様は、民間発掘会社である玉川文化財研究所を昭和55年に設立されて以来、多くの遺跡を手がけられ、平成11年に羽根尾遺跡、平成17年に万田貝殻坂貝塚を調査されました。発掘に携わる民間団体、日本文化財保護協会の会長も務めておられます。

松島義章様は、神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員でいらっしゃいます。ご専門は古生物学で、特に貝の化石や貝塚の貝をもとに、縄文時代の海岸線や古環境の復元をされております。

貝塚は生活のゴミを捨てた場所

-

- 上左:土器の破片/上右:貝輪

下:万田貝殻坂型ヘラ状角器(全長21,7cm)

玉川文化財研究所提供

松信貝塚という言葉は知っていても実際に見た人は少ないと思います。どんなものなのですか。

川口貝塚は英語ではshell moundsで、貝殻が積み重なった塚という意味ですが、実際は、谷間とか、生活の邪魔にならないくぼ地やへこみなどに、生活のゴミを捨てた場所が貝塚と言われています。ですから貝塚は低いところから見つかるんです。

私たちも少し前まで、自分の家の庭の片隅に穴を掘って、生ゴミとか生活廃材を埋めていましたよね。貝塚というのはそういう感覚なんです。例えば朝食で食べたお味噌汁のシジミやアサリの殻、それから魚の骨などもその穴に捨てる。それが貝塚だったと思います。

松信貝が一番多く出てくるから貝塚と言うんですか。

川口そうですね。貝は中身の割に殻の量が相当多いので、殻が非常に多く出る、というか目立つんです。

当時の人々が捨てたものを掘り起こし、そこから出てくる貝や魚の種類を調べることで当時の海の環境がわかる。さらには、どんなものを好んで食べていたか、また一緒に埋まっている土器や石器をはじめ、もろもろの道具から当時の生活が復元できるんです。「ゴミ捨て場」といっても、貝塚は文字を持たなかった当時の社会を知るための宝庫で、非常に貴重なものです。

松島貝殻は風化が進まないんです。貝殻のカルシウム成分が土壌を中和し、一緒に捨てられた動物の骨や骨角器などを保護するため、それらが溶けずに残る。つまり、貝と一緒だったから残った。

マンロー発掘の三ツ沢貝塚が縄文時代の考古学の始まり

戸田明治末から大正時代にかけて、日本人の祖先起源研究が進みましたが、それには、人骨がないと調べられない。貝塚を掘れば骨が出てくるというので、日本中の貝塚が人骨探しで発掘された。縄文人の骨格はそれで大分わかってきたんですけどね。

松島例えば沖縄には鍾乳洞があって石灰石、つまりカルシウムがありますから、それで人骨が残っている。日本で一番古い人骨も沖縄です。ところが、関東地方の平野や台地、丘陵には石灰岩はないのですが、貝塚によって非常にいい状態に残されていた。

松信ゴミ捨て場である貝塚に人間も捨てたんですか。

川口日本で初めて正式に発掘された貝塚が、イギリス人のマンローが発掘した横浜の三ツ沢貝塚で、日本における縄文時代の考古学の始まりといわれています。横浜山手のブラフ・ホスピタルの医者でもあるマンローは、日本列島には大昔からアイヌが住んでいたと考え、それを証明しようと貝塚から人骨を探したわけです。

貝塚がゴミ捨て場であることは確かなんですが、一緒に人骨が出てくるというのは、単なるゴミ捨て場ではなく非常に厳粛な場所だったのではないかと、私は最近は思っています。

戸田アイヌ民族に、もの(物)送りという風習があります。食べた動物の骨も、使った器物も、役割を失ったものを神に送る(もどす)という発想なんです。そういう思想が縄文人にもあったのではないかと考える学者も多いんです。

煮炊きできる土器がつくられて貝が食料に

松信貝はどうやって食べていたんですか。

戸田海水でゆでるか、炊いて食べた。焼きハマグリのようなものはありますか。

川口時々出てきます。今でもバーベキューをやるアカニシとかの巻き貝ですね。二枚貝はほとんどゆでて食べたんじゃないですか。

土器がつくられるようになるのが1万2000年前くらいですが、土器は、基本的には煮沸をするために生まれた道具なんです。単に物を入れるだけなら籠のような編み物でもいい。ですから土器の発明と貝塚の成立とは関連があるんじゃないでしょうか。煮炊きができて、それまで食べられなかったクリとかドングリとか、渋みやアクのあるものも食べられるようになった。

神奈川県で一番古い貝塚は横須賀の夏島貝塚

戸田日本で一番古い貝塚はどこですか。

松島種子島の縄文草創期の遺跡ですか。

川口そうです。南関東では千葉県の西之城貝塚がだいたい9500年前で、最も古い。1万年前に地球の温暖化が始まり、縄文海進が始まります。海進に伴って、海岸地帯の谷が海面下に沈んだ「おぼれ谷」ができて内湾が発達し、潮の満ち引きを利用して貝を採りやすい環境になったことが貝塚の発生と関係があるわけです。

松島そうですね。

戸田西之城貝塚に続いて古いのが国の史跡に指定されている横須賀の夏島貝塚、それから岡山県の黄島貝塚。

松島夏島貝塚は神奈川県では一番古くて有名で、海の貝を中心にしてできた貝塚ですが、西之城は海からやや離れていて、立地状況も少し違います。

夏島貝塚では、貝殻を使って放射性炭素(C14)年代測定を日本で初めて行なったのですが、約9500年前という、あまりに古い年代が出てしまった。当時、一番古い貝塚は5000~6000年前と言われていたので、おかしいのではないかという議論があった。

戸田マンローが横浜で先鞭をつけ、横須賀の夏島貝塚で学問的に大問題を発生させた。神奈川県は貝塚研究のリーダーでもあるんです。

貝塚は入江の多い東京湾沿岸に集中

松信神奈川県内にはどのぐらい貝塚があるんですか。

川口神奈川県には貝塚は江戸時代までありますが、縄文時代に限ると、今、確認されているのが95か所。そのうちの80か所くらいが横浜、川崎、三浦半島の東京湾で、相模湾は14、5か所。縄文前期、海進期の鶴見川・多摩川流域が多いですね。

松信相模湾はなぜ少ないのでしょうか。

川口貝塚は、当時の海岸線付近の台地上につくられていますが、相模湾沿岸のように湾口の広い所よりも、小さく入り江が入り組んでいた所のほうが舟も出しやすい。だから入江の近隣の台地に住んで、海から採集して食べる。つまり人間が住みやすいので貝塚もつくられる。東京湾と相模湾では、地形の差が大きかったと思われます。

松信全国的にも神奈川県の縄文貝塚は多いんですか。

川口縄文時代の貝塚は日本全体で2400~2500あります。関東地方が一番多くて、51~52%あります。最も多いのは千葉県で、茨城、東京、埼玉、神奈川の順です。全体の中では、神奈川県に4.5%ぐらい。多いほうですね。ただ、一般の人が見て貝塚だとわかるのは、せいぜい20ぐらいでしょうか。

戸田神奈川県には、貝塚を貝塚らしく見せるように保存した遺跡は少ないですね。

川口横須賀の茅山貝塚や吉井貝塚は断面をのぞいて見られますし、川崎の子母口貝塚は断面を切って、見られるように整備されています。

松島横浜では、市指定の野島貝塚は散らばっている貝殻が見られるぐらいですね。

多方面で貝を採取していた万田貝殻坂貝塚

-

- 万田貝殻坂貝塚全景

玉川文化財研究所提供

松信万田貝殻坂貝塚は、昔から貝殻坂と呼ばれ、大正年代に発掘されているんですね。

戸田万田貝殻坂貝塚は、大正14年(1925年)に東京大学の八幡一郎先生が主任になって発掘されましたが、その後、場所がわからなくなり、「幻の貝塚」と言われていたんです。

ところが、市営万田貝塚住宅の立て替えに伴う調査で、東大が発掘したその崖がそのまま出てきました。80年前に掘られた崖は50センチ程度しか削られていなくて、埋もれた草の下に残っていました。

今回、もう一度掘り出しましたら、東大の発掘の断面図とぴったり一致しました。80年前の調査の正式報告は出ておりませんで、今回の私どもの調査によって、万田貝殻坂貝塚の具体的な中身が初めてわかってきました。

もう一つ、東大の発掘のとき、万田貝殻坂貝塚は、上の地層から出てくる土器と、貝塚を含む下の地層から出てくる土器との間に文様の大きな差があることに気付いた。これは、層位学と呼んでいますが、堆積している下のほうが古く、上のほうが新しいという地質学のルールのもとに、考古学の研究に上層と下層の土器の対比が使えるということを報告書で主張されたんです。日本で最初に、層位学的に縄文土器の年代差、時代差が確認された遺跡として万田貝殻坂貝塚は有名になったんです。

松島土器の型式の違いまで言及されているんですか。

戸田土器の形式名が定着する直前で、下層から出てくる縄文前期の土器は「原始臭を帯びた土器群」、上層のほうは「厚手式土器」という書き方をしている。そういう時間差を気にされていた。

松島着眼点はすばらしいですね。

戸田今回も、やはり上層から中・後期の土器、下層では縄文前期の貝塚から黒浜式土器と石器、骨および骨の道具、それから食料にした貝が出ています。

内浦から岩礁の外まで移動して貝を採取

-

- 貝層(万田貝殻坂貝塚)

玉川文化財研究所提供

松信場所は大磯丘陵の東端、高麗山の北斜面の麓ですね。標高はどのぐらいですか。

戸田14メートルです。

松島現在の相模平野は、当時は広大な海で、外洋が流れ込み、沿岸は、現在の湘南海岸と同じような環境だったと思われます。

戸田万田のあたりは外洋の荒波を避ける奥まった入り江になっていて、舟をつけたり生活するにはいいところだったと思います。

松信どういう貝がでてきているのですか。

松島チョウセンハマグリが中心です。これは外洋の沿岸砂底に棲む貝です。それから、泥干潟に生息するカキやハイガイが出ていますから、貝塚の前面には遠浅な干潟が広がっていた。今で言うと、相模湾の辻堂から大磯にかけた沿岸に棲む貝と、干潟に棲む貝の両方がまじって出ている。貝の種類は非常に多く、岩礁性のサザエも、多くはないんですが、出ています。

戸田万田の縄文人は、すぐ下の海だけではなくて、貝を採取するためにかなり移動しているようですね。

松島内浦でも採るし、岩礁の外のほうまで出て採ってもいる。今の大磯照ヶ崎海岸に棲んでいる貝などから見て、貝塚から出る貝はちょうど2.5キロの範囲で全部採れます。そんなに遠くまで出歩いているという感じではないです。

戸田東京国立博物館の金子浩昌先生の魚の骨の調査によると、ボラが一番多く、その次がカツオで、全体の85%を占めている。中型と小型の釣り針が8点でていますので、それらに使われたと思われます。

カツオをたくさん捕っている貝塚は神奈川県では多くないのですが、隣の羽根尾貝塚では、カツオがトップです。万田貝殻坂の場合には、少し外海にかけた回遊性のカツオと、内海のボラとバランスよく捕っているんです。貝もそれに近い感じです。

この貝層は、現在の道路の下に潜り込んでいるんです。ですから貝層の一番上のところだけを私たちは掘ったことになります。

松島斜面に貝が堆積していて、その斜面の一番上がたまたま発掘された。

川口縄文前期の貝塚は、相模湾沿岸では、西方と万田と羽根尾の3つしかないんです。3つとも同じ前期の貝塚ですが、貝の種類が違う。どういう方向に動いて貝を採取したかというのが、遺跡によって一律じゃないんです。万田と他の2つでは違う。採取活動は、羽根尾と西方は両方とも汽水性貝塚で、ちょっと似たところがあるんですが、万田は非常に多方面で、沿岸はもちろん湾の中も行くし、奥のほうにも行く。範囲が広いんです。

住居址のくぼ地につくられた西方貝塚

松信相模川の東側にある西方貝塚はどんな貝塚ですか。

川口ここは岡本勇先生が1964年に調査されました。相模川の支流の小出川と堤支谷の間にはさまれた台地の最先端の、標高12メートルのなだらかな縁辺部につくられた貝塚で、茅ヶ崎北陵高校のすぐ西隣です。川が海に注ぐ、海水と川が合流するところを汽水域といいますが、そこに棲む貝類を採って食べていたことが特徴です。

戸田ここの貝塚は竪穴住居址の中にあるんですよね。

川口縄文前期の住居は大体四角い形が主ですが、その住居址の上に、ちょっと覆土があって、その上に、それほどの量はないんですが、貝塚が乗っている。

戸田ゴミ穴に近い感覚ですね。人が住まなくなった住居址のくぼみに、貝を捨てている。わざわざ掘らずにすんだゴミ穴、くぼ地です。それは、住居が使われなくなったということとのつながりがあるかもしれません。

ヤマトシジミを中心とする汽水域の貝

松信ここからはどういうものが出ているんですか。

松島貝は、汽水域に棲むヤマトシジミが90%ぐらいで、あとは、沿岸性のダンベイキサゴとか、チョウセンハマグリやコタマガイです。でも、縄文海進で海水が低地の一番奥まで入っているこの時期に、汽水性のヤマトシジミを採っているということは、他では考えられないんです。

ということは、海面が最も上がって、相模台地の南縁の辻堂から茅ヶ崎の背後にかけての丘陵地帯前面で沿岸流が発達して丘陵の縁を削り、その砂が小出川の河口をふさいで、中に潟(ラグーン)ができたのではないか。そこにはヤマトシジミが棲めるようになったので、それを採っていたのではないかと。

丘陵の縁ですから、南に行けば、今の辻堂、茅ヶ崎の海岸と同じ環境です。そこでも貝は採れるけれども、それよりも潟の中のヤマトシジミのほうが採りやすかったから、貝塚にはヤマトシジミが多いんでしょうね。

川口今で言うと浜名湖や宍道湖のような、海水と川の水とがまざって、ぶつかり合う場所です。

戸田羽根尾貝塚も非常に似ていますね。

川口魚ではマダイが特に多く、サバ、カツオ、ブリなど、4~9月に沿岸流に乗って岸近くに回遊してくる時期的な魚も食べているので、当時の環境に乗ったものを捕っているという感じはありますね。もちろんシカの骨も出ています。

ただ、羽根尾ほどの大きな規模ではなく、貝層の厚さも35センチ前後と薄く、非常にこぢんまりした、羽根尾を縮図にしたみたいな貝塚です。貝以外の遺物で最も多いのは土器です。

戸田縄文前期に入ると、羽根尾遺跡と万田貝殻坂遺跡と西方遺跡に、全く同じ時期の集落がある。つまり西方貝塚と万田貝殻坂貝塚、羽根尾貝塚をつくった人は全く同じ時代の人なんです。強いて言えば、羽根尾のほうはもっと幅があって、それより古いほうも、新しいほうもある。

ですから、縄文前期のこの3つ集落の人びとは、完全に交流していますね。

松島距離も、それぞれ約8.5キロとか9キロぐらいで近いですしね。

動植物を加工する作業場だった羽根尾貝塚

-

- 羽根尾貝塚全景

玉川文化財研究所提供

松信羽根尾貝塚は、神奈川県で発見されている貝塚の中では一番西にある貝塚ですね。

戸田ここは平成10年から11年に私どもで発掘しました。工業団地を造成するための埋蔵文化財の調査で貝塚が見つかったんです。最初は自然貝層かと思ったら、土器や骨もある貝塚だった。そもそもは貝塚があると思ってはいなかったんです。

遺跡は、東海道線の二宮駅と国府津駅の中間のところで、大磯丘陵南西部の台地のへりの海抜25メートル前後にあります。近くを中村川(押切川)が流れているところです。

貝塚は、地表面から3、4メートル下の、斜面の泥炭層の中から発見されました。低湿地と貝塚が重なった理想的な遺跡です。

貝塚と低湿地が重なると、骨のほか、木の道具、編み籠や縄といった植物質の道具、食料の残りカスなどが腐らずに残るんです。骨プラス木が見つかるのは珍しい。

松信具体的にはどんなものがでているんですか。

戸田木製品では赤漆や黒漆で彩色したお椀、弓、櫂、掘り棒や、用途がわからない道具、骨角器もたくさん出てきました。なかでも、釣り針は61点も出ています。

松信弓は猟に使ったのでしょうね。

戸田縄文時代に最も多く捕られた動物はイノシシとシカです。それから水鳥もたくさん捕獲している。それらを捕るには弓矢が一番適していたわけです。

日本海側との交流が推測できる漆器

松信漆器が出るのも珍しいんですか。

戸田漆器は発見されるケースが少ない。本当はもっとあったと思うんですが、漆塗りの遺物が保存される低地遺跡が少ないんです。

日本で最古の漆は、石川県の縄文早期末の漆器です。それから4、500年おくれるのが羽根尾ですが、5500年も前に、しっかりとした漆器文化が存在していたということです。

見事な漆器つくりの手順を持っている。透明漆を何回もかけて、皮膜を三層、四層つくり、色漆も重ねるという相当高度な技術です。

松信しかも、赤と黒と塗り分けているんですね。

戸田半透明な漆の樹液に炭をまぜると黒い漆に、酸化鉄(ベンガラ)をまぜると赤い漆になるんです。羽根尾では黒地に赤を重ねている。

同じようなものが、一番近くてたくさん出ているのは、日本海側の福井県の鳥浜貝塚です。時代は羽根尾のほうが鳥浜より少し古いんですが、日本海側から割に早い段階に情報が入った遺跡が羽根尾貝塚だと思います。

松島青森の三内丸山の漆はこれよりも古いんですか。

戸田前期中ごろですから大体同じです。イノシシやシカの骨でつくられたかんざしやヘアピンなどの装身具は、三内丸山のものとそっくりなんです。櫛では、鳥浜貝塚に刻歯式ですがよく似たものがある。羽根尾貝塚出土の赤漆塗結歯式竪櫛に見る、角のあるデザインがそっくりです。

-

- 左:骨角製装身具/右:鹿角製釣り針

(2点とも羽根尾貝塚)

玉川文化財研究所提供

その辺も強いて言えば、日本海との交流もあるんだろうなと思っているんですが。

松信相当遠方の地域との交流があったのですね。

戸田そうです。土器文様の相模湾沿岸文化圏もありますが、それだけじゃなくて、漆に関して日本海側とのつながりを持っている。

解体痕のある獣の骨やクルミの殻が大量に出土

松信羽根尾からは傷跡のあるイノシシやシカの骨が出ているそうですが。

戸田解体痕なんです。羽根尾はちょっと特殊で、イノシシとシカの骨が累々と出てくる集中区があります。

魚も捕っていますが、山の獣もそこで解体しているんです。淡水化した水辺、あるいは川の水が流れてくるところだと思うんですが、そこでイノシシの頭の骨をたたき割って開いたり、腑分けをしたのではないか。

頭骨、肩甲骨などに混じって、骨をたたいた石だと思うんですが、磨石が一緒にばらばら出てくる。

川口大量のクルミの殻も出ていますね。

戸田それも全て半分に割られている。つまりここは動物や魚、植物性の食料を加工した作業場だったということです。

川口台地上には集落があったはずなんですが、見つかっていないんです。住居址が出てくれば、その大量の骨などが羽根尾集落だけのものなのか、他の地域へ流通させていたのかもわかるんでしょうね。

松信東京や千葉などと人の移動はあったんですか。

松島舟を使って移動していたのではないでしょうか。横須賀の縄文中期の伝福寺裏遺跡からは舟がでています。

戸田大きい舟から中・小型まであったと思います。内湾で日常的に使う舟と、カツオなどは相当沖まで出ないと採れないので、そのための大きな舟とか。

巨大な深海魚やイワシやサバも食べていた

-

- 編み籠とミズキの出土状態(羽根尾貝塚)

玉川文化財研究所提供

戸田羽根尾からはもう一つ、イシナギという変わった魚の骨がたくさん出ているんです。イシナギは相模湾の水深4、500メートルの深海にいて、今でも小田原の魚市場にたまに入ってきます。

全長2メートル、重さが5キロから100キロにもなる大きな魚で、春の産卵期には水深100メートルぐらいまで上がってきますが、どうやって獲ったのかが謎なんです。舟で出て行って、相当大きい釣り針を使って漁をしていたのではないか。15センチぐらいの釣り針がでていますから。

松信それこそ何人がかりでしょうね。

戸田イシナギは、今でも漁師さんが相当苦労する魚だそうです。三浦の伝承にイシナギは当たったら困るという話があるほどです。

川口釣り上げるのに苦労するわけですね。

戸田イシナギは福島の磐城の貝塚でちょっとでているだけで、大量にでたのは日本では羽根尾だけなんです。

松信今、私たちが食べている、アジやタイのような魚の骨もありますか。

戸田たくさん出ていますよ。イワシもサバも。

松信貝に魚、イノシシやシカの肉とか、クルミとか、かなり豪華な食事ですね。

松島鳥も食べてますね。

戸田米はありませんが、文化は相当発達していますね。

松信着るものはどういうものだったのでしょう。冬は寒かったでしょうね。

戸田布のような織物はまだないんです。アンペラ(むしろ)はあります。

川口動物の皮ですね。よく言われるのは寒さに強かったのだろうと(笑)。やっぱり生活には慣れみたいなものがあって、寒さには相当強かったんじゃないでしょうか。

出土品は神奈川県の重要文化財に指定

川口貝塚は緩斜面のところにあり、動物の骨がたくさん出ていますが、人骨も出てますよね。

戸田貝塚の一部分に人骨が埋葬されています。

川口屈葬という丁重な葬り方をしていますが、土壙状の遺構はないんですね。

戸田ないです。骨は一個体だけで、体を折り曲げた形で残されていますが、少し散逸しているんです。多分、貝塚の最終段階にそこに置いたか、少し浅く掘って埋めたかもしれないんですが、しばらくの間は、小動物が来て、食べたり、持っていたりするので、そういうことで散逸したんじゃないでしょうか。

ここは貝塚を全部掘りましたので、大量の遺物が出土しました。相模湾沿岸には縄文中期や後期の貝塚はありますが、量的にも内容的にも前期の羽根尾貝塚は最大級です。出土品から、他の地域とのかかわりとか食べていた植物・動物も判りますし、それらは全部、保存処理をして、今、神奈川県の重要文化財の考古資料に指定されています。

海面上昇と陸地の隆起が絡んだ地域

松信羽根尾遺跡は、現在の海岸から1キロちょっと入ったところですね。

戸田そうです。標高が24メートルで、割と高い位置にあるのですが、調査の雰囲気では、汽水域にあったような状況を呈していた。珪藻化石を調べたら淡水性でした。同じような、より詳しいデータが松島さんが調べられた貝のほうからもでています。

松島ここも縄文海進が一番進んだ縄文前期の貝塚です。ところが貝塚の層の下の自然貝層にはハマグリやアサリ、シオフキとかサルボウなど、他の貝塚から普通に出る貝がたくさん含まれているのですが、それが一気に消えて、その上に非常に細かな泥がたまっている。

その泥の直上に6300年ぐらい前に鹿児島で爆発した鬼界カルデラのアカホヤ火山灰の層があって、その少し上の層から汽水域に棲むヤマトシジミがでてきたんです。ということは、6300年前以前に入り江だった中村湾の海水が、突然に塩分濃度の低い汽水に入れ代わってヤマトシジミが中心に棲む汽水湖の古中村潟(ラグーン)になる。

-

- 食料となった貝(羽根尾貝塚)

1・ヤマトシジミ 2・ダンベイキサゴ

3・サトウガイ 4・チョウセンハマグリ

この古中村潟にヤマトシジミが棲むようになって、羽根尾貝塚の人たちもそこに住んだのではないか。木製の櫂がたくさん出ているということでしたから、羽根尾貝塚の人たちは、近くのヤマトシジミを大量に採るのと同時に、舟で相模湾へ出て、現在の国府津から大磯の海岸まで行ってダンベイキサゴとかコタマガイなど、沿岸の貝を採っている。ですから、潟の貝と外海の貝の両方が混じって出ているわけです。しかし、アサリとかハマグリなど、内湾に棲む貝はまったく出ていない。非常に特殊な環境だったといえます。

巨大地震による隆起で湾からラグーンへ

松島このラグーンができたのは、アカホヤ火山灰が降下するちょっと前に、巨大地震によって大磯丘陵が隆起したことが原因だと考えられるんです。

国府津・松田断層は海側のプレートと陸側のプレートの境界といわれていて、この辺は地殻変動の激しい地域なんです。国府津・松田断層の東側の大磯丘陵は、大正関東地震型の地震と大磯丘陵だけを隆起させる大磯型地震などの巨大地震が複合化して起きてできたもので、酒匂平野より30メートルも高い。大正関東地震のときは、房総半島と大磯丘陵の二宮から国府津にかけては1.8メートル隆起しています。

川口万田貝殻坂貝塚にはそういう地殻変動の跡はありますか。

戸田貝塚が形成された後に、地すべりで貝層の一部がずれているところがいくつもあります。

松島それも地震性地殻変動ですね。万田貝殻坂貝塚は大磯丘陵の一番東にありますから。房総半島南端の館山付近も、同じように20数メートル隆起しています。ですから、館山と、大磯や国府津周辺はともに、地震で土地が隆起する傾向がずっと以前から続いている場所だということです。

この地域は、温暖化による海面上昇と巨大地震による陸地の隆起が複雑に絡んでいるので、海岸線がどうであったかを特定するのは難しい。大磯丘陵と館山地域は、地震性地殻変動を解明する一つのモデル地として考えられます。

活発だったと考えられる人・物の沿岸交流

松信土器の面では3つの貝塚の特徴はいかがでしょうか。

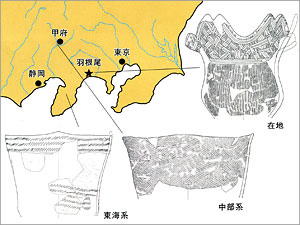

戸田土器には、関東地方の在地系と、伊豆半島に中心を持つ東海系、もう1つ山梨県に中心を持つ中部系があるんです。羽根尾からも、万田貝殻坂からも、西方からもこの3種類が出ています。そういう意味では多角的な交流があったと思われます。陸路での山梨との交流と、海路によると考えられる伊豆半島の上ノ坊式土器が、3つの貝塚から大量に出ている。

-

- 縄文前期の関山式土器

(羽根尾貝塚)

玉川文化財研究所提供

関東系の土器は厚さが1センチあるのですが、上ノ坊式の土器は5ミリ前後と比較的薄く、つくりが全然違うんです。それらが6対4と、わずかに関東系が多い割合で出ているんです。

ということは、違う土器をつくる人が一緒に住んでいたのか、それとも、例えば1年単位ぐらいで在地の関東の人がどこかに移動し、そこに、ある猟期だけ伊豆半島の人が来て、その人が去ったあと、また在地の人が戻ってくるというような、接触しない交換があったのか、明らかに違う素性の人が同じところにいたことになる。

土器の分布からわかる相模湾の沿岸交流

-

- 出土土器の分布

玉川文化財研究所提供

松島東海系や他の地域からの土器が、東京湾側より相模湾のほうにすごく多い。

戸田伊豆に分布する上ノ坊式土器を見ますと、相模湾の沿岸交流がわかるんです。上ノ坊式土器は東京湾側にはほとんど来ないんです。

松島土器をつくるのは女性ですね。

戸田民族学的には女性といわれています。女性が結婚によって、自分の流儀を持っていくということも考えられなくはないのですが、そうすると、関東系のお嫁さんと伊豆系のお嫁さんを半々にもらっていることになる。(笑)

松信結婚という概念はないですよね。

戸田縄文時代の竪穴住居址はあまり大きくないので、1つの住居に多分、5、6人しか住めない。とすると核家族型のスタイルという可能性が高いですね。

相模湾岸の今の3つの貝塚では、人間がとにかく移動しているんです。ただし、それが結婚かどうかはわからないし、入れ違いの可能性もあるし、同居もある。

川口弥生時代の小田原の中里遺跡からも東海系の土器が出ていますし、新しい時代も同じようなことがいえるんです。伊豆の文化がかなりこっちのほうまで来ている。

戸田茅ヶ崎、平塚、小田原、そして上ノ坊式の遺跡の中心地である伊東までが1つのグループと考えられる。

松信当時の集落は何軒かが集住していたんですか。

戸田縄文前期の集落、例えば横浜の南堀貝塚などは、10軒ぐらいの集落址が1つの時期で集まっています。

川口弥生時代になると、農耕文化との関係で田植えや稲刈りなどの作業が必要になり、集団化しないとできない。でも、縄文時代はあくまで漁撈と狩猟が主体なので食べ物を求めて多少移動し、そしてまた戻ってくる。集団が大きすぎると自分たちの食べ物の1人分が少なくなってしまいますね。だから、村と村との交流はあるけれども、余り大きくもできない。大規模な集落はできないということです。

狩猟が主体で多くは貝塚のない遺跡

川口縄文時代のなりわいの主体は、今、言ったように貝や魚よりも、イノシシやシカの狩猟なんです。発掘の絶対量を調べていくと、特に羽根尾貝塚などは、魚や貝も食べているけれども主体は獣であることがわかる。

松信ということは、貝塚がない縄文の遺跡もあるということですか。

松島神奈川県内でも、貝塚を伴わない縄文の遺跡はたくさんあります。

川口相模湾沿岸では、縄文後期になりますが、西方貝塚のちょっと奥に堤貝塚、藤沢市の遠藤貝塚などがあります。県内の縄文時代の遺跡は約3100ありますが、そのうち貝塚があるのは95か所ですから、わずか3%です。これはどういうことかなということです。

つまり、その貝塚は、自分たちが食べるだけの貝を採って捨てたところではなくて、周辺の集落に供給をしていたのではないか。貝類を採ることを任せられた、一種の専業のような役割があったのではないか。

貝も魚も一部の人が採集して交易か

戸田金沢医科大学の平口哲夫さんがイルカ漁の一つの考え方としていわれているのですが、縄文の集落の成人男性数は、例えば10軒ぐらいの村なら成人は10人ぐらいしかいない。舟を出してイルカの追い込みをやるときに、1つの村の舟ではイルカは追い込めないわけです。周りの5つか6つぐらいの村から5人、あるいは10人ずつ出して、漁をする。20頭捕ったとして5つの村に配れば1つの村に4頭ですね。漁から帰って解体して、分配して、それぞれが背負って自分の村に戻れば貝塚が残るのは1か所になるということなんです。

松島館山の沖ノ島に縄文草創期の遺跡がありますが、そこからは、解体したイルカの脊椎と肋骨、耳石と、解体に使った道具だけしか出ないんです。海岸で解体して、それぞれの集落へ持って行ったということだと思います。

貝もまさにそうだったと思いますね。千葉市の東京湾沿岸にある加曽利貝塚は、採ってきた貝をここでゆでて、干し貝にして、それを自分たちの村だけではなく、1つの商品として、かなり遠方まで交易をしていたのではないかと言われています。そういったものをミニミニ版にしたようなものが各地域にあったのではないかと思うんです。

川口私もそう思います。その時代のすべての人間が貝を採っていたのではなくて、一部の人に代表で採らせていたのではないか。

川沿いでは、その支流沿いにいくつか遺跡があって、中にポツンと1つ貝塚があるんです。さらに支流沿いに行くと、その中に、またポツンと貝塚がある。そこに代表させていたのかなと思います。

海底に埋もれた貝塚が新たに見つかる可能性も

戸田相模湾沿岸の貝塚の特徴として、羽根尾とか万田貝殻坂を考えると、海の交通路を持っている分だけ、人との接触が陸路だけより多く、かつ広いと思うんです。港町の原点ともいえるような移動の定点であり、そこには人も集まるし、物も集まる。そんな可能性はあります。

松信交流や流通ということも考えられるということですと、進んだ地域だったということですね。

川口戸田さんがおっしゃったように、一番西に羽根尾があり、その東に万田貝殻坂があり、そして西方がある。それから、時期はちょっと新しくなりますが、藤沢に立石貝塚がある。さらに三浦半島に行くと、先端に近いところに諸磯貝塚がある。前期の貝塚は、海岸に寄ったところにポツン、ポツンと、ある程度の距離を置きながら拠点している。

戸田まだある可能性だってありますね。

川口ありますね。

松島先ほど話に出ました夏島貝塚は、当時の海面から7、80メートル上につくられていますが、当時の海岸の近くに貝塚があってもおかしくないわけで、そういうものは、海面が上がってきたことで、現在は全部水没しているわけです。そういうことから考えると、海底から古い時代の貝塚が見つかる可能性はあるんです。

辻堂から茅ヶ崎にかけての低地の地下には、埋没波食台(海水の浸食でできた平坦面)と埋没段丘があるんです。海面が低かった縄文早期から前期初頭に、当時の海岸線付近につくられた遺跡が沖積層の下や海底に埋もれていることも十分考えられます。

松信どうもありがとうございました。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。