Web版 有鄰 第496号 丹沢で発見したサンゴ化石――南で生まれた証拠を探して/門田真人

丹沢で発見したサンゴ化石

――南で生まれた証拠を探して – 特集2

門田真人

石灰岩の表面に見えた花柄模様がサンゴの化石だと直感

-

- サンゴ石灰岩の露頭

山北町・皆瀬川支流の谷

丹沢山地は、かつて南の海でできた火山島が海洋プレートに乗って北上し、日本列島に衝突した。その後、同じように北上し衝突した伊豆半島に押されて、現在のように隆起した、という丹沢山地の生い立ちは、今では定説になっている。

それは、熱帯の火山島であったことを物語るサンゴなどの化石を、私が高校の地学部員たちと一緒に丹沢で発見したことがきっかけで、実証されることになった。

1978年、当時、東海大学付属相模高校(相模原市)の地学教員であった私は、仲間の教員と、「丹沢山地の生い立ちの教材化」に取り組んでいた。休日は化石を求めて丹沢山地全域を歩き回り、登山部の顧問も務めていたので、ザイルを駆使して、険しい地点までの探究も行っていた。

-

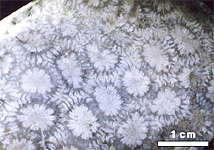

- ショウガサンゴ化石

山北町・皆瀬川

ある小雨の降る日、歩きなれた丹沢南部の谷、山北町皆瀬[みなせ]川の渓流で、飛び石伝いに溯上していたときのことである。谷に転がっている石の一つに周りの他の石とはまるで違う模様があるのが目に飛び込んできた。羊雲の群れのような模様をした石灰岩の表面の中に、小さい花柄がびっしりと詰まっている模様が見えたのである。一つの花は直径2〜3ミリ、6枚の花びらがはっきり見て取れた。これは化石だと直感した。

以前からサンゴ礁に関心があった私は、このときに初めて丹沢で南の海のサンゴ化石と出会ったのである。発見したサンゴ化石はショウガサンゴという種類で、サンゴ礁ではもっともポピュラーなものである。まるで生姜の根をたくさん集めたような群体構造をつくるので、そんな名前が付けられている。

以来35年間、仲間とともにせっせと丹沢や伊豆の山歩きをして、化石や岩石を探し求めてきた。

当時の定説ではうまく説明がつかない丹沢化石サンゴ礁

一般的にサンゴといわれているのは、クラゲやイソギンチャクなどが所属する刺胞[しほう]動物のうち炭酸カルシュウムの骨格を持っているもので、さらにその中で、褐虫藻[かっちゅうそう]という微小な藻類と共生しているのが造礁[ぞうしょう]サンゴ(サンゴ礁をつくるサンゴの仲間)と呼ばれている。日中は褐虫藻が光合成活動をし、夜間にはサンゴ虫が活動して昼夜交代で稼ぐ動植物コラボレーション生物体である。

-

- キクメイシサンゴ化石

山北町人遠

これらの造礁サンゴが生息する海の環境には、大きく3つの条件が揃う必要がある。光合成に必要な光がたっぷり届くように澄んでいること、暖かいこと、骨格つくりに必要な炭酸カルシュウムが豊富であること。こうした条件に適した海は、熱帯の島々の周辺に存在する。

最初のサンゴ化石の発見から5年間ほどの調査で、丹沢山地全域から見つかる化石の種類はどんどん増え、その中には熱帯性を強く示すアオサンゴ、ミレポラ、ヨロンキクメイシ、オヤユビミドリイシなどが見つかった。

現在の日本列島でサンゴ礁といえる浅海性石灰岩地形ができているのは鹿児島県奄美大島以南の、年間を通して十分に暖かい海域である。丹沢で見つかったサンゴの種類はいずれも、現在、奄美大島以南に生息している。

さらに、現在ではパラオ島からフィリピン諸島、そしてオーストラリアなど赤道周辺にのみ生息しているオウムガイ類の仲間の化石も一緒に見つかるようになった。

-

- 西丹沢で51個目のオウムガイ化石

加入道山

丹沢山地に散在する石灰岩の地質年代は、一緒に産出する有孔虫の化石から、みな同じ年代の約1500万年前のものであることが判明した。それで、太古の丹沢の環境史の1ぺージを教えてくれる熱帯の海洋生物化石たちを「丹沢化石サンゴ礁」と呼称することにした。

その後の調査で、丹沢湖の北方10キロにある西丹沢の加入道[かにゅうどう]山の南面1300メートルの地点の大理石からも、オウムガイ類化石が続々と見つかった。大理石は石灰岩が変成したもので、石灰岩は、海の生物の殻が堆積してできたものである。つまり、海底に堆積したものが、今、山の上にあるのである。海底が隆起したに違いないと、直感した。

この「丹沢化石サンゴ礁」の存在は、丹沢山地の成り立ちについての当時の定説「丹沢造山[ぞうざん]運動・地向斜[ちこうしゃ]理論」ではうまく説明がつかないもので、丹沢が南の海から移動してきたなどとは、まだ思い浮かばないことであった。化石の発見者である私たちも、どのように高校生に説明したらいいのか、戸惑う時間が流れた。

そんな折、東京大学の浜田隆士先生を訪れたことが転機となって、サンゴ化石が証言する「丹沢北上説・南の海で生まれた丹沢」が浮かび上がり、この仮説を固めるための丹沢通いが頻繁となった。

伊豆半島の北上・衝突説が、1972年に杉村新先生(のち神戸大学教授)によって発表され、多くの研究者に注目されていた頃のことである。

丹沢・伊豆は付加体とよばれる日本では特別な地域

-

- 日本列島周辺のプレート

日本列島の南西部の太平洋の海底にはフィリピン海プレートと呼ばれる海洋底岩盤があり、毎年4センチくらいずつ、日本列島へ向かって北上している。そして、プレートは日本列島の南にある巨大な海底の谷(相模トラフ、東海トラフ、南海トラフ、琉球海溝)のところで日本列島の下へ沈み込んでいる。しかし、沈め込めない特別な地域があり、そこでは海底の一部が陸側に衝突して陸化し、山地を造っている。

南関東は、その特別な地域にあたり、南の海で生まれた海底火山活動の噴出物である凝灰岩[ぎょうかいがん]や溶岩の地層が陸地側に衝突して、山を形成している。このような大変動を通して生まれた陸地を地学分野では付加体[ふかたい]と呼んでいる。丹沢山地と伊豆半島がその付加体なのである。

これまでの調査で、丹沢山地・伊豆半島の山の中から、約1500万年前の熱帯のサンゴ礁でできた石灰岩が50か所で見つかっている。その中から、造礁サンゴ類やオウムガイ類、大型有孔虫類などの化石をたくさん採集した。

-

- アオサンゴ巨大群体化石

山北町・皆瀬川

丹沢山地の丹沢層群大山亜層群の地層中の石灰岩から見つかった造礁サンゴ類は60種類にもおよんでいる。これは、日本列島では他に類を見ない多さである。

これらの化石たちが「丹沢・伊豆は、かつて南の海で生まれ、長い道のりをへてここにやって来た」と証言しているのである。

さらには、海底が動いてきたという説を証言するアオサンゴの巨大な群体化石も、山北町の皆瀬川の谷で見つかっている。推定5トンの石灰岩の表面に一面に浮かび上がっているアオサンゴの模様は見事である。

丹沢化石サンゴ礁は1500万年前の火山島周辺の海で生成

丹沢山地・伊豆半島のサンゴ礁は熱帯の火山島周囲の浅い海でできたものである。サンゴ礁生物の遺骸が堆積してできた石灰岩に、化石の他に火山レキや、火山灰、あるいは石灰岩の下にある基盤の溶岩などが含まれていることがそのことを物語っている。

丹沢山地・伊豆半島の誕生は、少なくとも1700万年前の深海から始まる。

南の海の深海底の亀裂から水中に出てきたマグマは、高い水圧と冷水によって、枕状[まくらじょう]溶岩という特殊な火山岩になる。この枕状溶岩が丹沢山地・伊豆半島の10か所で見つかっている。少なくとも100万年間以上の海底噴火活動をへて成長した海底火山(まだ海上に姿を出していない火山)は、やがて火山島として海上に姿を現わす。

1500万年前ころになると、いくつもの火山島ができ、そのなかで、火山活動を休止している島々の周りの浅い海に、サンゴ礁ができていった。丹沢山地・伊豆半島のサンゴ礁化石が点在しているのは、当時、丹沢と伊豆それぞれに大きな火山が一つずつあったのではなく、火山諸島として多くの島が存在していたことを意味している。

しかし丹沢山地も伊豆半島も、1400万年前以後の地層中にサンゴ化石が見つからなくなる。なぜなのかは、まだ推定の領域であるが、二つ考えられる。一つは、伊豆・丹沢の火山活動が終息し、島は海蝕されて浅い海も消失してしまった。もう一つは、地球規模で気候の寒冷化が進みサンゴが生息できる環境でなくなった。あるいは、この両方が一緒に進行したことも考えられる。

その後の時代の地層からも造礁サンゴ化石の入った石灰岩は見つかってはいないが、まだまだ本州よりはるか南にあったことを示す化石が、約1100万年前の地層から見つかっている。伊豆半島の伊豆市下白岩と下田市満金[みつかね]の地層から、熱帯性の浅海生物である大型有孔虫のネフロレピジナ化石が産出している。丹沢では宮ヶ瀬の落合レキ岩層中の石灰岩レキの中からサンゴとともに産出する。日本列島の中で、この年代の同種の化石は、その他からは見つかっていない。

丹沢山地は約500万年前に、伊豆半島は約100万年前に、永い旅の末、日本列島の中央部に付加した。そして今、首都圏に近い場所でユニークな地形を形成して私たちに豊かな自然の恵みを提供しているのである。

※「有鄰」496号本紙では4ページに掲載されています。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。