Web版 有鄰 第566号 獅子文六はいつも新しい/山崎まどか

第566号に含まれる記事 令和2年1月1日発行

獅子文六はいつも新しい – 2面

山崎まどか

尾崎翠もお気に入りだった獅子文六作品

尾崎翠の書簡がきっかけだったように思う。獅子文六の名前が目にとまるようになったのは。

「アップルパイの午後」や「第七官界彷徨」といった幻想的な作品で知られる尾崎翠の作家としての活動はとても短い。創作活動をやめて故郷の鳥取に帰ってから、都会にいる親戚や友人に送った手紙を見ていると、彼女が北杜夫と並んで文庫や新刊を欲しがっている作家として、獅子文六がいた。『尾崎翠集成 上』(ちくま文庫)に収録されている1965年の松下文子宛の手紙にはこんなことが書かれている。

送って頂きたい本、北杜夫の「高みの見物」か獅子文六の「バナナ」のどちらかをお願いします。「バナナ」もう文庫になってる頃かも知れません。(中略)「バナナ」でなければ「可否道」(コーヒードウ)でもいいです。文六氏のもの「青春怪談」までは集めてるから。

別の手紙では“ライオン文六”などと呼んでいて、尾崎翠がどんなにこの作家がお気に入りか分かる。

『コーヒーと恋愛』との出会い

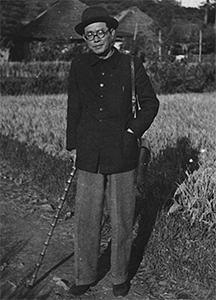

獅子文六(戦時中)

県立神奈川近代文学館所蔵

獅子文六の名前は、それまでも聞いたことがあった。でも名前の字面のせいか、読んだこともない戦争小説『海軍』のイメージのせいか、自分の読みたい作家のリストにあがることはなかった。

それが変わり始めたのは尾崎翠と、90年代の終わりから2000年代前半にかけてのちょっとした古本ブームの影響である。

インターネット通販などで、ちらほらと若い女性が営む古書店や、新しいタイプの古書セレクターが目につき始めた頃だった。1996年にリリースされたサニーデイ・サービスのアルバム「東京」の収録曲のタイトルに獅子文六の小説『コーヒーと恋愛』が引用されたこともあり、新しい古本ファンが注目するタイトルとして獅子文六の本が挙げられるようになったのだ。

私が最初に読んだのも『コーヒーと恋愛』と改題された「可否道」の文庫本だった。バンドが引用したくなるのも分かるくらい、タイトルが洒落ている。私が本を読みたくなる理由は軽薄だ。

果たして『コーヒーと恋愛』は、タイトル以上に洒落ていて、軽やかで楽しい作品だった。1962年から翌年にかけて読売新聞で連載されていた小説だが、全く古さを感じさせない。ディテールのところどころに時代の色はにじむが、それもレトロでかえって新鮮な感じがする。主人公の坂井モエ子はテレビで活躍する40代の女優。8つ年下のパートナー塔ノ本勉は新劇の劇団に勤める美男子で、一家の稼ぎ頭はモエ子の方である。彼女はコーヒーを淹れるのが天才的に上手で、日本可否会というコーヒーの愛好者の会でも人気者だ。茶道があるなら、可否道があってもいい、というこだわりを持つ会員のディレッタント、菅貫一も彼女の腕前に惚れ抜いている。勉と新人女優の浮気、菅貫一からの求婚、そしてキャリアの転機。コーヒーに関する蘊蓄を折り込みながら、モエ子の物語は進む。40代のヒロインを主人公にした、こんなチャーミングなロマンティック・コメディは読んだことはないと思った。男たちが自分ではなく、彼女の淹れるコーヒーの方を愛しているのだとモエ子が悟るラストもビター・スウィートで、単純なハッピー・エンドでないところがいい。逆に胸がスッとした。

それからは、古書店や古本市に行くたびに目を皿のようにして獅子文六の本を探した。手に入れた本はどれもこれも面白かった。

目玉焼きのイラストがキュートな函入りの『七時間半』は東京‐大阪間を行き来する急行列車「ちどり」の車内で起こる騒動を描いた、ハリウッド映画みたいに華やかなコメディ。戦前の東京を舞台に、おしゃまで賢い少女が冒険する様を描いた『悦ちゃん』は、ニューヨークのホテルに一人で暮らす少女を主人公にしたケイ・トンプソンとヒラリー・ナイトの絵本『エロイーズ』を彷彿とさせるような都会のおとぎ話だ。

東郷青児の美人画の表紙が目をひく短編集『断髪女中』は、モダンな「断髪」と古風な「女中」という、本来なら相入れない単語を組み合わせた表題作のインパクトに驚いた。発表は1938年。日本が軍国主義にひた走る中「モダン・ガールの時代も、とうに過ぎて、これからは国策ガールの時代でございますからね」と、雇い主に宣言する実利的な頭のいい女中が出てくる短編である。時流に乗っている若い女性を主人公にして当時の日本の傾向を風刺した作品だが、その風刺部分が悪目立ちしない。針をチクリと刺して、知らん顔をしている獅子文六の顔が思い浮かぶ。2010年代終わりの今でも通用するジェンダー問題を忍ばせた『青春怪談』もそうだが、獅子文六の批評精神は刺々しくなくて、しなやかだ。そんなお洒落すぎるところが、文学史において重要視されていない原因なのではないか。そんなことまで考えてしまった。尾崎翠が獅子文六を愛した理由も、そこにある気がする。

映画化された数々の作品

-

- 獅子文六 文庫作品

有隣堂伊勢佐木町本店 店頭の様子

私が愛する獅子文六の作品の多くは、新聞の連載小説である。文学史的にはビッグ・ネームではないかもしれないが、彼は押しも押されもせぬ人気作家だった。映画化作品の数もそれを物語っている。1950年に朝日新聞で連載された『自由学校』は翌年、松竹と大映がそれぞれ映画化して、競作となった。1954年に読売新聞で連載された『青春怪談』も新東宝と日活がこぞって映画化している。私は獅子文六の小説が好きになった頃と、古い邦画を見るのが楽しくなってきた時が重なっていたので、文六原作の映画の数々を楽しんだ。映画版も傑作が多い。川島雄三の「特急にっぽん」(1961)は、その前年に週刊誌で発表された『七時間半』の映画化作品だが、わずか1年で東京から大阪までの時間が6時間に短縮されていて、時代のスピードを感じる。『信子』は1938年の原作発表から2年後に作られた清水宏の映画の方を先に見た。九州から東京の女学校に赴任してきた体操教師を高峰三枝子が明るく演じている。子供の頃に見た「フルムーン」のCMの印象しかなかった女優なので、若い頃の彼女の生き生きとした魅力に驚いた。獅子文六の小説を好きになったことで、より世界が広がった。

古本で獅子文六を発見した世代にとって彼はかつての人気作家ではなく、“現代の私たちのお気に入りの作家”だった。もともと有名だったはずなのに、自分たちが発見したような気持ちがあった。当時の私に不満があったとすれば、新刊書店に彼の作品が並んでいないことだった。もっと多くの人が、獅子文六の小説の魅力を知るべきだと思っていたのだ。

今はもう、そんな心配はしなくていい。あの頃、私が一生懸命に古書店で探していた彼の作品は文庫で大抵揃う。相変わらず映像との相性もいいようで、『悦ちゃん』は2017年にNHKでドラマ化もされた。この作品のドラマ化は何と4回目になるという。獅子文六の人気はしぶとい。ずっとトップに君臨しているというタイプのしぶとさではないが、人気が下火になったと思ったら、また盛り返す。きっと新しい文庫版で獅子文六を知った若い世代は自分たちが獅子文六は発見したと思っているだろう。そこがいい。

県立神奈川近代文学館にて「没後50年獅子文六展」開催中(2020年3月8日まで)

>> 詳細はこちら|神奈川近代文学館公式サイト

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。