Web版 有鄰 第571号 だいじょうぶ、すぐ近くに美術館があるのだから/蔵屋美香

だいじょうぶ、すぐ近くに美術館があるのだから – 2面

蔵屋美香

コロナ禍における美術館

2020年がこんな年になるなんて、誰が予想したでしょう。人もお金もモノも情報もすごいいきおいで世界を駆けめぐっている。その量はこれからもどんどん増え続けるだろう――漠然と思い描いていたこんな未来図は、小さなウイルスのおかげで一挙にその姿を変えました。たいへんな思いをされている方は、それこそ数えきれないでしょう。わたしが勤める横浜美術館も、2月末に臨時休館を余儀なくされました。人のいない美術館、人が見ることのない作品ほどこの世にさびしいものはないことを、あらためて実感しました。7月に「ヨコハマトリエンナーレ2020AFTERGLOW―光の破片をつかまえる」(2020年7月17日ー10月11日)をもって活動を再開しましたが、コロナウイルス感染対策という、これまで経験したことのない業務に直面する日々でした。

しかし、わたしにとってこの経験は悪いことばかりではありませんでした。美術館に就職してから20年以上、とにかく忙しく働いてきましたが、4月、5月の在宅勤務期間中は、ほぼ初めてというぐらいの長さで、静かにものを考える時間を持つことができました。たくさんの本を読み、音楽を聴きました。毎日家の中にいるため、自分自身のからだを強く意識するようになり、食べる、眠るといった基本的な事がらが重大な関心事となりました。向かいの家の庭の花が開いたといった、半径100メートルほどの小さな出来事が、くっきりと意識に入ってくるようにもなりました。このように身近なことがこころの大きな部分を占める一方で、日々のニュースに接すれば、世界のあらゆる地域で、人々が自分と同じ恐れや感覚の変化に向き合っているさまを目にします。身の回りのことに敏感になりつつ、その意識は内に引きこもるだけではなく、世界に向かって開かれている――それは正反対のものがひとつにつながるような、不思議な感覚でした。

コロナウイルスの影響は思った以上に長引き、しばらくは遠くへ旅に出る機会も制限されそうです。この中で、わたしのみならずおそらく多くの人が経験したであろう「身近なものから世界につながる感覚」を、なんとか手放すことなく、これからのくらしに活かす道を探っていかなければ、と感じます。

美術館の歴史と役割

ではその中で、美術館はいったいどのような役割を担うことができるでしょうか。

少し歴史をさかのぼってみましょう。日本における美術館、博物館の歴史は、1872(明治5)年の文部省博物館(現・東京国立博物館)をもって始まります。このとき設立の基礎となったのが、日本で最初の博覧会、「湯島聖堂博覧会」(1872年)のために集められた、動植物や美術工芸、機械類に至る膨大な物品でした。この博覧会の来場者数は約15万人。つまり日本の美術館、博物館の歴史は、一時的に珍しいものが集められ、そこに何十万人もの人々が訪れて盛り上がる、「大きなお祭り」をきっかけとしてスタートしたのです。

対照的に、たとえばフランスのルーヴル美術館は、王侯貴族がすでに持っていた数多くのコレクションを広く人々に公開するため、1793年にオープンしました。つまり、どちらかというと「これまで長くそこにあったものを、これからも長く、広く見せる」ために設立されたのです。

美術館、博物館の展示にはふたつの種類があります。ひとつはその館が持っている所蔵作品を展示する「コレクション展」「所蔵作品展」と呼ばれるものです。もうひとつは、よそからお借りした作品を集めて一定の期間だけ行う「特別展」「企画展」と呼ばれるものです。どちらも大事な美術館、博物館の活動の柱ですが、地味なコレクション展に比べて、特別展は宣伝も華やかで、いま見ないともう見られないかもしれないと多くの人々が詰めかけ、ときに入場待ちの長い列ができます。

いまでもルーヴル美術館を訪れる人の多くは、ルーヴル美術館の持ち物なのだからどこかへ逃げ出すわけでもないのに、まず《モナ・リザ》を見に行きます。けれども日本では、上に述べたような歴史的な経緯の違いから、目につきやすい特別展を中心に美術館、博物館の活動を捉える風潮があります。

しかし、実はコロナウイルスがもたらした事態の中でわたしが得た「身近なものから世界につながる感覚」を活かすために、美術館、博物館の持つコレクションほどふさわしいものはないのです。

何よりコレクションは、基本的にいつまでもその館にあります。つまり、特別展のためによそから集められる作品に比べ、とても身近なものなのです。子どものころ見た作品を大人になってからもう一度見たらすっかり変わって感じられた、といった貴重な経験ができるのも、身近にあるコレクションならではです。またコレクションは自分のところの持ち物なので、あちこちから作品を運んでくる特別展に比べて経費がかからず、したがって観覧料も安価です。つまりお値段も身近なのです。

しかも日本の美術館、博物館が持つコレクションは、世界有数の豊かさを誇ります。バブル期に設立され、いまでは到底手が届かないようなピカソ、セザンヌ、ダリなどの名品を持つ美術館(横浜美術館もそのひとつです)もありますし、地元出身作家のコレクションがとても充実しているところもあります。つまり、身近であるにもかかわらず、わたしたちは、それらの作品を通して、異なる国や地域、時代へとつながることができるのです。

コレクションから作品を楽しむ

さて、こんなにいいところいっぱいのコレクションですが、とはいえ、いつも同じ作品ばかり見ていては飽きてしまいそう、と心配な方もいらっしゃるかと思います。そんなときのために、作品を見るためのさまざまな方法を知っておくと便利です。

たとえば表現されているテーマについて知る。作者について調べる。その作品が作られた時代の状況を考える。同じ作者の他の作品を見たり、同時代に作られた他の作品と比べたりする。切り口は無数にあります。

ただ、これらはどちらかというと、後で本やインターネットで調べて初めてわかる視点です。これらとは別に、もっと、会場をふらりと歩いて、なんの前知識も調べ物もなしに作品を楽しむやり方はないものでしょうか。

特に絵画作品についてわたしがおすすめするのが、「フォーマリズム」と呼ばれる、美術批評でよく使われる方法です。「フォーマリズム」の「フォーム」とは「かたち」のこと。つまり、ひとつの作品について、作者やテーマや描かれたモチーフはいったん脇に置き、ひたすら色やかたち、構図について分析する見方です。この見方を覚えると、作者やテーマについての知識がなくても目の前の作品を楽しむことができるようになります。また、この作者はこうやって色やかたち、構図を決めていったのか、と制作過程を追体験する気分を味わうこともできます。

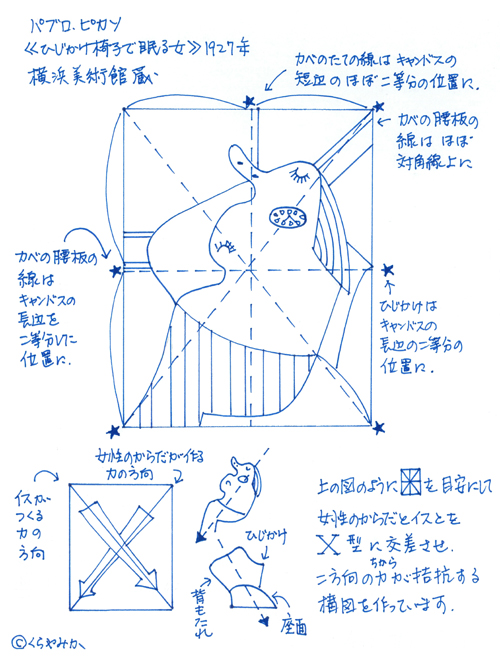

ここでは一番簡単な、水平、垂直線によって画面を4分割したり、画面の4つの角を結んで対角線を引いてみたりする方法をご紹介します。作例は、横浜美術館のコレクションから、パブロ・ピカソ《ひじかけ椅子で眠る女》(1927年)です。4分割構図、対角線構図は、絵を学び始めて最初に習う基礎的な構図ですが、驚くほど多くの作品の中で利用されており、これ以外にもたくさん見つかると思います。いろいろな美術館に気軽に出かけ、さまざまなコレクションを素材に、ぜひ試してみてください。なお、ピカソの作品は、横浜美術館「トライアローグ展」(2020年11月14日ー2021年2月28日)に出品されます。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。