Web版 有鄰 第600号 「有鄰」600号のあゆみ① 地域・文化・人をつなぐ媒体として書店が編集を続けた57年

「有鄰」600号のあゆみ①

地域・文化・人をつなぐ媒体として書店が編集を続けた57年

当紙は今号で600号となる。

57年余の長きにわたって1号も休むことなく刊行(毎月、2010年から隔月)を続けた結果である。

書店が発行しお客様に配布する新聞形態の媒体のうち、これだけ長きに渡って刊行されたものは、おそらく唯一無二であろう。

編集部の思い入れが強い記事を紹介しながら、情報紙「有鄰」の成り立ちと歴史を振り返る。

- 当Webページに相当する実際の紙面

レイアウトは異なるが、項目ごとに紙面と同内容を掲載する。

- フルネームの人名は原則として敬称略

- 画像はすべて有隣堂蔵

- 書籍はすべて有隣堂刊

- 『書名』リンクの書籍は、2025年9月現在も新刊で購入可能。

- リンクのない書籍は、現在品切れのため購入不可。図書館等をご活用ください。

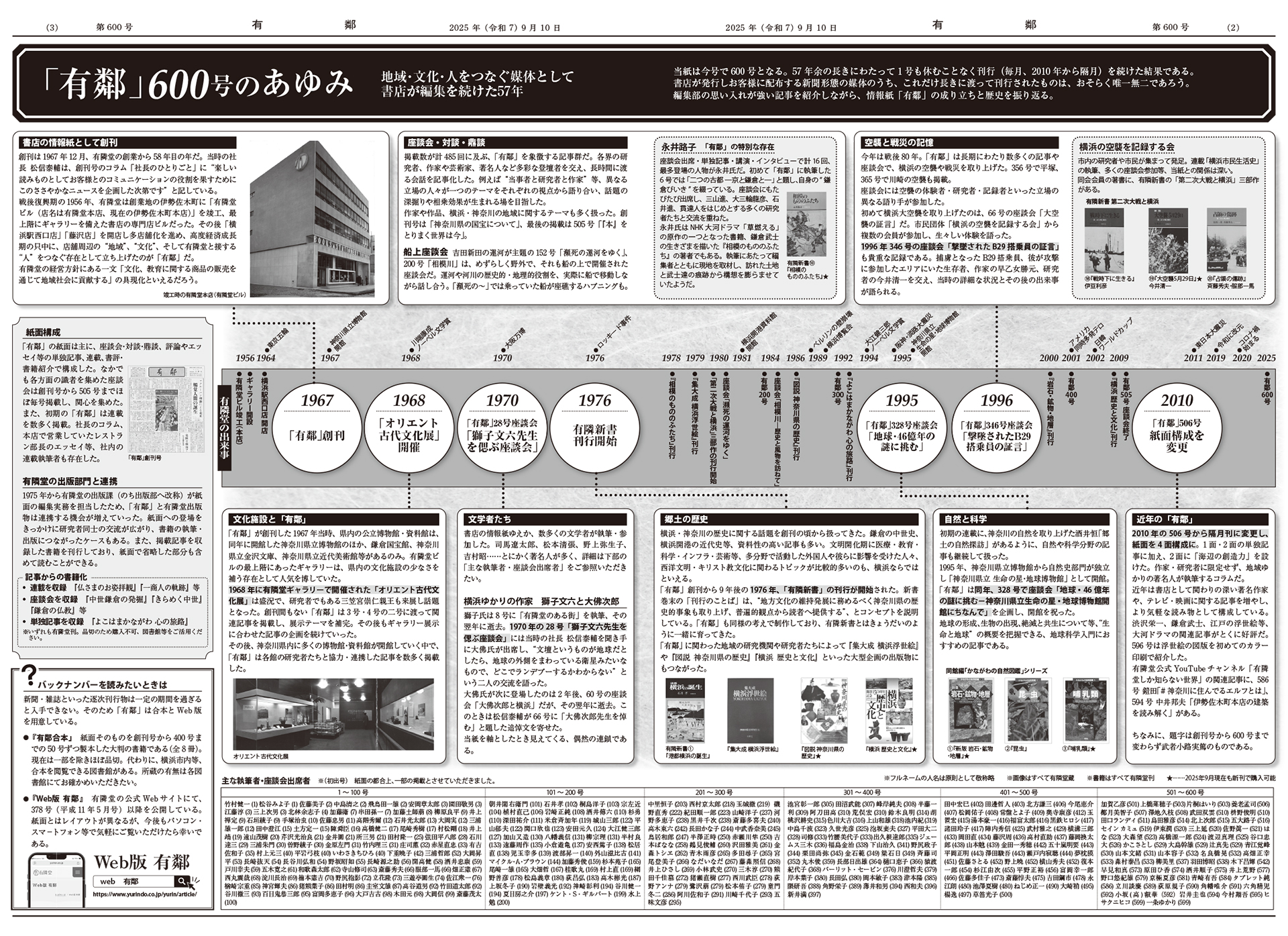

1967年

「有鄰」創刊

書店の情報紙として創刊

-

- 「有鄰」創刊号

創刊は 1967年 12月、 有隣堂の創業から58年目の年だ。

当時の社長松信泰輔は、創刊号のコラム「社長のひとりごと」に “楽しい読みものとしてお客様とのコミュニケーションの役割を果すためにこのささやかなニュースを企画した次第です” と記している。

戦後復興期の1956年、有隣堂は創業地の伊勢佐木町に「有隣堂ビル(店名は有隣堂本店、現在の伊勢佐木町本店)」を竣工、最上階にギャラリーを備えた書店の専門店ビルだった。

-

- 竣工時の有隣堂本店(有隣堂ビル)

その後「横浜駅西口店」「藤沢店」を開店し多店舗化を進め、高度経済成長期の只中に、店舗周辺の “地域”、“文化”、そして有隣堂と接する “人” をつなぐ存在として立ち上げたのが「有鄰」だ。

有隣堂の経営方針にある一文「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」 の具現化といえるだろう。

紙面構成

「有鄰」の紙面は主に、座談会・対談・鼎談、評論やエッセイ等の単独記事、連載、書評・書籍紹介で構成した。

なかでも各方面の識者を集めた座談会は創刊号から505 号までほぼ毎号掲載し、 関心を集めた。

また、初期の「有鄰」は連載を数多く掲載。社長のコラム、本店で営業していたレストラン部長のエッセイ等、社内の連載執筆者も存在した。

有隣堂の出版部門と連携

1975年から有隣堂の出版課(のち出版部へ改称)が紙面の編集実務を担当したため、「有鄰」と有隣堂出版物は連携する機会が増えていった。

紙面への登場をきっかけに研究者同士の交流が広がり、書籍の執筆・出版につながったケースもある。

また、掲載記事を収録した書籍を刊行しており、紙面で省略した部分も含めて読むことができる。

記事からの書籍化

- 連載を収録 『仏さまのお姿拝観』『一商人の軌跡』等

- 座談会を収録 『中世鎌倉の発掘』『きらめく中世』『鎌倉の仏教』等

- 単独記事を収録 『よこはまかながわ 心の旅路』

※いずれも有隣堂刊。品切のため購入不可、図書館等をご活用ください。

1968年

「オリエント古代文化展」開催

文化施設と「有鄰」

「有鄰」が創刊した 1967年当時、県内の公立博物館・ 資料館は、同年に開館した神奈川県立博物館のほか、鎌倉国宝館、神奈川県立金沢文庫、神奈川県立近代美術館等があるのみ。

有隣堂ビルの最上階にあったギャラリーは、県内の文化施設の少なさを補う存在として人気を博していた。

1968年に有隣堂ギャラリーで開催された「オリエント古代文化展」は盛況で、研究者でもある三笠宮崇仁親王も来展し話題となった。

創刊間もない「有鄰」は3号・4号の二号に渡って関連記事を掲載し、展示テーマを補完。

その後もギャラリー展示に合わせた記事の企画を続けていった。

その後、神奈川県内に多くの博物館・資料館が開館していく中で、「有鄰」は各館の研究者たちと協力・連携した記事を数多く掲載した。

-

- オリエント古代文化展

1970年 「有鄰」28号

獅子文六先生を偲ぶ座談会

文学者たち

書店の情報紙ゆえか、数多くの文学者が執筆・参加した。

司馬遼太郎、松本清張、野上弥生子、吉村昭……とにかく著名人が多く、詳細は下部(当Web版では次ページ)の「主な執筆者・座談会出席者」をご参照いただきたい。

横浜ゆかりの作家

獅子文六と大佛次郎

獅子氏は8号に「有隣堂のある街」を執筆、その翌年に逝去。

1970年の28号「獅子文六先生を偲ぶ座談会」には、当時の社長松信泰輔を聞き手に大佛氏が出席し、“文壇というものが地球だとしたら、地球の外側をまわっている衛星みたいなもので、どこでランデブーするかわからない”という二人の交流を語った。

大佛氏が次に登場したのは 2年後、60号の座談会「大佛次郎と横浜」だが、その翌年に逝去。

このときは松信泰輔が66号に「大佛次郎先生を悼む」と題した追悼文を寄せた。

当紙を軸としたとき見えてくる、偶然の連鎖である。

1976年

有隣新書 刊行開始

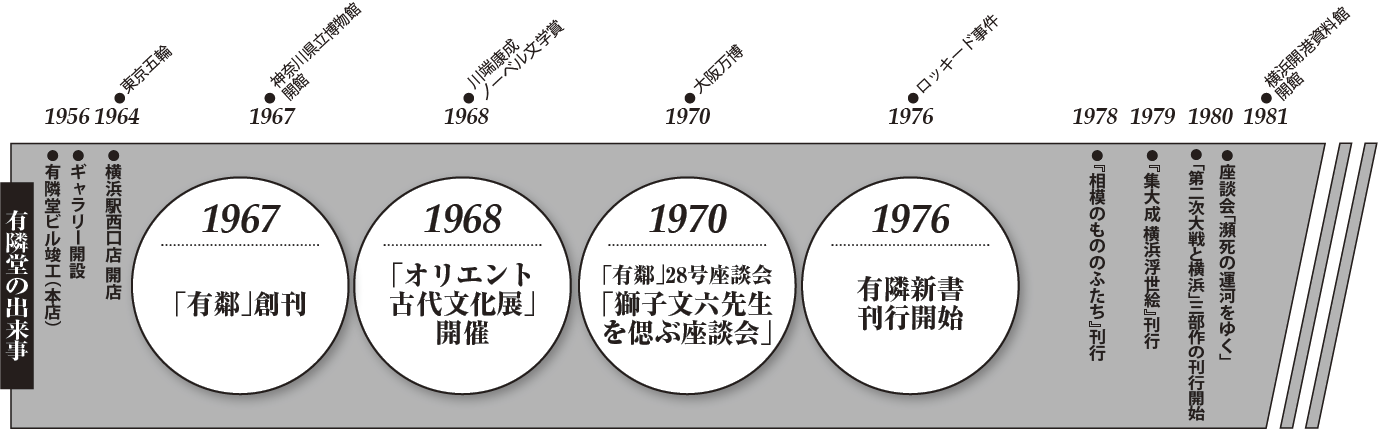

郷土の歴史

横浜・神奈川の歴史に関する話題を創刊の頃から扱ってきた。

鎌倉の中世史、横浜開港の近代史等、資料性の高い記事も多い。

文明開化期に医療・教育・科学・インフラ・芸術等、多分野で活動した外国人や彼らに影響を受けた人々、西洋文明・キリスト教文化に関わるトピックが比較的多いのも、横浜ならではといえる。

「有鄰」創刊から9年後の1976年、「有隣新書」 の刊行が開始された。

新書巻末の「刊行のことば」は、“地方文化の維持発展に務めるべく神奈川県の歴史的事象も取り上げ、普遍的観点から読者へ提供する”、とコンセプトを説明している。

「有鄰」も同様の考えで制作しており、有隣新書とはきょうだいのように一緒に育ってきた。

「有鄰」に関わった地域の研究機関や研究者たちによって『集大成 横浜浮世絵』 や『図説 神奈川県の歴史』『横浜 歴史と文化』といった大型企画の出版物にもつながった。

-

- 左から、有隣新書①『港都横浜の誕生』、『集大成横浜浮世絵』、『図説神奈川県の歴史』、『横浜 歴史と文化』

座談会・対談・鼎談

掲載数が計485回に及ぶ、「有鄰」を象徴する記事群だ。

各界の研究者、作家や芸術家著名人など多彩な登壇者を交え、長時間に渡る会話を記事化した。

例えば、“当事者と研究者と作家”等、異なる立場の人々が一つのテーマをそれぞれの視点から語り合い、話題の深掘りや相乗効果が生まれる場を目指した。

作家や作品、横浜・神奈川の地域に関するテーマも多く扱った。

創刊号は「神奈川県の国宝について」、最後の掲載は505号「『本』をとりまく世界は今」。

船上座談会

吉田新田の運河が主題の152号「瀕死の運河をゆく」、 200号「相模川」は、めずらしく野外で、それも船の上で開催された座談会だ。

運河や河川の歴史的・地理的役割を、実際に船で移動しながら話し合う。

「瀕死の~」では乗っていた船が座礁するハプニングも。

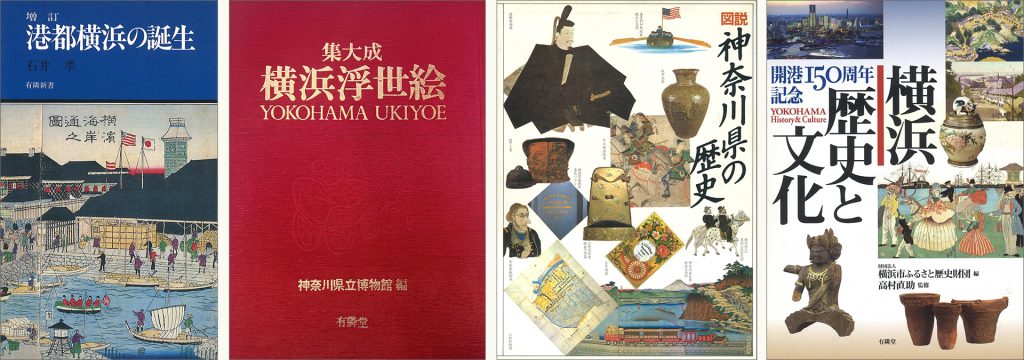

永井路子

「有鄰」の特別な存在

座談会出席・単独記事・講演・インタビューで計16回、最多登場の人物が永井氏だ。

初めて「有鄰」に執筆した6号では 「二つの古都 ―京と鎌倉と―」と題し、 自身の “鎌倉びいき”を綴っている。

座談会にもたびたび出席し、三山進、大三輪龍彦、石井進、貫達人をはじめとする多くの研究者たちと交流を重ねた。

永井氏はNHK大河ドラマ 「草燃える」 の原作の一つとなった書籍、鎌倉武士の生きざまを描いた『相模のもののふたち』の著者でもある。

執筆にあたって編集者とともに現地を取材し、訪れた土地と武士達の痕跡から構想を膨らませていたようだ。

-

- 有隣新書⑲『相模のもののふたち』

1995年 「有鄰」328号

座談会 地球・46億年の謎に挑む

自然と科学

初期の連載に、神奈川の自然を取り上げた酒井恒「郷土の自然探訪」があるように、自然や科学分野の記事も継続して扱った。

1995年、神奈川県立博物館から自然史部門が独立し「 神奈川県立生命の星・地球博物館」として開館。

「有鄰」は同年、328号で座談会「地球・ 46億年の謎に挑む――神奈川県立生命の星・地球博物館開館にちなんで」を企画し、開館を祝った。

地球の形成、生物の出現、絶滅と共生について等、“生命と地球” の概要を把握できる、地球科学入門におすすめの記事である。

-

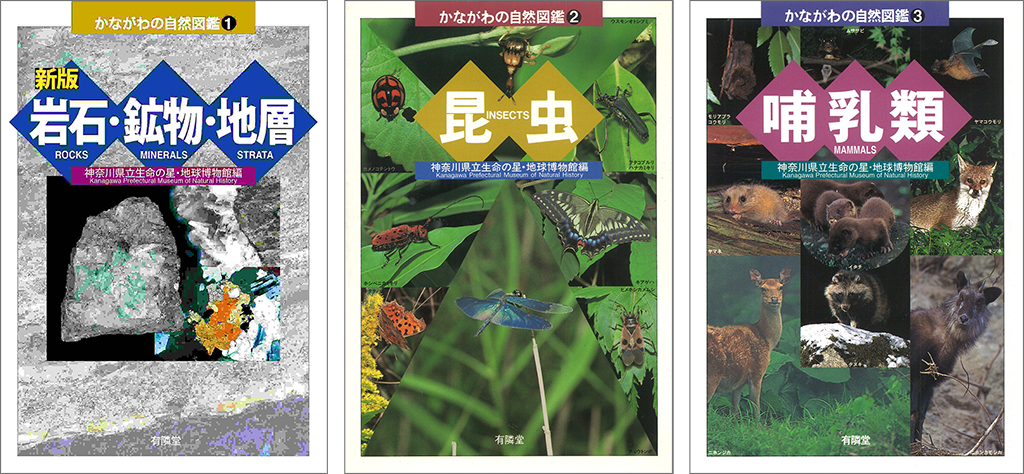

- 同館編「かながわの自然図鑑」シリーズ

左から、①『新版岩石・鉱物・地層』、②『昆虫』、③『哺乳類』

1996年 「有鄰」346号

座談会 撃墜されたB29搭乗員の証言

空襲と戦災の記憶

今年は戦後 80年。

「有鄰」は長期にわたり数多くの記事や座談会で、横浜の空襲や戦災を取り上げた。

356号で平塚、365号で川崎の空襲も掲載。

座談会には空襲の体験者・研究者・記録者といった立場の異なる語り手が参加した。

初めて横浜大空襲を取り上げたのは、66号の座談会「大空襲の証言」だ。

市民団体「横浜の空襲を記録する会」から複数の会員が参加し、生々しい体験を語った。

1996年 346号の座談会「撃墜されたB29搭乗員の証言」も貴重な記録である。

捕虜となったB29搭乗員、彼が攻撃に参加したエリアにいた生存者、作家の早乙女勝元、研究者の今井清一を交え、当時の詳細な状況とその後の出来事が語られる。

横浜の空襲を記録する会

市内の研究者や市民が集まって発足。連載「横浜市民生活史」の執筆、多くの座談会参加等、当紙との関係は深い。

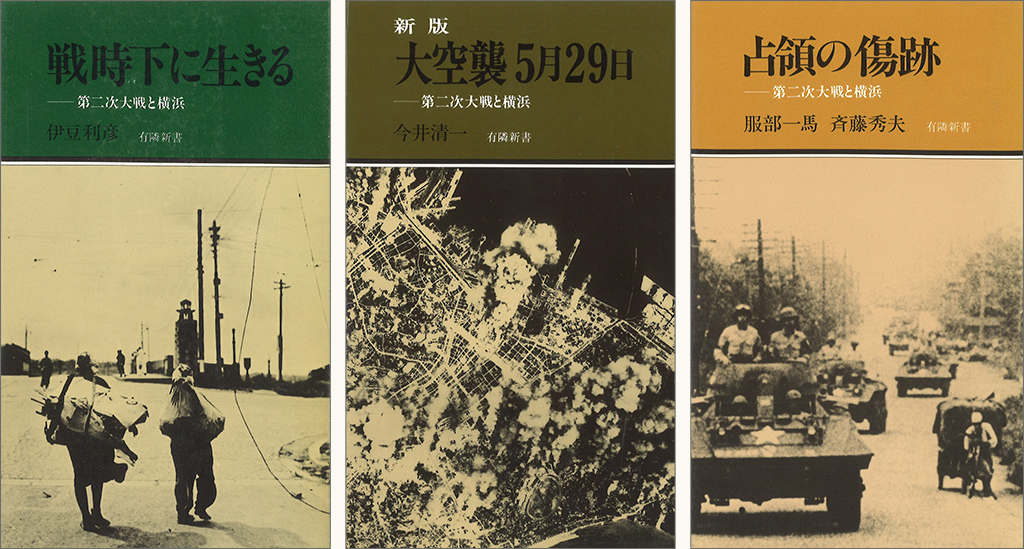

同会会員の著書に、有隣新書「第二次大戦と横浜」三部作がある。

-

- 有隣新書「第二次大戦と横浜」

左から、⑱伊豆利彦『戦時下に生きる』、⑲今井清一『大空襲5月29日』、⑳斉藤秀夫・服部一馬『占領の傷跡』

2010年 「有鄰」506号

紙面構成を変更

近年の「有鄰」

2010年の506号から隔月刊に変更し、紙面を4面構成に。

1面・2面の単独記事に加え、2面に「海辺の創造力」 を設けた。

作家・研究者に限定せず、地域ゆかりの著名人が執筆するコラムだ。

近年は書店として関わりの深い著名作家や、テレビ・映画に関する記事を増やし、より気軽な読み物として構成している。

渋沢栄一、鎌倉武士、江戸の浮世絵等、大河ドラマの関連記事がとくに好評だ。

596号は浮世絵の図版を初めてのカラー印刷で紹介した。

有隣堂公式 YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」の関連記事に、586号 鎧田「#神奈川に住んでるエルフとは 」、594号 中井邦夫「 伊勢佐木町本店の建築を読み解く」がある。

ちなみに、題字は創刊号から600号まで変わらず武者小路実篤のものである。

バックナンバーを読みたいときは

新聞・雑誌といった逐次刊行物は一定の期間を過ぎると入手できない。

そのため「有鄰」は合本と Web版を用意している 。

有鄰合本

紙面そのものを創刊号から400号までの50号ずつ製本した大判の書籍である(全8冊)。

2025年9月現在は、一部を除きほぼ品切。

代わりに、横浜市内等、合本を閲覧できる図書館がある。所蔵の有無は各図書館にてお確かめいただきたい。

Web版 有鄰

有隣堂の公式Webサイトにて 、378号(平成5年11月号)以降を公開している。

紙面とはレイアウトが異なるが、今後もパソコン・スマートフォン等で気軽にご覧いただけたら幸いである。

Web版 有鄰 410号~600号 スマートフォン・パソコンに適した表示

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。