Web版 有鄰 第596号 版元のお仕事 /桑山童奈

第596号に含まれる記事 2025/1/1発行

版元のお仕事

桑山童奈

錦絵の「版元」

-

- 「吉原傾城新美人合自筆鏡 大もんしや ひともと たか袖」

蔦重版 北尾政演画

神奈川県立歴史博物館所蔵

浮世絵は、江戸時代に生まれた日本が誇るアートである。葛飾北斎、歌川広重などの浮世絵師の名前は、誰でもあげることができるであろう。しかし、紙や絹地に直接描く肉筆浮世絵は別として、現在、浮世絵として紹介される作品の多くを占める木版画は、浮世絵師の力だけでは完成しない。木版画の浮世絵は絵を描く浮世絵師、版木を彫る彫師、版木に紙を置いて摺る摺師(すりし)の三者の分業で制作する。明和2(1765)年以降に制作が可能になったと伝えられる、何枚もの版木を摺って一枚の版画を完成させる多色摺の「錦絵」は、彫師や摺師の高度な技術なくしてはできない。

さらに、市場に流通する商品であった浮世絵の出版には、前述の技術部門の人々の総元締めとして出版と流通を担う、版元と呼ばれる存在があった。昨今話題になっている蔦屋重三郎(屋号、耕書堂)は、浮世絵の黄金時代とされる寛政年間に喜多川歌麿と東洲斎写楽の名作を世に出した業績により、これまでも浮世絵の版元の中で最も知られた存在であった。

江戸時代の出版物は、学術的な内容の「書物」と娯楽的な内容の「草紙」に分かれ、出版する版元も別であった。浮世絵は、後者に含まれ、江戸で地本問屋と呼ばれた版元たちが出版していた。版元と浮世絵師は、版元が浮世絵師に作画を依頼する、という関係であった。したがって、名作は浮世絵師の力だけでは生まれなかった、のである。蔦重(蔦屋の通称)以外にも「神奈川沖浪裏」で知られる「冨嶽三十六景」シリーズほか葛飾北斎の作品を多く手がけた西村屋与八(屋号、永寿堂)、初代歌川広重の出世作「東海道五拾三次」の竹内孫八(同、保永堂)など、浮世絵師の画業に大きな役割を果たした版元がいた。

目で見る版元

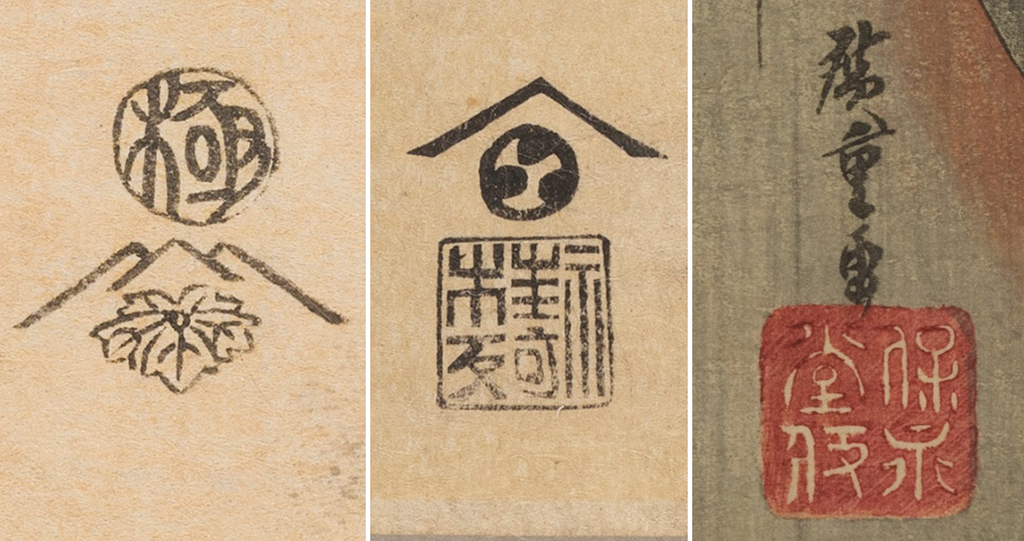

浮世絵を出版した版元はその画面をみるとわかる。浮世絵の画面には絵以外に、商品名といえる絵の名称、絵師の署名、版元の商標である版元印、改印(あらためいん)、などが摺られている。改印とは出版するための検閲を受けた証の印である。版元印や改印は下絵に押印された印を彫って、摺られた。浮世絵出版の歴史の中で形状は変化するが、版元印には版元の名前や屋号、あるいはその略称の文字を意匠化したもの、記号と文字を組み合わせて意匠化した紋のようなものがある。それだけで版元名がわかるものもあるが、◯や△などの図形の中に文字を一文字、あるいは記号を一つだけ入れたものは、それだけでは現代のわたしたちには理解できない。

しかし、これまでの先人たちによる研究のおかげで、現在も錦絵の中の商標から版元名を知ることができる。明治文化研究で知られる石井研堂が広瀬菊雄と大正9(1920)年に出版した『地本錦絵問屋譜(じほんにしきえどんやふ)』(伊勢辰商店刊)では、このような版元の商標を山形、◯などのかたちで分類した索引を設けた上で、版元の名前、所在地、作例を紹介している。手書きで写された版元印の一覧は目に楽しく、またその数の多さに驚かされる。当館所蔵作品から紹介すると写真①は蔦屋重三郎、下部は蔦の葉の紋である。②は西村屋与八、③は竹内孫八の商標である。

-

- 〈左〉蔦屋重三郎

〈中央〉西村屋与八

〈右〉竹内孫八

神奈川県立歴史博物館所蔵

話は逸れるが、ここで浮世絵の画面のみどころとしてもう一つ、浮世絵師の署名をあげたい。同じ浮世絵師であっても、絵を描いた時期によって署名の書体が異なる。葛飾北斎にいたっては名前も替わる。さまざまな書体の署名から、浮世絵師の人柄が窺えるように思う。

紙面に限りがあるので改印の紹介はしないが、今後、展覧会や画集などで浮世絵の細部に目を凝らしてみることをおすすめしたい。自身の感覚に過ぎないかもしれないが、細部まで眼にすることで、出版当時の人々の浮世絵の楽しみ方に少し近づけるような気がするのである。

版元の仕事

現在まで残った浮世絵から、プロデューサーとしての版元の仕事がどんなものであったか、考えてみよう。葛飾北斎の「冨嶽三十六景」は36景とうたいながら10点多い、46点出版されたことは有名である。人気が出たため、商機を逃さずに36点を超えて出版を続けたと考えられている。一方、シリーズが中途で終わってしまったと思われる例もある。東海道五十三次を主題とするシリーズは、53駅に日本橋と京を加えた55点あるいは56点で完結することが多いが、初代広重が描いた「村鉄」という版元印のある「東海道五十三次細見図会」は、日本橋から小田原までの10点だけが確認されている。人気が出ずに途中で打ち切ったか? あるいは版元の経営が急激に悪化して出版を継続できなくなったか? などと中断の理由を推測してしまう。「東海道五十三次細見図会」は、初代広重には珍しく鳥瞰図でとらえた東海道の旅路を上部に、旅人のさまざまな風俗を少しユーモラスな表現で下部に描いた、現代人の眼でみると楽しいシリーズなので、その中断は惜しまれる。このような例から、錦絵出版の成功は浮世絵師だけでなく、版元の力量に負う部分も少なくないことが窺われる。

横浜と版元

-

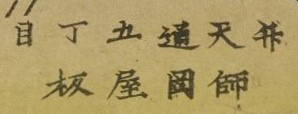

- 下図右上の「弁天通五丁目 師岡屋板」(拡大)

神奈川県立歴史博物館所蔵

-

- 「横浜高台英役館之全図」歌川広重(二代)画

神奈川県立歴史博物館所蔵

これらの錦絵の版元は江戸の町にあり、明治になっても錦絵の出版を継続した版元も少なくない。『有鄰』愛読者諸氏には、開港期の横浜の町や来日した外国人の姿を描いた「横浜浮世絵」に親しみを感じている方も多いと思われる。横浜開港をきっかけに800点以上出版された横浜浮世絵も、大部分は江戸にあった版元で出版されたものである。しかし、ごく一部に横浜の版元から出版されたものもある。喜斎立祥と名乗った時期の二代歌川広重が山手にあったイギリス公使館を描いた「横浜高台英役館之全図」(明治2〈1869〉年頃刊)の画中には、「弁天通五丁目 師岡屋板」(図版右上)と記されている。つまり、横浜に開業した版元が横浜の情報を発信し始めた証なのである。師岡屋こと師岡屋伊兵衛は、数点の錦絵のほか、横浜の絵図も出版している。

浮世絵の魅力はすべて浮世絵師の能力によるものと語られがちである。しかし、浮世絵の背後には版元の力や本稿では触れることができなかった彫師・摺師の優れた力があった。そして、話題の蔦屋重三郎以外にも優れた版元たちが活躍して、後世の私たちの生活をも楽しませ続けてくれている。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。