Web版 有鄰 第598号 星月夜の邂逅 谷崎の失われたフィルム /辻原 登

星月夜の邂逅 谷崎の失われたフィルム

辻原 登

坂道の魔力

昨年の12月24日の夜、横浜・元町の居酒屋で忘年会があった。私は少し酔っていて、石川町駅へ向かう友人たちと別れたあと、みなとみらい線元町・中華街駅へ向かうつもりが迷ってしまった。

元町から山手にかけて谷が幾つも入り組んで、坂道が錯綜する。昔の外国人居留者はこの地形をブラフ(bluff・崖)と呼んで、今もその呼称があちこちに残っている。例えば、大丸谷坂上の山手イタリア山庭園内にあるカトリック教会の建物は「ブラフ18番館」と言った具合である。かつてブラフ・ホテルというホテルもあった。

……星月夜である。私はどうやら四辻で左に行くべきところを右に曲がって、坂を登っているようだ。やがて道は二手に分かれ、「代官屋敷跡」の門を見た。するとこの坂道は代官坂だ。引き返そうか……。しかし、いったん坂を登り始めたら途中で引き返すのは難しい。坂道には不思議な魅力というか魔力がある。

白川静の『字通』によれば、「坂」は一般の急坂を、「阪」は神域を表わすそうだが、怖いのは「道」である。「異族の首を携えて除道を行う意、祓いおえたところを道という」。

私は道を右に選んで、代官坂トンネル方向へ登って行く。この先に、確か「クリフサイド」という大きなダンスホールがあった筈だ。「ブラフ」ではなくこちらはなぜか「クリフ(cliff)」なのである。

ブラフは川・湖・海に面する幅の広い崖・岬、クリフは特に「海岸の断崖」と辞書にある。クリフはどうしてもサイパン島の「バンザイ・クリフ」を思い出して、暗澹とした気持になる。

「クリフサイド」が目の前に迫る。まるで『アラビアン・ナイト』にでも出て来そうな、幾層にも重なった赤い屋根と白い壁の巨大建造物である。

「クリフサイド」は、昭和21年(1946)にダンスホール、ナイトクラブとして建てられた。敗戦から1年後である。戦前、横浜を代表する産業の一つだったスカーフの輸出で儲けた商人が、米軍人用に建てたらしい。

昭和の時代には、全国至るところにダンスホールがあった。今ではすっかり廃れてしまっているが。徳田秋声に、信州の田舎町を舞台にした「町の踊り場」という名短篇がある。「クリフサイド」もナイトクラブ、ダンスホールとしては疾(とっく)に営業を止めていると聞いた。

しかし、坂道を登るにつれて、建物からバンドの演奏の響きと大勢の人のざわめきが聞こえて来る。復活したのだろうか? ……そうだ、今夜はクリスマス・イヴだ。どうやらイヴを祝ってダンスパーティーが開かれているらしい。私はダンスが苦手だが、つい覗いてみたくなって、明るいエントランスの方へ進むと、いきなり一人の男が出て来て、危うくぶつかりそうになった。

小肥りなその人物は、山高帽をかぶったタキシードの出立ちである。縞ズボンは折目正しく、馬の頭の銀握りのステッキをつき、左の薬指にオパールをはめ、首に望遠鏡を掛けている。

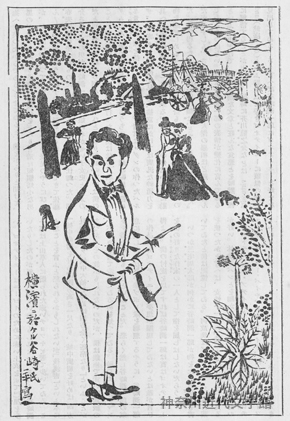

思わず私は、「谷崎!?」とつぶやいた。その姿と出立ちが、かつて見た岡本太郎の父、漫画家岡本一平描く「横濱ニ於ケル谷崎氏」のスケッチそっくりだったのだ。

-

- 岡本一平 画「横濱ニ於ケル谷崎氏」

「新潮」1924年4月号に掲載

県立神奈川近代文学館 提供

その人影が実在なのか、亡霊、つまり私の妄想に過ぎないのか、私にはどちらでもよかった。私は踵を返して“谷崎”のあとを尾け始めた。

男は代官坂を下って、「代官所」先で右に折れ、額坂から元町公園へと入って行く。

谷崎と映画製作

谷崎は一時山手に住んで、映画作りに熱中していたことがある。「まことに映画は人間が機械で作り出すところの夢であると云はねばならない」(「映畫雑感」)。

また彼のダンス好きも有名で、ロシア人の教師について、グランドホテルの仮装舞踏会などにも夜な夜な出没していたという。

大正12年(1923)、関東大震災に遭遇して、谷崎は横浜を去って神戸に移り住む。

昭和2年(1927)、芥川龍之介が大阪にやって来る。有名な「筋のない小説論争」を二人が闘わせていた最中である。芥川を歓迎する宴が開かれる。そこに根津夫人松子がいた。谷崎と松子の出会いはこの時である。しかし、松子は谷崎でなく芥川のファンであった。その夜、芥川は谷崎と別れ難く、神戸に帰ろうとする谷崎を大阪の宿に引き留める。翌日、二人は根津松子の誘いでダンス場に出掛ける。タキシードを着る谷崎のワイシャツのボタンを芥川がはめてくれる。その時のことをのちに谷崎は、「それはまるで色女のような親切さであった」(「いたましき人」)と書いた。谷崎は松子を独占して踊り明かす。芥川の自殺はその4ヵ月後のことである。

私は「クリフサイド」から出て来たタキシードの男のあとを尾けて行く。額坂は元町公園プールに続く筈だ。道は狭く、曲がりくねり、丈高いアオキの垣根を縫って延びている。どこかで犬が吠える。次の角を曲がった途端、男の姿を見失った。と、私は大きな2つの石碑の前に立っていた。街灯の明かりが僅かに碑面を照らしている。「旧児童プール壁泉跡」と、かつてここに大正活映撮影所があったことを誌した石碑である。

-

- 元町公園内にある大正活映の碑

県立神奈川近代文学館 提供

谷崎は、大正9~10年(1920~21)、大正活映で4本の劇映画の製作に関わった。「アマチュア倶楽部」「葛飾砂子(かつしかすなご)」「蛇性の婬」「雛祭の夜」 である。

大正活映はこの4作の他数本を生んだだけで消えた。フィルムは1本も残っていない。映画評論家淀川長治(1909~98)—— 私は彼を映画の達人・記憶装置と呼ぶ――は、10歳の時、神戸で「アマチュア倶楽部」と「葛飾砂子」を見た。彼は、そのタイトルから終わりまで全部覚えていて、日本映画の最高峰と絶讃している(『映画は語る』淀川長治・山田宏一 中央公論新社)。

映画フィルムはセルロイド製で、劣化しやすく、劣化が進行すると自然発火することがある。とにかく燃えやすい。紙よりも。

私にとってもう一人の映画の達人・映画の記憶装置、山根貞男さんは言った。「映画は失われていく。日本映画の歴史は120年ほど前に始まるが、いわゆる戦前の映画は4パーセントぐらいしか残っていない」。

山根貞男さんは一昨年(2023)2月に亡くなった。20年の歳月を費やした驚異的な労作、1,060頁の『日本映画作品大事典』(2021年 三省堂)を遺して。無論その中には「アマチュア倶楽部」「葛飾砂子」「蛇性の婬」「雛祭の夜」も載っている。本でいうと、タイトルと概要だけが残っていて、作品そのものはない、言わば佚存書扱い。

山根貞男さんは失われた日本映画(フィルム)を探して全国の旅を続けた。失われたフィルムをどこかで、誰かが持っているかもしれない。こうして例えば、小津安二郎の「突貫小僧」や伊藤大輔の「忠次旅日記」三部作が発掘された。

実は、山根さんと私は東海大学の文芸創作学科で教えた長年の同僚、友人だ。

「フィルムはモノだから無くなるが、逆に、モノだからこそ、どこかに在りうるんだよ」

彼のフィルム発掘の白眉は、ロシアには戦前の日本映画のフィルムが数多くある、という情報をもとに、モスクワへ蓮實重彦氏、京橋のフィルムセンターの研究員冨田三起子氏の三人で発掘調査に向かったことだろう。

なぜロシアに戦前の日本映画のフィルムがあるのか。ソヴィエトが満州に進攻、占領した時、彼らが接収したものの中に、「満映」のものを含め大量の日本映画フィルムがあった。それがモスクワのゴスフィルモフォンドの倉庫に眠っている!

ゴスフィルモフォンドはロシア最大のフィルム・アーカイヴ。モスクワ郊外、広大な白樺の林の中にある。

山根さんたちは、ここで次々と失われた筈の日本映画を発掘した。その後も、三人はさらに二度ゴスフィルモを訪れる。

私は、その時発掘された多数のフィルムの中から、山根さんの好意で、2本の映画を見る機会に恵まれた。2006年の夏の夜、群馬県嬬恋高原にある東海大学嬬恋高原研修センターの庭に、教職員、学生たちの手で特別に設置された野外スクリーンでである。それを山根さん本人の解説付きで見るのだから、こんなぜいたくはない。

スクリーンは布製で、時々風で揺れる。画面も波立つ。上映作品は「一心太助」(サイレント、1930)と「爆弾花嫁」(サウンド版、1936)。学生たちには、屋外スクリーンもサイレント映画も初めての経験だった。

「一心太助」は、太助が担ぐ天秤の桶から大蛸が逃げ出して、町中がパニックに陥る。「爆弾花嫁」は、尺八の師匠に破門された弟子が、師匠の娘とダイナマイト心中を図ろうとするが、途中で泥棒が抱えた金壺とダイナマイトが入れ替わってしまうというスラップスティック。

スクリーンを裏側から見る学生もいた。これは私が、子供時代の経験を思い出して、いたずら心から唆したものだが、候孝賢の「恋恋風塵」にも若い恋人同士がスクリーンを裏側から見るシーンがあった。

上映の夜、折しも下の嬬恋村では花火大会があって、スクリーンの向こうに打上げ花火の大きな傘が開いたりした。

上映のあと、山根さんは、学生たちにフィルムのはかなさについて語った。

しかし、不思議な、ワクワクする話でもある。遠いロシアの森の中に、まだ日本のフィルムが多く眠っているらしい。モスクワに限らない。日本のどこかに、地球のどこかに谷崎の失われた4本のフィルムが埋もれていて、発掘を待っているかもしれないのである。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。