Web版 有鄰 第598号 戦後80年、空襲被災とその後 /羽田博昭

戦後80年、空襲被災とその後

羽田博昭

1945年5月29日、横浜大空襲があった

5月29日は、横浜大空襲の日である。この日、神奈川区から西区・中区などの中心市街地が焼き尽くされた。死者は3649人、罹災戸数は約8万戸、罹災者約31万人とされる。これより前、鶴見区が大きな被害を受けた4月15日を含め、横浜の空襲全体の被害は、死者4616人、罹災戸数10万戸、罹災者約40万人と記録されている。5月29日の被害は、それぞれその8割近くを占めていることになる。5月29日の空襲が横浜大空襲といわれるゆえんである。ただし、実際の死者数は8000人におよぶともいわれる。

では戦後80年を迎える現在、人びとは横浜大空襲をどれほど知っているだろうか。私は、横浜市内の大学で毎年一回、ゲスト講師として戦中・戦後の話をする機会があり、必ず横浜の空襲の話をした。授業の後に学生が書いた感想を読ませてもらうと、一様に横浜で市街地を焼き尽くすような空襲があったとは知らなかったと書いている。もちろん、横浜出身の学生ばかりではないので、やむを得ない面もある。しかし、東京大空襲や広島・長崎の原爆、そして沖縄戦と、教科書に書かれていることは皆よく知っているのに、地元横浜の空襲は知られていない。せめて横浜の大学で過ごす若者には、横浜大空襲のことも知ってもらいたいという思いがつのる。

横浜の空襲被害は、東京大空襲に比べれば小さく見えるかもしれない。東京では、3月10日だけで8万人以上の死者を出している。しかし、3月10日に出撃したB29は325機であるのに対して、5月29日は510機とより規模は大きかった。都市の規模が小さかったために、数として表れる被害は少なく見えるが、爆撃の規模は決して小さなものではなかった。現に、当時の横浜の中心市街地はほぼ壊滅しているのである。また、5月まで横浜は原爆投下目標の一つであった。目標から外されたことによって、5月29日の横浜大空襲が実行されたということもあまり知られていないかもしれない。

50年前、横浜の空襲を記録する会が編集して『横浜の空襲と戦災』6冊が刊行された。そこには、市民の体験記・日記や公文書、さらに米軍資料まで収録されている。その後も毎年5月29日の前後に、新聞には空襲体験者の証言が掲載され、またいくつかの市民団体が体験者の話を聞く催しを開いている。こうして、記憶を記録として残す営みは積み重ねられている。それにもかかわらず、その空襲体験や戦争体験が、横浜市民にかならずしも共有されているとはいえない現実がある。80年前の記憶は風化し、50年前の記録も忘れられようとしている。

恐怖の被災体験

-

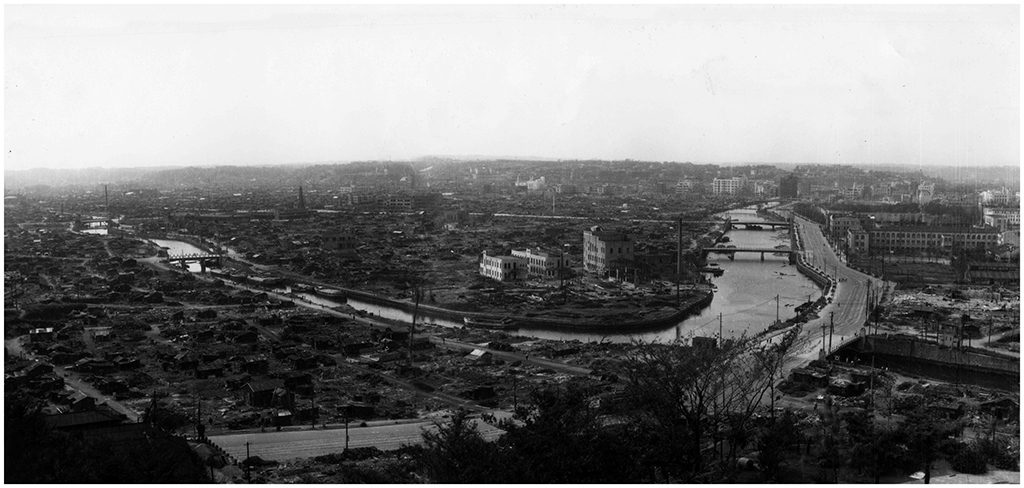

- 山手から見下ろした松影町・石川町方面の焼跡

1945(昭和20)年9月5日

横浜市史資料室 提供

横浜の空襲と戦災関係資料(米空軍図書館所蔵)

今回は松影町という限られた地域の空襲体験を紹介することで、空襲体験をより身近に感じてもらいたい。当時16歳だった鈴木健治郎は、神奈川県立工業学校の生徒だった。空襲被災後の日記と体験記を残している。実家は松影町一丁目で上総屋という蕎麦店を営んでいたが、戦時統制経済のもと休業し、父は横浜興信銀行に転業していた。5月29日の朝、健治郎は外出中だったが、空襲警報が発令されて、すぐに自宅に戻った。父も姉も出勤していて不在で、弟は千葉の親戚に疎開させていた。

一人残されていた母とともに、近所の待避壕へ避難した。母は大きな爆音に不安をつのらせていた。やがて、爆弾が落下した音や振動が待避壕を揺るがし、このままでは危ないと判断して、待避壕を出た。そこで母とははぐれたようだ。健治郎は町内の避難場所だった山手へ向かおうとしたが、すでに避難する人びとで道は身動きがとれず、川へ逃げることにした。川岸では火の粉が飛んできて衣服に着くので、結局川の中に飛び込んだ。

川に入っても火の粉は容赦なく降り注ぎ、周辺の火の熱が迫った。死体がいくつも流れてきて、恐怖で半狂乱になっている人もいたという。もちろん焼夷弾そのものも川に落ちてきた。健治郎は近くに落下した焼夷弾の衝撃で、吹き飛ばされて川に沈み込み、かぶっていた鉄兜も飛ばされてしまった。その際、顔と腕を負傷した。その後は、トタンをかぶってやり過ごしたという。やがて、爆撃が終わって、警防団員に助け上げられた。川に逃れて亡くなる人が多いなか、健治郎は若く体力があったために乗り切れたのだろう。川の中に逃げて生き残った人の証言は少なく、健治郎が日記に記した記録は貴重といえる。

健治郎は、近くの横浜国民学校が焼け残っているのを見てむやみに嬉しかったという。実際に被災した人ならではの思いだろう。自宅の焼け跡は、まだ熱かった。その後、山手の避難先で母と再会し、父や姉とも合流できた。鈴木一家は、翌30日から自宅の焼け跡での生活を再開する。自宅壕内の物品の無事を確認し、三角の骨組みにトタン屋根を置いただけのバラックで生活を始める。町内の人たちも皆もとの自宅跡に戻り、助け合って暮らした。鈴木家では、半月後には大工を頼んで本小屋の建築にとりかかり、月末には一応完成した。

こうして、なんとか生活の再建を果たしつつあったが、やがて8月15日の敗戦を経て、占領軍が進駐してくると、松影町一帯は米軍に接収されることになった。9月17日に24時間以内の立ち退きを求められたため、一時町内の人びとは焼け残ったビルで共同生活を送った。そこも立ち退きを迫られると、父が石川町に土地を見つけ、新たに家を建築することになった。こうして、鈴木家の石川町での新生活が始まるが、それから半年も経たない翌1946年2月に父は病死した。空襲被災から米軍による接収、立ち退きと続いたこの間の心労がたたったのだろう。実は、健治郎自身も接収から石川町移転までの1ヶ月間、腸チフスで入院していた。空襲被災がもたらす心身の負担が、想像以上であったことがうかがえる。

戦争がもたらす非情

父清三郎は空襲被災後に、松影町内会の会長に選出され、家族だけでなく町内のまとめ役となっていた。その頃の町内会資料が2、3残されている。それによると町内の空襲による死者は51人でその名簿のなかに、桑原行道という名がある。当時61歳で自宅で発見されたらしい。その子息桑原行男は、当時陸軍中尉として出征していた。1944年4月、行男は中国大陸から南方に向かう輸送船が撃沈され、乗員の3分の2が死亡するなかで奇跡的に救助され、その後セレベス島に上陸していた。そこで敗戦を迎え、捕虜生活を送った後に1946年6月に復員した。ところが、復員してみると、自宅のあった松影町は焼け野原となった上に、米軍に接収され、父は空襲で亡くなっていた。

復員兵が上陸する港には、全国の被災地図が掲示されていたという。復員兵たちはそれを見て、安堵したり不安を抱いたりしながら自宅に向かったのである。自宅が消失し、家族が亡くなっていた復員兵も、少なくなかっただろう。鈴木家の人びと、そして松影町町内の人びとの被災からその後を見ると、空襲と戦争が人びとの暮らしにもたらす容赦のない非常さを感じずにはいられない。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。