Web版 有鄰 第599号 時の流れ /ヒサクニヒコ

時の流れ

ヒサクニヒコ

今年は戦後80年。明治維新から終戦の昭和20年までも80年。なるほど戦前は時代劇になってしまう位歴史のかなたになってしまったわけだ。博物館の展示などでも昭和時代を区切って戦前を前期、復興時代を中期、バブルとその終焉が後期などと分類されていたりする。

僕の生まれたのが昭和19年2月。まぎれもなく昭和前期の人間だ。当時東京の大久保に住んでいたが、昭和20年5月の山手大空襲では母に抱かれて炎の中を逃げ回っている。防火用水の水を僕にかけながら必死だったとよく聞かされた。もちろん1歳と3か月の僕は覚えていないが、煙でやられた眼は3日間開かなかったそうだ。

7歳で越してきた横浜

終戦が1歳半。疎開先の日光から葉山、甲子園と転居、昭和26年7歳の時に横浜に引っ越してきた。小学2年生。野毛山の近くの一本松小学校に転校してきたのだが、当時は空襲で焼け、木造の教室が3つあるだけで戸部小学校の分校になっていた。低学年だけの二部授業で早番と遅番があった。さて教室に来てみると甲子園とは言葉が違うのである。当時はテレビも吉本もない時代。関西弁なんて横浜の子は誰も知らないのが当たり前。まるで外国に来たようで3か月くらいは教室でも誰とも口を利かなかった。そして3か月後に口を開いたときは、「そうじゃんか」「いいじゃん」などすっかり横浜言葉でのスタートだった。遊んでいても別れるときは「あばー」と声をかけあった。「あばよ」の変化形だが、今の子供は使わないようだ。

横浜に来て最初に驚いたのが富士山。関西からはるばるSLの引く特急「はと」に揺られて8時間。横浜の町はほとんどが進駐軍の町だった。まだ焼け跡の空き地があちこちにあり、高い建物もほとんどなかった。野毛から西を見るとそこには富士山が! 7歳の子供でも大感激。甲子園の時のクラスに「富士山が見える」と葉書を出したくらいだ。

接収されていた横浜の街

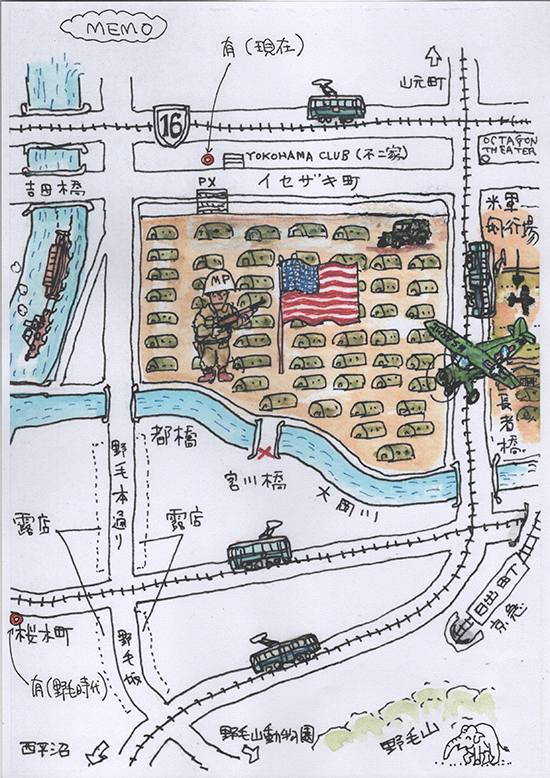

-

- 接収されていた頃の伊勢佐木町周辺

PtoP発行 「濱手帖」13号から

その野毛山から見下ろすと、日ノ出町から伊勢佐木町方面にかけてはほとんどがカーキ色に塗られたカマボコ兵舎。波型鉄板で造られた簡易な兵舎で、カマボコのような外観をしていた。兵隊の宿舎や倉庫として使われていた。見かける車はほとんどがジープ。しかも伊勢佐木町の方からは米軍の単発連絡機まで離発着している。滑走路が伊勢佐木町にあったのだからびっくり。

伊勢佐木町はもちろん日本人も通行できたが、不二家や野沢屋のビルは接収されアメリカ軍のクラブやPX(購買施設)になっており、映画館も米軍専用だったり、アメリカ兵向けのお土産屋さんなどが並んでいた。横浜公園や山下公園も接収され、米軍の教会や将校ハウスになっていた時代だ。野毛山から伊勢佐木町に向かう坂の両側は闇市の名残のテント屋台の店がずらりと並び、古着やカバン、靴、カメラ、日用品など何でも売っていた。

-

- 野毛営業所時代の有隣堂 1950~1951年頃

(有隣堂所蔵)

そんな野毛の一角に通い始めた場所があった。野毛坂を下りて桜木町駅方面に曲がり、中税務署(当時)やニュース劇場(映画館)の手前にあったのが有隣堂だ。とにかく本が並んでいる。

伊勢佐木町の接収解除が進み有隣堂が立派なビルでオープンするのは僕が中学に入ったころだ。それまで小学生の僕は本といえば野毛の有隣堂だった。入って左のやや奥の棚には少年少女向けの伝記や江戸川乱歩の怪人二十面相(後に発展して四十面相になった)、ホームズやルパン、探偵ものやSFもの、科学読み物、図鑑などが並び、2階には木の工作セットなども売っていた。プラモデルなど無い時代なので、飛行機や軍艦の模型を作るのも木を削って作る。模型のキットも三面図と適当に切った木片の組み合わせ。大変な思いをして組み立てたものだ。そんな有隣堂が伊勢佐木町に引っ越した。

- 有隣堂書架は夢の国だった

(有隣堂野毛時代――今のにぎわい座の近く)

全館が宝箱だった伊勢佐木町の有隣堂

有隣堂が伊勢佐木町にオープンした時には、野沢屋や不二家、映画館(米軍専用のオタゴン劇場と呼ばれていた)なども接収解除され、伊勢佐木町といえばまさに横浜の中心であった。大衆娯楽の王様は何といっても映画。伊勢佐木町は映画の町でもあった。東映、松竹、大映、日活、東宝などが毎週新作をロードショー。洋画はまさに夢の世界だった。中学高校時代の伊勢佐木町は、映画を見て有隣堂で本を見て、不二家か有隣堂の地下でランチするのが一番のコースだった。有隣堂では本だけでなく模型工作の材料や画材など、全館が宝箱だった。上のギャラリーで山下清展を見た時の感動も忘れられない。

中高時代でいえば、小田実の『何でも見てやろう』北杜夫の『どくとるマンボウ航海記』などとともにアダムスキーの空飛ぶ円盤の本なども夢中で読んだものだ(アダムスキーの空飛ぶ円盤の本は三島由紀夫も夢中で読んだという。当時はまだUFOとは呼ばれていなかった)。ミステリーやSFに本格的にはまり始めたのもこのころだった。高校生の時は演劇部で舞台装置をやっていたのだが、有隣堂の書架に伊藤熹朔の舞台装置の本を見つけて、ちょっと高額だったがびっくりして買ってしまったこともある。とにかく発見のある書店だった。

高校生の僕には、後に北杜夫さんの「さびしい王様」シリーズの挿絵を小説新潮で担当することになるなんて、もちろんこれっぽっちも思っていなかった。そういえば俳優座で千田是也さんの舞台装置をお手伝いしたことがあるのだが、千田是也さんは伊藤熹朔の弟さんだったのもご縁だったかもしれない。

10代後半での本との出会いはその後の人生に大きな影響をもたらすものだが、本以外でも有隣堂に大きな思い出があるのが模型である。小中学生の時は木を自分で削るソリッドモデルしかなかったが、高校から大学生時代にかけてプラモデルが登場、大流行を見せ始めた。そんなころプラモデル創業のマルサンが有隣堂の最上階のギャラリーで、夏休み企画としてプラモデルのコンクールを始めたのである。

大学2年の時に初応募3位入賞、翌年は2位入賞、大学4年生の夏休みは何とマルサンプラモデル大賞。大きな盾もいただいた。当時マルサンから出していた400分の1の戦艦大和を、側面をカットして内部まで作りこんだ手の込んだものだった。作るのも大変だが調べるのはもっと大変。模型作りは総合的にものを見るための素晴らしい訓練場でもあった。

ハマっ子の多くに昔の思い出を聞くと不二家のペコちゃんの頭をたたいたのと有隣堂が必ず登場する。まさにハマっ子は有隣堂で造られたといっていいのかもしれない……。

休刊のご案内

情報誌『有隣』は、次号(2025年9月発行予定の第600号)をもちまして休刊いたします。

これに伴い、年間郵送購読のお申し込み受付は終了させていただきます。

『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。

「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。

ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。

第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。

現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。

- 無断転載を禁じます。

- 無断転用を禁じます。

- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。